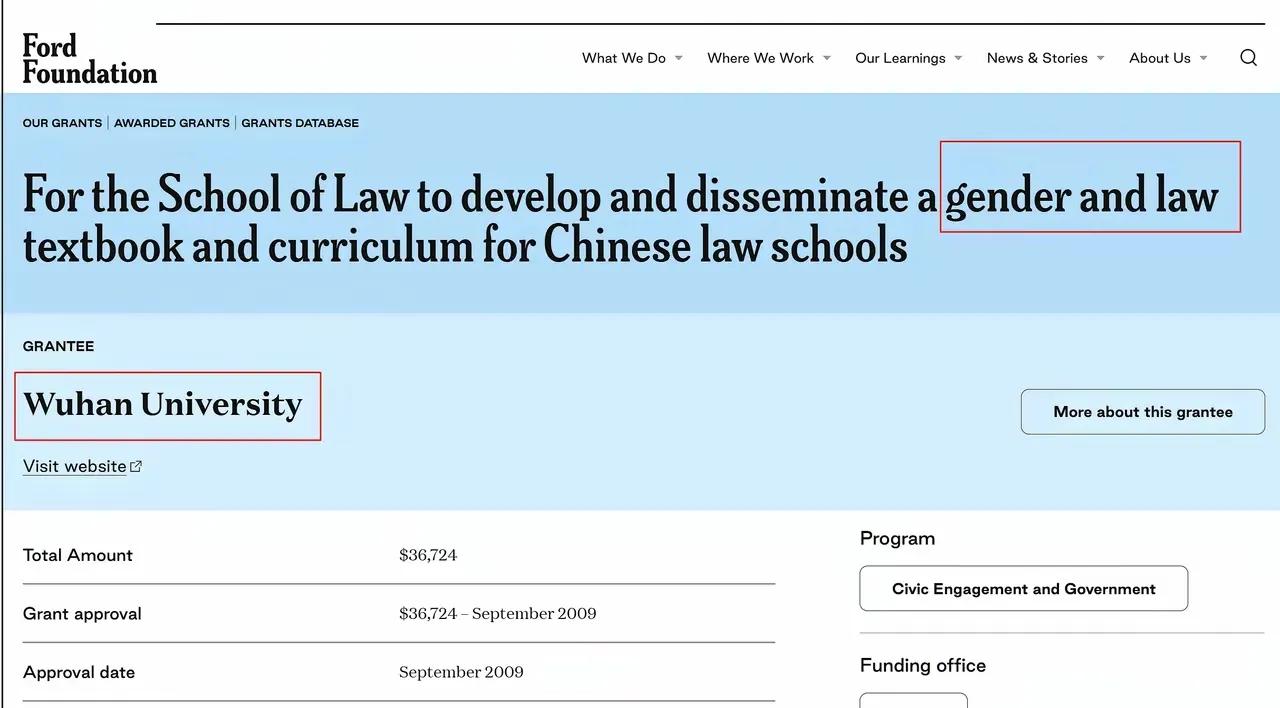

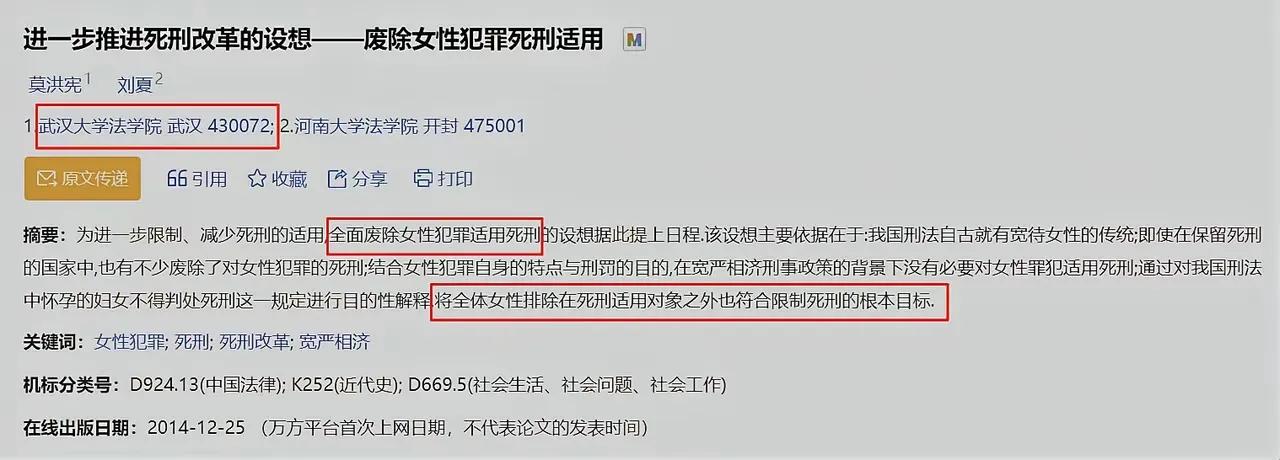

这届网民真厉害,福特基金资助武汉大学的事情都被翻出来了。 福特基金明确说明,资助武大法学院,主要用在教科书编写、课程体系建设方面。 看到这个消息,我突然明白,为什么武大教授莫洪宪曾发表的论文《进一步推进死刑改革的设想-废除女性犯罪死刑适用》,这样的论文,已经严重偏离中国社会的主流价值观。 这件事让我开始思考,福特基金对武汉大学的资助是否真的只是单纯的资金支持,还是背后有更深的意图。毕竟,福特基金这样的国际组织,资助一个中国大学的法学院,难免让人多想。 基金会的资助声明虽然看似中立、学术,但这些资金背后是否潜藏着他们某种价值观的传播呢?如果我们把焦点放在这篇论文上,就不难发现,莫洪宪教授的观点正是其中一个“信号”。 在中国社会,尤其是在法学领域,关于死刑的讨论一直都很敏感,尤其是当讨论到女性犯罪和死刑适用时,这不仅仅是学术探讨,更是价值观的碰撞。 死刑是否应该废除?这是一个非常复杂的问题。有人说废除死刑是对生命的尊重,追求更高层次的文明;但也有人认为,在面对极端犯罪时,死刑是对受害者和社会的最终公正。 对于中国这样一个社会,普遍来说,死刑被视为对极端暴力犯罪的必要惩罚。而当莫洪宪教授提出“废除女性犯罪死刑适用”时。 虽然是基于人权和性别平等的角度,但这个立场的提出显然挑战了中国主流社会的价值认同。社会还未准备好去接受这种看似理性的提案,尤其是在司法和伦理问题上,任何一步过快的推进都可能引发争议。 更让人担心的是,福特基金的资助是否会影响武汉大学法学院的学术方向。虽然它明确表示资金主要用于教科书编写和课程建设,但这些看似基础的学术工作,往往可以影响到年轻一代学者的思维方式。 教育是思想传承的根本,教授们的研究成果和观点会通过教材、课程等方式传播给学生。 如果学术界的声音被某些外部力量所影响,那么整个社会的价值观就会慢慢发生变化,甚至可能走向与主流价值观相悖的方向。 福特基金的资助,也暴露了更深层次的问题,就是全球化背景下的文化输出。美国的自由主义理念,尤其是关于人权、性别平等和司法改革等议题,在全球范围内广泛传播。 虽然这些观念看似推动了社会的进步,但在不同文化和历史背景的国家,是否能顺利实现,仍然是一个值得思考的问题。 在中国,社会对传统的价值观念依然非常看重,尤其是在法律和伦理问题上,过于激进的改革往往面临很大的阻力。 如何在尊重本国文化和社会现状的基础上推进适合自己的改革,是中国社会需要不断摸索的课题。 此外,网民的反应也反映了公众对这种“文化渗透”的敏感性。很多人认为,福特基金资助中国大学,尤其是法学院,目的可能不仅仅是学术合作这么简单。 对比中国社会对死刑的普遍看法,这篇论文显然已经与社会的主流价值观有所背离。 很多网民的质疑其实反映了一种不安,担心外部势力借助资助和学术的名义,来推动自己的政治立场。 总的来说,这一事件暴露了中国社会在面对外来文化和理念时的复杂情绪。我们无法否认国际间的学术交流和资金支持对教育发展的积极作用。 但同时也需要警惕这些资助背后可能带来的潜在影响,特别是在价值观的传递和改变方面。 学术自由固然重要,但如何确保这些外部资助不会影响到社会的根本价值,是值得每个人深思的问题。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。武汉大学诬告案 武大诬陷案

评论列表