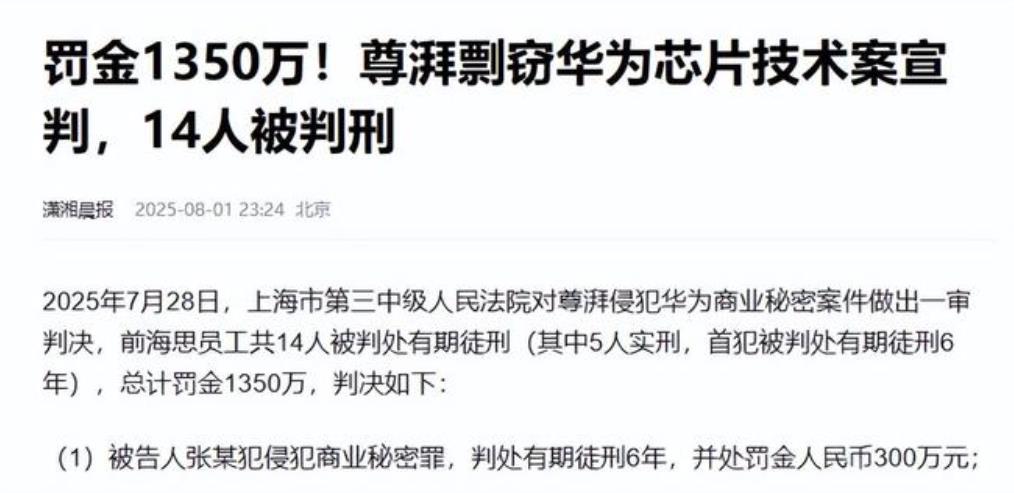

华为芯片图纸被拷走,格力订单一夜蒸发,这不是电影,是今天中国工厂的真实账本。 张琨们用U盘换绿卡,留学生把实验室笔记发进海外邮箱,动作干净利落,刑期却不到五年。 2021年,华为海思的技术总监张琨递交了辞职信,谁也没想到,这位在华为待了十年的老员工,转身就在一个月内注册了新公司尊湃通讯。 而业务方向精准对标华为正在攻关的Wi-Fi6芯片,更让人吃惊的是,他带着二十多个从华为挖来的核心骨干,干起了窃取老东家技术的勾当。 然而这些人在离职前就动了手脚,有人专门对着技术文档拍照,有人负责拷贝设计图纸,还有人专注抄录核心代码。 为了躲开公司的安全审计,他们把庞大的技术资料拆成无数个加密小压缩包,通过个人邮箱传到外部服务器,之后再远程拼成完整的蓝图。 就这样华为花了三年、砸了九个多亿搞出来的研发成果,几乎被原封不动地搬空了。 后来经鉴定,尊湃通讯所谓的“自研”芯片,跟华为的技术秘密相似度高达九成,连关键的射频测试数据误差都小到可以忽略。 2024年7月,法院一审判决,张琨被判六年有期徒刑,罚款300万,未来五年不准涉足相关行业。 其他13名涉案人员也分别获刑,尊湃公司被勒令解散,近亿资金被冻结,所有盗取的技术资料必须彻底销毁。 无独有偶,格力电器也吃过类似的亏,公司研究院一位有海外名校硕士背景的工程师,在参与新型直流变频压缩机研发时,把核心技术泄露给了海外企业。 这直接导致格力损失了东南亚市场12亿美元的订单,客户转头就跟日本大金、三菱合作了。 同年,格力热力学研发中心一位有海外科研背景的前员工,又把热传导系统的核心参数泄了密,让公司在欧洲市场丢了2.3亿元的政府采购订单。 更早的时候,子公司智能装备公司的海归高管王某,还试图把自主研发的“高精度数控机床”技术非法拷贝后卖给境外,幸好被警方及时查处。 这些遭遇,暴露出技术保密和人才管理上的漏洞。 华为投入重金建了层层防线,从加密文件、水印追踪到给核心芯片区域加特殊金属框,物理和数字防护都没少下功夫,但还是没能防住内部人的“蚂蚁搬家”。 格力在经历多次泄密后,对海归人才的使用变得异常谨慎,目前一万三千名研发人员里,海归占比还不到1%。 而像张琨这样的团伙,明知技术是企业的命脉,却为了个人利益铤而走险,最终落得人财两空的下场,纯属咎由自取。 这也提醒那些手握企业核心资源的人,职业操守这条底线,碰不得。 对于企业来说,技术研发不容易,守住研发成果更难,除了靠法律严惩,更重要的是建立起从招聘到日常管理的全流程防控体系。 只有把内部的“防火墙”筑牢了,才能避免辛苦研发的成果,变成别人手里换钱、换绿卡的筹码。

评论列表