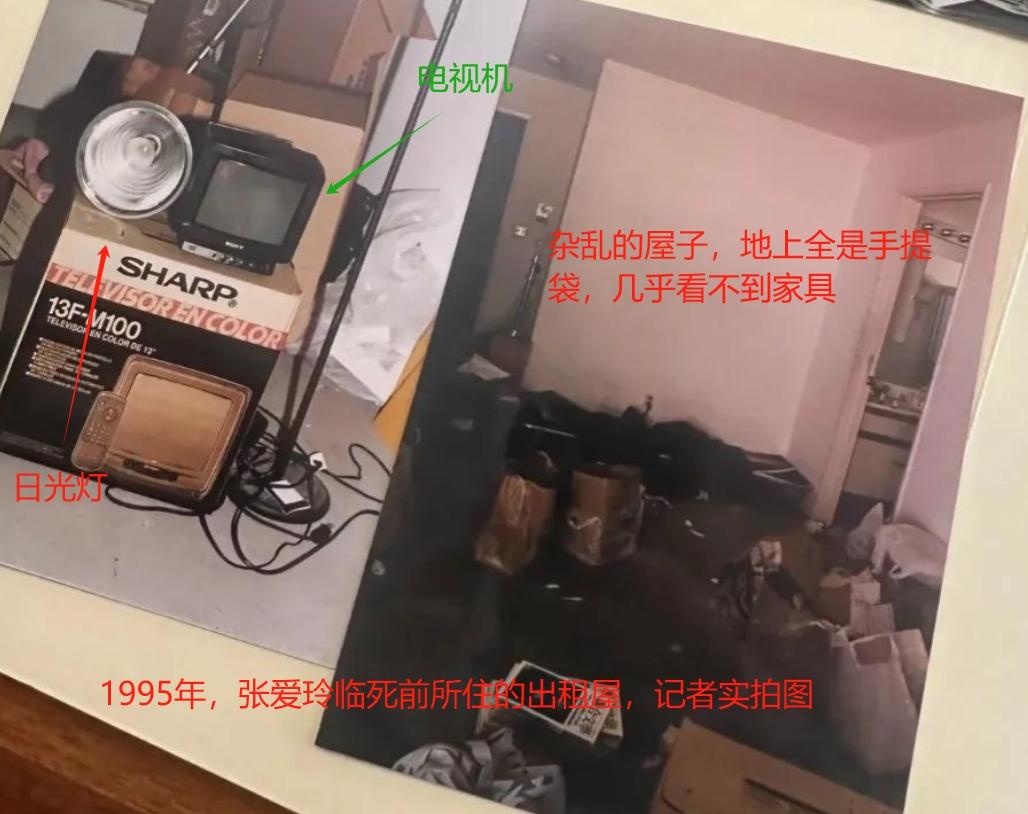

1938年,张爱玲的父亲张志沂趁着妻子不在,偷偷拿着针管,溜进了18岁张爱玲的房间。见张爱玲还在昏睡,他掏出针管,在张爱玲的胳膊上注射了一针。 1995年洛杉矶的公寓里,74岁的张爱玲躺在地毯上,身边散落着未寄出的信件。直到一周后,管理员因异味报警,人们才发现这个曾写出《金锁记》的女作家,早已在孤独中离世。 她的死亡像一个隐喻——终其一生,她都在寻找一个能接住自己的怀抱,却始终摔落在无人问津的角落。而这一切的伏笔,早在三十多年前那个被父亲用针管注射药物的清晨,就已埋下。 1938年的张志沂不会想到,他攥着针管的手,不仅在女儿胳膊上留下针孔,更在她心里凿开了一道需要用一生去填补的缺口。 那时张爱玲刚从痢疾的鬼门关被拉回,身体还发着抖,可父亲囚禁她的空房间、继母的巴掌、母亲黄逸梵那句“宁愿看你死”的狠话,已经在她骨血里刻下了“不被爱”的烙印。 何干偷偷塞给她的银元,没能买到真正的自由,只买到一张逃离的船票,却逃不出原生家庭织就的网。 成年后的张爱玲,笔尖能剖开人性最隐秘的褶皱,生活里却像个迷路的孩子。她遇见胡兰成时,对方已有家室,可他一句“你的文字里有苍凉,我懂”,就让她卸下心防。 她把稿费寄给他,陪他躲避战乱,甚至在他与其他女人纠缠时,还写下“因为懂得,所以慈悲”。世人骂她傻,却没人看见她笔下的“慈悲”,不过是童年缺爱者的自我催眠。 只要有人愿意“懂”,哪怕是假象,也愿意抓住不放。这场感情的结局,是胡兰成的背叛和她决绝的分手信,信里字字清醒,可撕开信纸,底下全是“原来我还是不被爱的”的血痕。 后来她去了美国,遇见赖雅。这个比她大三十岁的剧作家,贫病交加,却会在她失眠时读诗。她照顾他的起居,用稿费支付医药费,像照顾一个需要呵护的孩子,也像在弥补当年那个没人呵护的自己。 赖雅的依赖让她觉得“被需要”,这种感觉比爱情更让她踏实。可这份“踏实”里,藏着她不敢承认的卑微——只要不被抛弃,再苦也能忍。 赖雅去世后,她彻底成了孤家寡人,把自己关在公寓里,拒绝与人往来,像当年被囚禁在张家空房时一样,只不过这次,是她自己锁上了门。 她晚年的信件里,反复提到“清理”——清理旧物,清理记忆,仿佛这样就能清理掉早年的创伤。可那些被父亲殴打的夜晚,被母亲嫌弃的瞬间,像附骨之疽,早与她的生命长在了一起。 她写《心经》里的许小寒,爱父亲而不得;写《金锁记》里的曹七巧,被封建婚姻扭曲成疯子,字里行间都是她自己的影子。 一个终其一生都在寻找爱,却因为从未被好好爱过,连如何爱人都学不会的灵魂。 管理员打开公寓门时,阳光照在张爱玲消瘦的脸上,她的姿势很平静,像睡着了。桌上还放着一本没看完的书,书签夹在某一页,上面写着“生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子”。 这袍子,是她用才华织就的荣光;蚤子,是父母留下的创伤,是胡兰成的背叛,是赖雅离世后的孤独,是终其一生都没找到的归属感。 1938年张志沂推药的针管,1944年胡兰成写下的情话,1956年赖雅递来的咖啡杯,1995年公寓里弥漫的寂静,最终都串成了一条线——从那个不被爱的清晨开始,到这个无人知晓的黄昏结束。 她用文字看透了世间情爱,却没能读懂自己:那些拼命抓住的“爱”,不过是想填补童年的空洞,而那个空洞,从父母举起巴掌、说出狠话的那一刻起,就再也填不满了。 参考文献:《张爱玲:我不曾将就生活》,中国致公出版社2020年版。