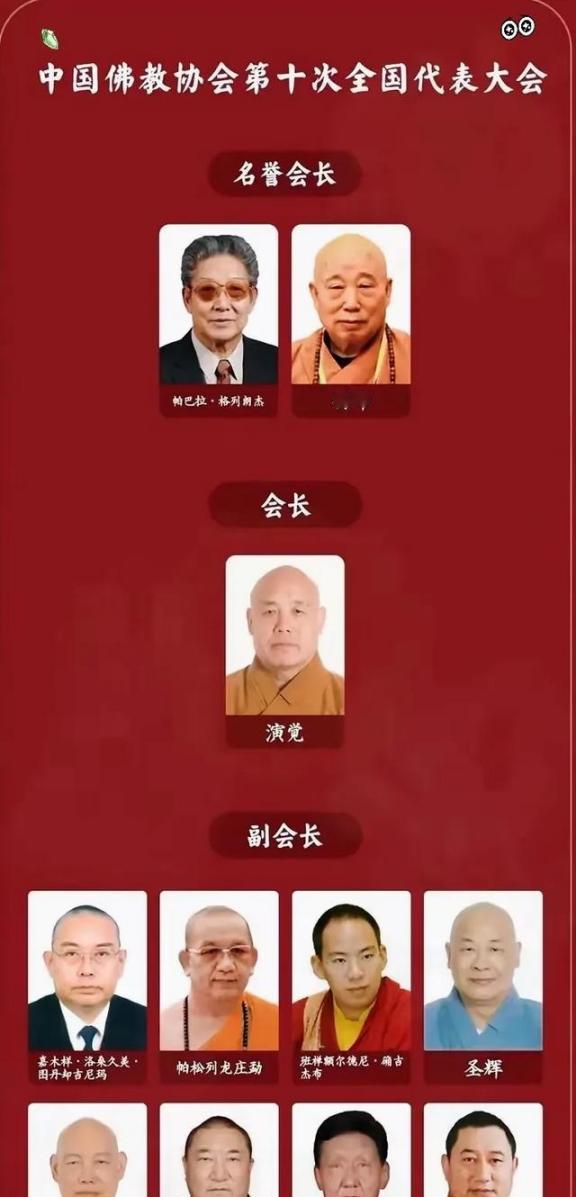

原来释永信只是少林寺高层之一,而且还只是三十二分之一,和他平级、比他厉害的大有人在。 在千年古刹的晨钟暮鼓中,一位僧侣从底层起步,凭借商业头脑将少林推向世界舞台,却不知高层架构中,他仅是集体中的一员,周围平级法师众多,谁才是真正的主宰?揭开少林权力迷雾,看他如何从风光到落幕。 原来释永信只是少林寺高层之一,而且还只是三十二分之一,和他平级、比他厉害的大有人在。 提起少林寺,大家脑子里第一个蹦出来的往往是释永信,这位方丈好像就是寺里的老大,手握大权,说一不二。可实际情况远没那么简单。少林寺的管理体系是集体式的,早在上世纪八十年代就成立了民主管理委员会,成员包括多名资深僧侣,共同把关寺院事务。释永信1984年加入这个委员会时,只是众多成员中的一个,那时候寺庙刚恢复活力,资金紧巴巴,主要靠门票和信众捐赠维持。委员会成员定期开会,讨论修缮、活动和财务,确保决策不偏不倚。这套体系体现了佛教界的集体智慧,避免一人独断。 释永信逐步升迁,到1987年担任管理委员会主任,1999年正式成为方丈。但即使这样,他也不是绝对权威。寺内有三十二位常住高层,这些人中,有的修行年限更长,有的在佛学造诣上更深,有的在外部协调上更有影响力。比方说,一些长老在武术传承和教义讲解上积累了丰富经验,他们的意见往往左右寺庙方向。释永信虽负责日常运营,但重大事项需集体通过,这就让他处处受制。外界看着他风光,注册商标、办公司、推文化输出,把少林品牌打到海外,可寺内不少人觉得这太世俗化了,偏离了清修本质。 释永信的做法确实拉动了经济,寺庙从穷日子翻身,修了殿堂,办了活动,收入上亿。但这也招来非议。寺里长老们私下议论,他的经营逻辑更像生意人,而不是出家人。资金项目、土地资源,他主导分配,却引发内部不满。有些平级法师在人脉上更广,在河南省佛教协会和中国佛教协会里有更高位置,他们的资历让释永信不敢小觑。释永信靠市场手段撑起名声,可在高层圈子里,他只是三十二分之一,那些比他厉害的法师,在道德约束和教义传播上更稳当。 事情到2025年7月27日出了通报,释永信涉嫌挪用资产、违反戒律,正接受联合调查。次日,中国佛教协会注销了他的戒牒。这不是突然,而是长期积累的结果。他把寺庙当公司运营,忽略了集体监督,路越走越窄。寺院随之调整,礼请洛阳白马寺的印乐法师担任新住持。印乐法师上任后,寺庙取消了部分收费项目,回归宗教本位,游客参访更注重精神层面。 这个事件给佛教界敲了警钟。少林寺的集体管理模式,本来就强调平衡,可一旦有人偏向商业,容易出偏差。未来,寺院会加强内部规范,强化财务透明,确保高层集体决策。佛教场所本是净土,得靠大家共同守护,避免个人化操作。释永信的落幕,提醒我们,权力不是一人的,集体力量才长久。 少林寺还会继续传播文化,但以教义为主,避免过度市场化。新管理层会注重僧侣教育,推动规范发展。这不光是少林的事,整个佛教界都要以此为鉴,维护纯洁形象。 释永信的故事,说到底是集体体系中的一环。他不是摔跤,而是路本就窄。那些平级、比他厉害的法师,继续守护寺庙,少林的未来,还得靠集体智慧前行。

评论列表