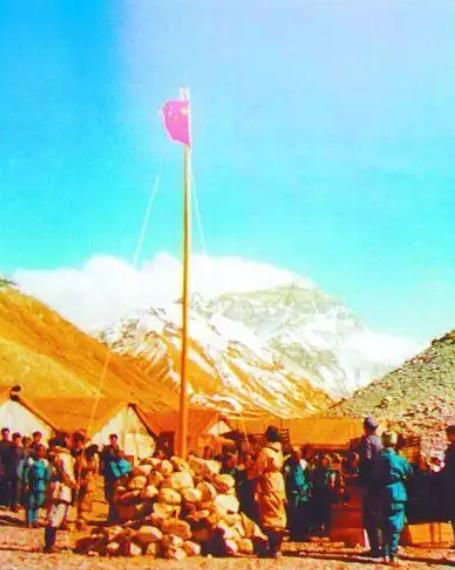

1953年,尼泊尔单方面宣布,珠穆朗玛峰完全属于尼泊尔,理由就是:你们中国人都没上去过,怎么能说是你们的? 在西藏自治区档案馆的角落里,存放着一本泛黄的登山日志。 日志的纸页边缘已经发脆,上面用蓝黑墨水记录的字迹,在海拔 8000 米以上的低温中显得有些扭曲。 翻开最后一页,1960 年 5 月 25 日的记录只有一句话:“旗展,风烈,志坚。” 写下这行字的人,是王富洲。当时他的手套早已冻成硬块,只能用牙齿咬掉手套才能握住笔。 这简短的六个字背后,藏着一段鲜为人知的筹备细节。 1959 年冬,国家体委的会议室里烟雾缭绕。 贺龙元帅手里捏着一份报告,是登山队提交的装备清单,其中瑞士产的氧气瓶要价最高。 “70 万美元,” 他把报告往桌上一拍,“就是砸锅卖铁,也得把这些东西买回来!” 原来印度也打算在 1960 年从南坡登顶,一场无声的较量已然展开。 而此时的谈判桌上,气氛同样紧张。 尼泊尔首相柯伊拉腊带来了一份特殊的 “证据”—— 丹增・诺尔盖的登山靴。 这双靴底磨平的鞋子,被他当作尼泊尔拥有珠峰主权的象征。 “从 1921 年到 1953 年,所有成功登顶的人都是从南坡上去的,” 柯伊拉腊说,“北坡根本无法逾越。” 周总理则让人抬来一个木箱,里面是清代测绘珠峰时用过的铜制仪器。 “这些仪器比你们的登山靴早了两百多年,” 总理指着仪器上的刻度,“上面的每一个数据,都在证明珠峰与中国的联系。” 1960 年 3 月,登山队的先遣队在北坳遭遇了一场小型冰崩。 队员刘大义被冰块砸中了腿部,他拖着伤腿爬了三个小时才回到营地,裤子和伤口冻在了一起,医生剪开裤子时,连带着撕下了一大块皮肉。 即便如此,他醒来后的第一句话还是:“路线打通了吗?” 4 月的适应性行军中,后勤队员在 7600 米处建立了一个临时补给点。 为了把罐头和氧气瓶运上去,12 个人轮流背着重物,在没膝的积雪里跋涉,平均每走一百米就要休息十分钟。 有个叫张福林的年轻队员,在最后一段路程中体力不支,他把背包推给队友,说:“我歇会儿,你们先上去。” 这一歇,他就再也没能站起来,手里还攥着没吃完的半块青稞饼。 5 月 24 日夜里,突击组在 8500 米处遇到了强风。 他们的帐篷被吹得像个气球,随时可能被掀翻。 刘连满用冰镐把自己固定在帐篷外,充当人肉锚点,整整一夜,他就那么站在风雪里,天亮时浑身都结了冰。 冲顶时,屈银华不仅脱了登山靴,连鸭绒裤的裤腿都卷了起来,因为裤脚沾了雪会增加重量。 他后来在回忆录里写:“当时只觉得脚像踩在烧红的铁板上,疼得钻心,可脑子里只有一个念头,不能停下。” 登顶成功后,贡布从怀里掏出了一小包酥油和糌粑,这是他出发前母亲塞给他的。 按照藏族的习俗,他在峰顶举行了简单的祈福仪式,希望山神能保佑队友平安下山。 这些细节,后来都被写进了提交给尼泊尔方面的报告里。 1961 年签约那天,柯伊拉腊看着报告里附的照片,突然问身边的人:“他们真的是光着脚爬上去的?” 得到肯定的答复后,他沉默了许久,才在条约上签了字。 如今,在珠峰北坡的登山大本营,有一座不起眼的纪念碑,上面刻着所有参与 1960 年登山行动的人名。 除了王富洲、屈银华这些响亮的名字,还有很多像张福林这样只留下一个名字的人。 就像那些无名英雄,虽然没被历史浓墨重彩地记录,却依然是支撑起这段历史的基石。 这让我想到了同一时期的南京长江大桥建设。 可建设者们硬是用算盘计算数据,靠人力搬运建材,1968 年大桥通车,用事实打破了质疑。 无论是珠峰登顶,还是大桥建设,都印证了那句话:真正的界碑,从来都不是靠嘴说出来的,而是靠脚一步步踩出来的。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!