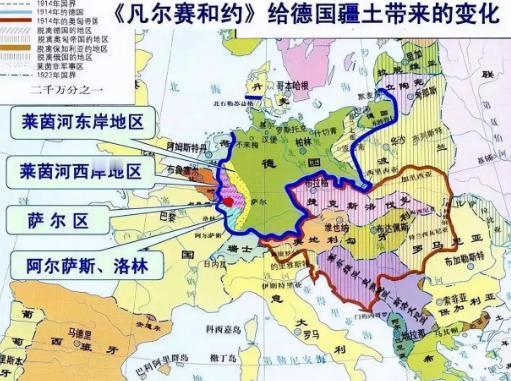

为什么德国人会觉得凡尔赛合约很屈辱?说白了,凡尔赛合约何止是屈辱,他不是协约国经过经济计算下的,对德国可持续性的竭资而渔,甚至不是政治复仇,更不是所谓的要消灭德国发动战争的能力,还是要彻底的无限期的奴役德国。 这种奴役的核心工具,就是一笔在人类历史上都前所未见的巨额赔款,条约规定,德国需要支付高达1320亿金马克的赔款,这个数字在当时是什么概念?它被直接换算成了黄金,分摊到了每一个德国人的头上就是一笔无法完成的账单。 无论你是前线的士兵,还是后方的平民,甚至是一个刚刚呱呱坠地的婴儿,从条约签订的那一刻起,你的身份首先是一个负债者,每个德国人平均背负了相当于764克黄金的债务,这笔债不仅要由当时活着的人来还,还要由他们的子孙后代世世代代地偿还下去。 这已经不是简单的经济惩罚了,它变成了一种刻在民族基因里的原罪,一个永恒的经济枷锁。 协约国的设计者们非常清楚,德国根本不可能还得起这笔钱,这笔赔款的总额,是德国政府在1919年全年财政总收入的52.8倍。 这里面藏着一个冰冷的数学陷阱:根据基本的金融学原理,在一定的利率水平下(比如7%),当一笔债务超过年收入的14倍左右,每年产生的利息就会比你的全部收入还要多。 换句话说,就算你不吃不喝把所有钱都拿去还债,债务的总额依旧会因为利滚利而持续增加,德国面对的是一个52.8倍于年收入的债务黑洞,这在数学上就宣告了“还清”这两个字是永远不可能实现的。 所以,这个条约的目的从一开始就不是为了得到赔偿,而是要通过一个永远无法还清的债务,来永久性地控制德国的经济命脉,使其成为一个无法自主的经济附庸。 当德国无力支付时,一个名为“道维斯计划”的方案登场了,它表面上是来帮助德国的,实际上却把这个枷锁锁得更紧了。 这个计划的运作模式非常巧妙:美国资本家贷款给德国,德国再用这笔贷款去赔偿给英法等国,而英法等国则用这笔赔款去偿还战争期间欠美国的军火债,金钱转了一大圈,最终又流回了美国。 德国在这个过程中几乎没见到钱,却为此付出了惨重的代价,那就是将自己国家的铁路、核心工业等经济命脉的收入控制权交了出去作为抵押。 更讽刺的是,这个计划的设计者,美国人道维斯,还因此获得了诺贝尔和平奖,德国人眼睁睁看着自己未来的希望被别人拿走,却还要被迫感谢对方的“慷慨”。 一个国家被逼到了这样的绝境,民众的情绪必然会走向极端,当时的有识之士,比如英国经济学家凯恩斯,就看透了这一切,他警告说,这种不给任何活路的压迫,最终只会催生出德国强烈的复仇主义。 当所有理性和温和的道路都被堵死之后,人们自然会去拥抱那个敢于承诺用最极端手段来砸碎这一切枷锁的声音。 历史也确实如此发展,这份旨在永久奴役德国的条约,最终亲手为下一场更大的悲剧埋下了最致命的导火索。

评论列表