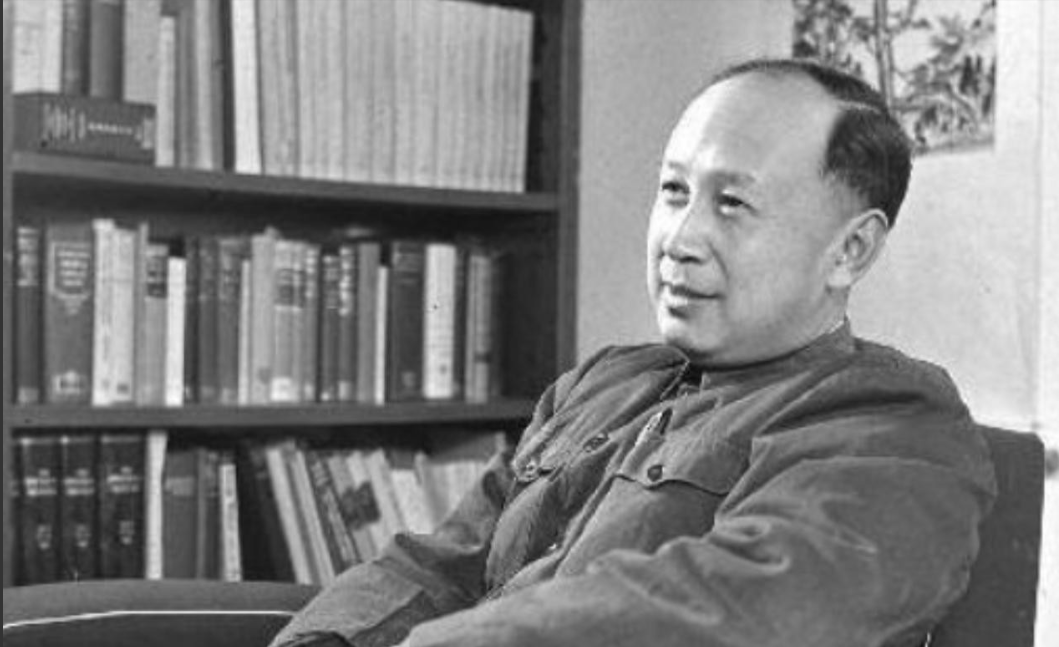

晚年的钱学森整日躺在床上,很少说话,家人都以为他得了老年痴呆,于是找来医生检查,医生询问:“钱老,100 减 7 等于几?” 谁料,钱老听后怒声呵斥道:“你知道你问的是谁?我是大科学家钱学森!” 没想到,这句话却引得众人哄堂大笑。

说起钱学森这三个字,大多数人第一反应都是“导弹之父”“航天奠基人”,但这些称号背后,其实是一个人一步步选出来的人生。他1911年出生在上海的一个知识分子家庭,家境不错,自小就被教育要“顶天立地”。读书是天职,做事讲分寸,做人讲气节,这些道理他记了一辈子。 1935年,他从交通大学毕业,拿到清华的留美公费推荐,远渡重洋去了美国。彼时的美国,科技界百花齐放,他考进了麻省理工,后来转到了加州理工学院,拜入世界顶级航空专家冯·卡门门下。在美国那十几年,他一步步成为航空界的红人。喷气推进实验室、热力学研究、空气动力试验,这些听着就烧脑的项目他都参与了,还经常受邀出入五角大楼,为美军做技术咨询。 可以说,他那会儿的地位,已经不只是“一个中国留学生”,而是美国国防科研系统里的重要一环。美国人知道他有多值钱,所以在他提出回国的那一刻,态度就变了。 1949年,新中国刚成立,钱学森在报纸上看到消息,整宿睡不着。他说:“我得回去,我得为我的祖国做事。”话是说出来了,可行得通吗?美国当局一听风声,立马反应过来:这人一旦走了,那就是战略损失。于是撤了他的安全证、取消了科研资格,紧接着把他软禁起来,说是“出于国家安全考虑”,实则就是不让他走。 这软禁不是简单限制人身自由。他被关在一个没有窗的房间里,天花板上挂着强光灯泡,24小时照着,连黑夜都不给他。吃的、喝的都有人管控,房门外还有人轮班站岗。那段时间,他体重骤降三十多斤,整个人像是被抽了魂,但嘴上还是一句话:“我要回国。” 钱学森熬了五年,靠着中国政府一封封外交函、周恩来总理多次交涉,终于在1955年被允许登上归国的船。当他踏上中国的土地那一刻,没有人拉横幅迎接他,也没有官员接机,有的只是他自己提着行李,脚踏实地。 他没有问组织能给什么待遇,也没要求房子车子,只一句话:“国家需要我做什么,我就去做什么。”他从零开始组建中国科学院力学研究所,自掏腰包买零件,带着几个年轻人一起建模型、画图纸,硬是在纸上推导出了导弹弹道和火箭发射路径。 没有电子计算机,他们就用算盘;没有风洞实验设备,他们就自己建;没有外援、没有模板,就靠自己的脑袋和手。他的办公室里有个木头板凳,坐久了椅面都磨平了,但他天天坐,连假期也不歇。 有人问他:“你当年在美国,一年赚几十万美元,现在一个月就200块,你图啥?”钱学森笑了笑,说:“能为国家做事,就是我最想做的事。” 这种话听着轻松,其实沉甸甸的。他那会儿已经超过四十岁,是科研黄金时期。他没把时间用来写论文拿奖,而是全心扑在导弹、原子弹、氢弹的研究里。每一步都卡着时钟走,争的就是时间、命脉和安全感。 他不是一个爱讲话的人。会议上从不抢话,表彰会上也不爱发言。但只要涉及项目,他就能一口气讲上几个小时,逻辑严密,毫不含糊。他脑子里有一张“国家科研地图”,知道每个环节缺什么、怎么补、谁来干。 到了晚年,他渐渐沉默。不是没话可说,而是说得太多了,不想再说了。他知道自己已经完成了历史交给他的那部分任务,就像一个战士,在打完一场关键仗后,悄悄退回营地,不求掌声,也不求纪念。 所以,当医生那天问他“100减7是多少”,他一开始照答,是礼貌;答到第三次,他看穿了对方的用意,是测试,是怀疑。他不想被当作“糊涂老人”来对待,他要让别人知道:这个人还清楚得很,他记得数,也记得自己是谁。 那一声“我是大科学家钱学森”,不是一句自夸,而是一次轻轻的呐喊。不是为了炫耀,而是为了说:我还没忘,我还在这里。