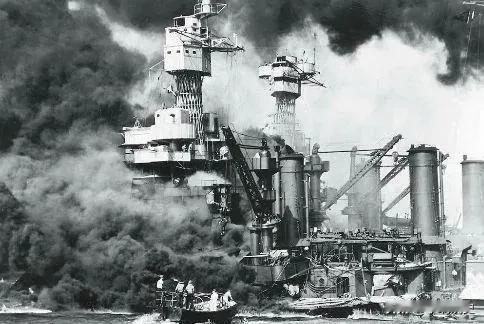

二战时日本明明可以和德国夹击苏联,为什么偏偏招惹美国?关于这个问题,在当时有着复杂的地缘和背景因素。其实日本主动进攻美国既是疯狂的决定,也是无奈的选择。 从20世纪30年代以后,日本军国主义势力进一步膨胀,开始谋求驱逐西方列强,登上亚洲霸主宝座的野心,并与德国和意大利形成轴心国同盟。 同时日本军方内部也形成以陆军为首的北上派和以海军为首的南下派,北上派主张出兵西伯利亚,与德国东西夹击苏联,占领欧亚大陆核心区。南下派认为应该占领资源丰富的东南亚,向西方列强宣战。 1939年的欧洲战云密布,以英法为代表的西方大国对法西斯实行绥靖政策,而此时的日本正在发动全面对华战争,为了换取西方国家的支持,日本决定进攻苏联。 1939年5月,日本在外蒙古对苏联发动诺门坎战役,然而此时的苏联早已不是1904年的沙俄。 自斯大林上台后,苏联开展了第一个、第二个五年计划,短短十年时间发展出了让英法都望尘莫及的工业体系。1937年第二个五年计划完成后,苏联的工业总产值位居欧洲第一,世界第二,仅次于美国。 与工业化相搭配的是国防现代化,各种新式坦克、装甲车投入使用,而日本仍幻想复制30多年前的日俄战争,依靠火炮的压制、步兵的一次次冲锋以及武士道精神击垮苏军,结果这场战役成为日本陆军经历过的最大一次失败。 面对苏联这个强大的红色巨人,日本是真心打不过。经此一役,策划对苏作战的多名关东军军官或切腹自尽,或遭受撤职处分,“陆军派”势力受到削弱,趁此机会,日本“海军派”势力占据主导地位,于是日本朝野中“南下”的呼声便甚嚣尘上。 当然,南下之所以有市场也是有深层次现实原因。1939年9月德国闪击波兰,二战正式爆发,美英法等主要西方国家与德意日站在对立面。 随着对华战争的扩大,日本资源短缺的问题日趋突出,这时资源丰富和战略地位重要的东南亚映入日本眼帘。 1940 年,希特勒击溃法国,仅仅在法国投降后的3个月,日本便迫不及待要求法国伪政权交出中南半岛殖民地。 日本对东南亚暴露的野心彻底激怒了美国,一旦东亚和东南亚落入日本人之手,太平洋两岸的力量均势将被彻底打破,于是对日禁运由此拉开序幕。 要知道在整个30年代,日本近50%的物资从美国进口,尤其是石油、橡胶等战争必需品,美国这一招釜底抽薪让日本慌了神,没有石油根本维持不了庞大的战争。 在日本人看来,即便配合德国打下西伯利亚,日本获取的仅有西伯利亚和乌拉尔山一带的工业(此时西伯利亚的石油资源尚未被开发),没有石油和橡胶。 相比之下,英属印度、荷兰的殖民地印尼、法国的越南和美国的菲律宾,这些地方的资源却近在眼前。 于是日本决定铤而走险,并在1941年12月7日做了一件疯狂的事情——偷袭珍珠港,同一天,日本进军英属马来西亚和泰国,次年日军占领菲律宾,7 万美军和菲军被迫投降。 日本天真的认为通过偷袭行动解决美国海军主力后,占领东南亚,即便美国人反击,凭借东南亚大后方和日本军队也能在太平洋站稳脚跟。