意见领袖|王小龙

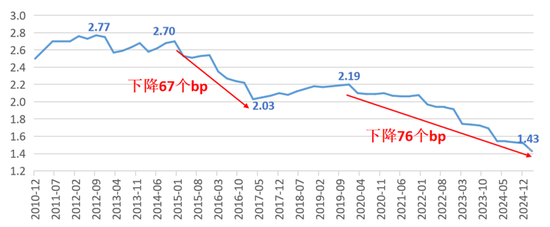

➤从长周期看,我国银行业净息差经历了两轮下降,分别是2015-2017年一季度和2019年至今,这两个时间节点值得深入研究。

➤信贷需求减弱有深层次背景,包括人口红利和人口总数见顶等因素,需求减弱呈现从个人贷款到小企业再到大企业的传导路径。

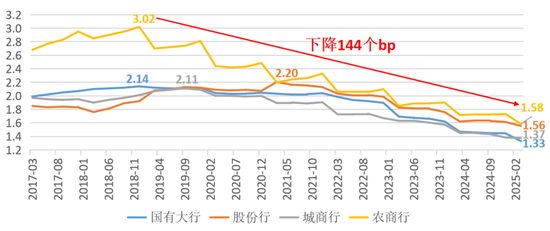

➤当前中小银行面临的压力相对更大,农商行净息差下降最为显著。银行业增量客户增长见顶背景下,大行下沉对中小银行冲击明显,低利率环境下内卷式竞争加剧。

➤应对的核心在于战略定力,需要在规模、质量、效益之间做出合理选择,中小银行应立足差异化发展,通过联合体方式克服规模和范围不经济难题。

——王小龙浙江省政协经济委员会副主任、浙江农村商业联合银行原董事长

*本文为作者在2025年7月6日的CF40双周内部研讨会第458期“低利率、信贷需求与银行业挑战”上所做的主题演讲,经作者审核。

中国银行业进入低息差低利率时代

净息差是规模、质量、效益不可能三角的核心问题,是当前银行业面临信贷需求不足和低利率环境背景下生存发展的焦点所在。

从长周期视角观察,近15年来,我国银行业净息差经历了两轮明显的下行周期。第一轮是2015年至2017年一季度,第二轮是2019年至今。这两个时间节点的出现并非偶然,值得深入思考和研究。2015-2017年的净息差下降对应着我国经济进入新常态、推动高质量发展的转型期,而2019年开始的第二轮下降至今仍未见底。

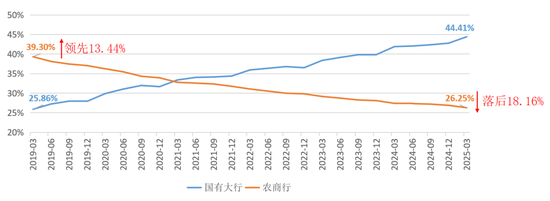

当前中小银行面临的压力明显更大。一个值得关注的现象是,2019年成为四大行市场份额占比变化的重要转折点——此前四大行市场份额持续下降,但从2019年开始,四大行市场占比出现止跌回升。这一时间节点恰好与政策推动大行下沉的时间高度吻合,因此当前信贷领域大行量的扩张究竟会带来什么样的结果值得关注。

最近几年,农商行的净息差下降最为显著。目前各类银行的净息差水平已趋于接近,但背后的规模、实力、资源配置条件、牌照优势存在巨大差异,农商行在这一过程中处于相对被动的地位。

净息差收窄与低利率环境基本一致,主要反映了信贷需求不足、利率下降的结果。总体而言,需求不足是推动净息差下降的主要原因。

净息差收窄是大势所趋

信贷需求减弱有着深刻的时代背景。2011年我国劳动力人口达到顶峰,标志着人口红利到顶;2021年我国人口总量见顶,这是新形势下信贷需求下降的总体背景。

信贷需求减弱存在明显的传导路径和感知顺序。通常情况下,个人贷款最先感受到需求不足,然后是小微企业,大公司相对滞后。在个人贷款方面,信用卡、房贷、经营性贷款呈现依次传导的特征。对银行而言,也是先从个人贷款业务感受到压力,再传导至小企业业务,最后影响到大企业业务。目前个人贷款的需求不足已经传导到个人大额贷款领域。信用卡业务的变化印证了这一判断。信用卡业务的高峰出现在2021年,但其增量早已出现下降,这一变化与净息差收窄的两个阶段高度吻合。

从融资结构看,过去工业化、城镇化推动的以资产抵押为基础的间接融资模式,正在向直接融资和间接融资并重转型。但目前间接融资似乎还未能起到有效的带动作用,财富增长缺乏有效的体现渠道,导致整体需求不足。

在收息端,经济增长压力下,银行业务拓展面临挑战。浙江农信过去将新增客户数作为重要的基础业务指标,但最近两年客户增长出现见顶迹象。类似情况在湖南农信等其他地区也有所体现。

当前银行业竞争已演变为存量博弈。在缺乏新增客户的情况下,许多县域金融主要依靠利差竞争,通过提供更低利率争夺客户,但很快又会被竞争对手以更低利率夺走。大型银行能够以2.3%的利率争夺中小银行的老客户,而中小银行的存款成本往往都不止2.3%,在这种竞争中处于明显劣势。消费贷款领域的变化也很明显。以往县域公务员是个人消费贷款的重要客群,但现在公务员消费更加谨慎,贷款也更加保守。

在付息端,利率调整存在刚性和滞后性,存款利率下降通常慢于贷款利率下降,这进一步导致净息差收窄。此外,在针对解决融资贵问题的政策导向下,企业端形成了利率可以很低的预期,对当前贷款利率也产生了一定影响。

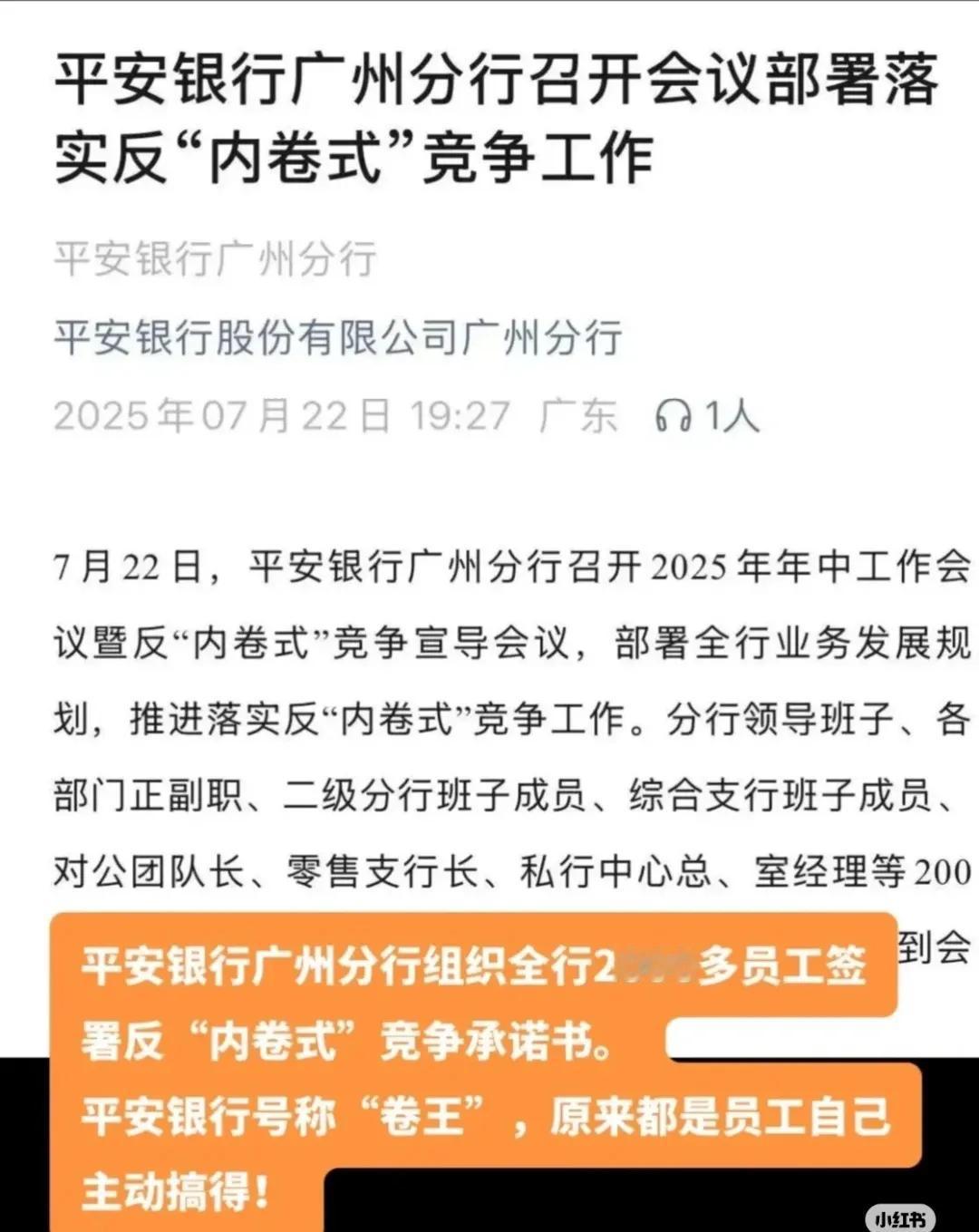

银行业内卷现象严重,规模情结是长期存在的问题。规模确实是银行的正常竞争优势和竞争焦点,但过度的规模竞争导致恶性循环。特别是低利率环境提升了大行的相对竞争力。一个典型的例子是,有些银行以低利率放贷给企业,同时以更高利率吸收该企业存款,形成了银行向企业支付利差的不正常现象,反映了银行业内卷的严重程度。

大行下沉对农商行的影响尤为显著。在实现普惠型小微企业贷款“两增”目标的政策引导下,国有大型商业银行加速布局普惠小微贷款,凭借低成本资金和科技优势,加速下沉业务重心,对中小银行形成“掐尖效应”“挤出效应”,中小银行的市场空间受到挤压。我认为大行应当避免卷入同质化竞争,可以从金融强国建设的高度出发,适当给予大行混业经营的向上拓展空间,到国际上去开展竞争。

战略定位清晰并坚持长期主义

才能穿越周期

面对当前挑战,战略定力是核心要素。只要是战略清晰有定力的银行总能够穿越周期。面对规模、质量、效益不可能三角,如何作出正确选择,成为当前考验机构决策者的焦点。

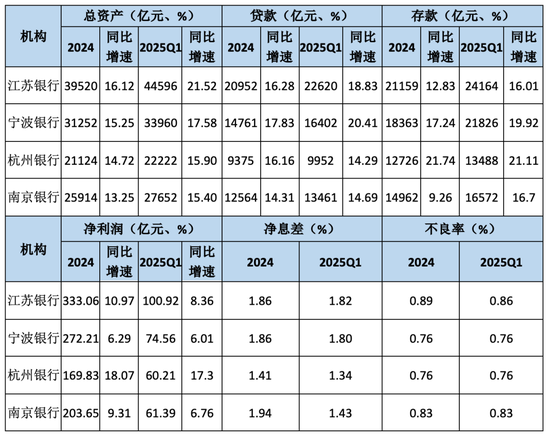

以量补价仍然是多数银行的选择,但这种选择需要银行具备可控的风险管理能力和较好的盈利水平,在此基础上追求规模是决策者的合理选择。全国最具竞争力的四家城商行都采用了这种策略。对于头部城商行来说,3万亿在中国银行业中还缺乏规模优势,需要向5万亿以上发展,否则不够稳固。

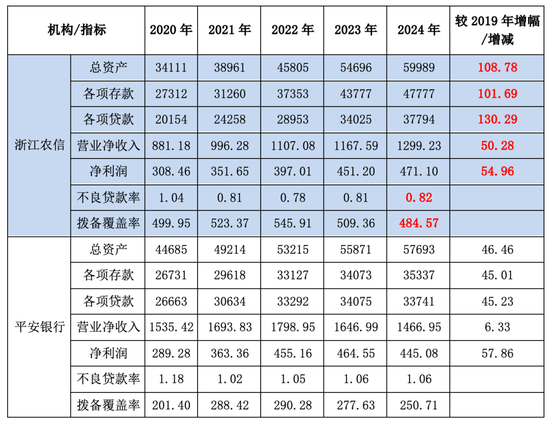

通过与优秀的股份制银行对比,可以看出中小银行差异化发展的重要性。浙江农信与平安银行的对比显示,五年前浙江农信只有一两个指标优于平安银行,但到去年为止,除了营业净收入(主要因为平安银行拥有多牌照和较高非息收入)外,在其他所有指标上,浙江农信都优于平安银行。

近年来浙江农信在大方向上始终坚定不移做小做散,保证县域法人自主经营。2025年一季度末6.2万亿资产,在一省范围内保持这样的规模和质量,我们还是很自豪的,正常情况下,足以应对周期挑战。

表2浙江农信与平安银行

主要经营指标对比情况(亿元、%)

从中小银行发展实践来看,在经济增长放缓压力下,“高风险、高收益”的经营模式难以为继,零售风险是当前需要特别关注的问题;而维持高息差经营模式,也并不能保证商业可持续。此外,不同规模的机构在管理逻辑和管理能力上存在显著差异。

有些银行净息差较低,但守住了风险底线,总体保持了质效量均衡发展,具有较强韧性。例如杭州联合银行的发展模式提供了另一种思路。该行的科技服务由省行提供,成本较低,目前资产超过5000亿,科技成本分摊压力相对较小。杭州银行、上海农商银行均处在银行竞争最激烈的地区,净息差很低,但质量管理和成本控制都比较好,人均资产较高,盈利水平不差,展现了较强的可持续发展能力。

中小银行应尽可能维持净息差以求生存,因为中小银行非息收入占比较低。一般而言,股份制银行非息收入占比约30%,国有银行约20%,其他中小银行只有10%以下。

中国银行业不缺规模也不缺利润,缺的是战略和定力。应当允许或鼓励机构形成独特的发展战略,例如如果某家银行基于战略选择而不做普惠业务并且行得通,就不应强制考核其普惠指标。只有尊重各行的战略选择,我国银行业才能形成真正的竞争力。

银行管理逻辑应当遵循企业管理普遍适用的原理和经验:

第一讲质量,全面质量管理是企业立身之本,服务质量和风险控制质量是银行开业之基;

第二管成本,全面预算管理是以成本为中心的管理模式,控制成本是内部管理的重点,银行要重视成本收入比、净息差等指标的考核管理,重视管理会计系统建设来全面提升管理水平;

第三看利润,利润中心的管理是比成本中心管理更全面、更高层次的管理,省级农信联社对农商银行、农信社的管理,天然就是利润中心的管理,但全国许多省联社,一直花大量的精力在管大额贷款、管成本费用、管人事,造成权责不清,结果是风险越管越大,效率越管越低;

第四在利润、成本、质量都可控的情况下拼规模;

第五是最终形成差异化竞争。差异化是最高要求,中小金融机构要立足本地、特色化经营,这确实是高难度动作,需要不断探索。浙江农信在差异化竞争上形成了自己的特色,构建起全方位成体系的普惠金融网络,这是最重要的竞争优势。

在具体操作层面,当前合理的做法是牢牢管控风险,同时适度追求规模,适度让利。守风险、求规模、放利润。在客户竞争中,即使优质客户要求更低利率,也要积极应对,这是微观层面的竞争选择。

总之,净息差收窄是长期趋势,也是银行业同质化竞争过度内卷的结果。净息差过低会造成一些银行经营艰难,面临发展不可持续的问题,引发行业洗牌。虽然净息差的高低并非银行生死存亡的决定性因素,但银行业也要“反内卷”,维持适度水平的净息差,这是银行业维护金融安全的重要任务。

中小银行要攻克规模不经济和范围不经济难题,需要建立联合体机制。农信系统更是如此,应当发挥中小银行小法人灵活、决策链短的优势,同时通过联合体方式解决规模和技术问题。

对于中小金融机构特别是农信系统,在坚持政治性、人民性的政策导向下,必须首先解决如何保证中小金融机构能够履行政治性、人民性职能,把服务问题解决好,再让其实现可持续发展,这需要很多政策上的配套支持。

评论列表