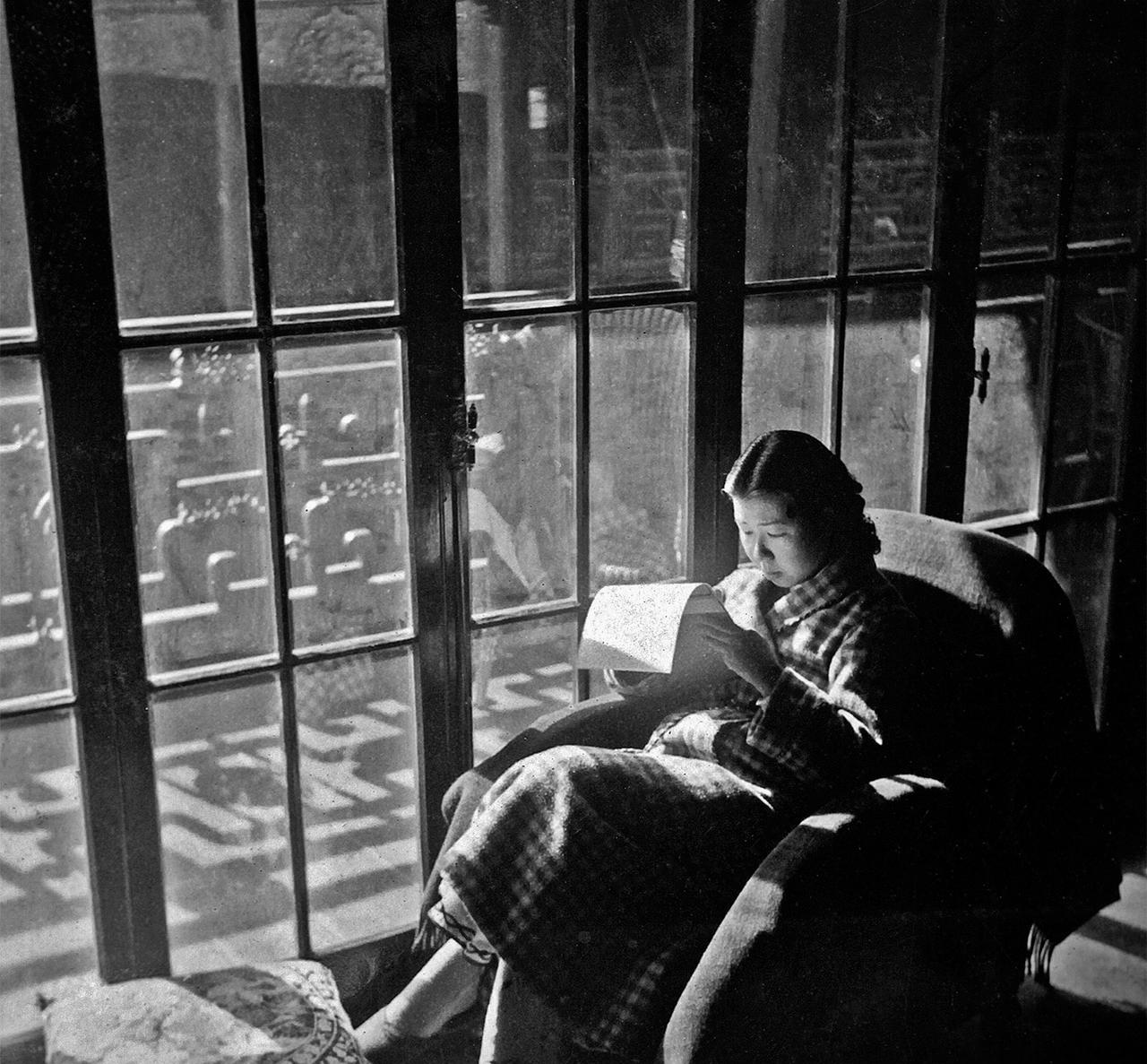

1936年,杭州下雪那天,城里出了件大事。高家的千金高诵芬出嫁了。她十八岁,正是江南最娇俏的年纪,眉目清秀,举止得体,穿着凤冠霞帔从高宅走出那一刻,街巷挤满了人。谁也没见过那样阔气的嫁妆阵仗——36只藤条大箱子整整齐齐码在门前,光桂花糖就堆了16000包,换算一下,得有9万多颗糖。这场婚礼像是在炫耀什么,又像是替这个名门望族最后的盛世留个影。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 那年的杭州,腊月里的雪下得绵密,青石板路上积了薄薄一层白,就在这样一个冷得呵气成霜的早晨,孩儿巷高家的朱漆大门吱呀打开,十八岁的高诵芬踩着红毡走出来,凤冠上的珍珠颤巍巍晃着光。 街坊们踮脚张望,36只缠着红绸的藤箱鱼贯而出,樟木香气混着桂花糖的甜腻飘了半条街,这场婚礼的排场,成了那年冬天杭州城最热的谈资。 高家祖上是跟着宋高宗南渡的武将,传到民国已是杭州数一数二的富户, 高诵芬从小住在孩儿巷的老宅里,铜锡器生意和布庄的进项养出满屋子的西洋钟表与苏绣屏风。 她没进过新式学堂,家里请了先生教四书五经,母亲总说女子该像湖绸上的双面绣,外表温婉,内里自有经纬。 订婚那年她才十四岁,未婚夫徐定戡是上海徐家的少爷,两家在茶楼相看时,她隔着珠帘只瞥见一双修长的手,捧着青瓷盏的样子像捧着什么易碎的梦。 嫁妆准备了整整四年,高家从江西订了整套红木家具,木匠刨花的声响从春持续到冬;苏州来的绣娘在厢房飞针走线,嫁衣上的百子图要绣满九百九十九针。 最费工夫的是桂花糖,佣人们春秋两季采满觉陇的金桂,熬糖时加一滴龙井茶汁,包糖的红纸上印着"高"字暗纹。 婚礼当天,九万六千粒糖撒出去,抢糖的孩子在雪地里摔作一团,笑声撞碎了高墙内的肃穆。 没人敢说这场联姻不体面,可洞房花烛夜里,新郎那句"吃力吗"问得小心翼翼,新娘子答"不吃力"时手指绞紧了帕子。 徐定戡确实是个斯文人,会在她弹钢琴时静静听着,也会把新买的洋装叠在床头,只是两人之间总像隔着一层琉璃窗,看得见暖光,触不到温度。 她试过在书房摆他爱的兰花,他却在花盆下压了张字条:"草木有本心"。 1937年秋天,日军轰炸闸口的炮声震碎了西湖的平静,高诵芬蹲在院子里收拾细软,嫁妆箱子早已空了半数,红木大床换了三十担大米,景泰蓝灯抵给银行,最后一只金镯子塞给了不肯离开的老管家。 逃往上海的轮船上,她紧紧抱着装满桂花糖的锡罐,那是唯一没变卖的东西。 黄浦江的风浪里,徐定戡突然握住她的手:"到租界重开布庄,日子总能过。"那是他第一次直呼她的名字,而不是客客气气叫"高小姐"。 战争像把钝刀,慢慢削去所有人的体面,他们在霞飞路住过有玻璃花房的小洋楼,后来搬进亭子间,最后挤在十六平米的灶披间。 高诵芬学会用煤球炉子煮粥,徐定戡典当西装时,她悄悄在衣领里缝进一块龙纹玉佩,那是嫁妆里最后的体己。 某个停电的夜晚,她摸黑解开锡罐,变质的桂花糖泛着酸苦,徐定戡却嚼得认真:"和当年婚宴上一个味。" 1994年的墨尔本,76岁的高诵芬在稿纸上写下第一行回忆录,儿子徐家祯问她要不要写写那些消失的嫁妆,她摇头:"箱子里装过什么早忘了,倒是记得逃难时,你父亲用红木箱板给邻居阿婆打了副棺材。" 书出版时被称作"中国版《百年孤独》",读者们惊叹于她对旧时风俗的描摹,却少有人注意那段关于桂花糖的补白:"甜味会馊,苦味反倒长久。" 高家老宅早成了文物保护单位,游客们指着雕花门楣想象当年盛景。没人知道那个总坐在回廊下晒太阳的澳洲老太太,枕头下永远压着一包发硬的桂花糖。 她去世前一个月还在修订书稿,添了句没头没尾的话:"三十六箱嫁妆,原是为了装下三十六种人生。" 官方信源: 浙江省社科联《"世为杭州首富"的高家》 抖音百科《高诵芬》