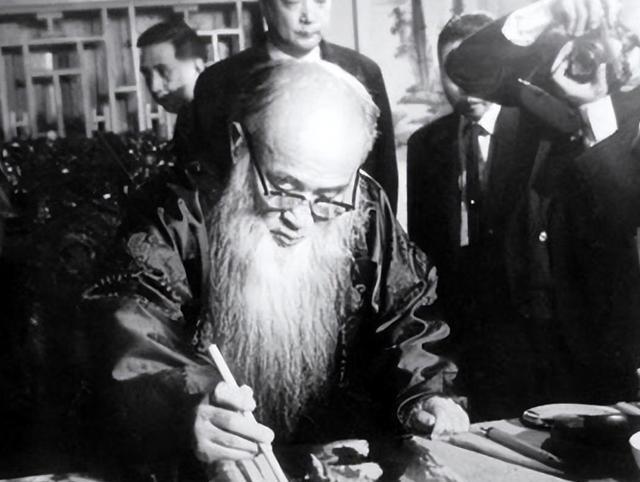

1922年,15岁的黄凝素与张大千结婚,相伴25年生了8个孩子。没想到,就在她把孩子都抚养成人后,40岁的黄凝素不顾张大千的极力挽留,执意离婚,这究竟是为什么呢? 最近有个事儿挺火的,就在上个月的佳士得香港春拍上,张大千的一幅《仿王希孟〈千里江山图〉》又拍出了天价,几个亿的数字听得人咋舌。人们都在谈论“五百年来一大千”的泼墨传奇,可我每次看到这种新闻,脑子里蹦出来的,却是另一个名字——黄凝素。 可能很多人对这个名字有点陌生。她是张大千的二太太。1922年,才15岁的她就嫁给了当时已经小有名气的张大千。往后25年,她就像一台不知疲倦的永动机,为张家生了8个孩子,里里外外操持着一个庞大又复杂的家庭。 听起来,这像是个“贤内助”的传统剧本,可故事的结局,却让所有人都大跌眼镜。1947年,当孩子们都已长大成人,40岁的黄凝素,这个大家庭的“定海神针”,竟然主动提出了离婚。而且态度坚决,任凭张大千怎么挽留,甚至跪下来求她,她都铁了心要走。 1922年,张大千23岁,刚从日本留学回来,血气方刚。黄凝素呢,15岁,一个知书达理的姑娘。据说,这门亲事原本是给张大千的哥哥说的,结果张大千自己相中了,非她不娶。 听着挺浪漫的吧?但咱们得明白,那个年代的婚姻,浪漫是点缀,现实才是主菜。黄凝素嫁过去,面对的可不是二人世界,而是一个极其复杂的大家庭。 首先,张大千已经有了一位原配夫人曾正蓉。虽然是包办婚姻,感情不深,但“大太太”的名分和地位在那儿摆着。黄凝素进门就是“二夫人”,这意味着她从一开始,就要学会在复杂的人际关系里找准自己的位置。 更要命的是,张大千是个什么样的人?他是个天生的艺术家,风流倜傥,一生红颜知己无数。 他需要的是缪斯,是能激发他创作灵感的女人,还需要一个能帮他打理好后方,让他能安心创作的“大管家”。 黄凝素,恰好就成了那个最合适的“大管家”。她有文化,懂算盘,情商也高。家里的事,从柴米油盐到人情往来,再到管理一大家子的佣人、司机,全都压在了黄凝素一个人身上。 而且,她还在不停地生孩子。她整个青年和中年时代,不是在怀孕,就是在哺乳,要不就是在为一堆孩子的吃喝拉撒、教育前程操心。 张大千对她也确实是又敬又爱,在外人面前,都称她为“当家奶奶”,这份尊重是实打实的。 既然张大千敬她、爱她,孩子们也渐渐大了,眼看就要熬出头了,为什么她偏偏要在这时候离开呢? 黄凝素的离开,不是一时冲动,而是一场蓄谋已久的“自我解放”。张大千除了原配和黄凝素,后来在北平又娶了三夫人杨宛君,一位唱大鼓的漂亮姑娘。杨宛君能陪着张大千到处玩,是他生活里的“调味剂”。再后来,抗战胜利后,张大千又迷上了自己女儿的同学,18岁的徐雯波,并最终娶她为四夫人。 对黄凝素来说,杨宛君的出现,她忍了,因为她知道自己在家中的地位无人能及,她是孩子们的母亲,是这个家的主心骨。但徐雯波的出现,成了压垮她精神世界的最后一击。 这已经不是简单的风流,而是一种情感上的彻底漠视。这意味着,在张大千心里,她“妻子”的角色,已经被完全功能化了。他需要她管家,需要她生孩子,但不需要她的感情。 当年黄凝素提出离婚,他怎么都不同意,甚至长跪不起。黄凝素当时只说了一句话:“我们缘分尽了。” 这五个字,说得平静,却包含了多少年的心酸和失望。 什么叫“缘分尽了”?不是不爱了,而是我作为一个独立的人,在你这里已经找不到存在的意义和尊重了这个“张府二夫人”的身份,这个“当家奶奶”的头衔,我不要了。 黄凝素的决定,在当时绝对是惊世骇俗的。那个年代,女人被休是奇耻大辱,主动提离婚,还是在40岁的“高龄”,简直不可思议。亲戚朋友都来劝她,说你傻啊,放着好好的太太不当,出去怎么生活? 但黄凝素的态度异常坚决。她离婚时,没要张大千一分钱财产,没要一幅画,只带走了自己的孩子。 她要的,从来不是钱,而是自由和尊严。她用自己的行动宣告:我黄凝素,不是谁的附属品。前半生,我为家庭、为丈夫、为孩子活,活成了一个符号。后半生,我要为自己活。 黄凝素的选择,在当时的环境下,需要更大的勇气。离婚后,她带着孩子,过着非常清贫和平静的生活,再也没有走进任何一段感情,直到1961年去世。 有人可能会说,她这样不是更苦了吗?从锦衣玉食到粗茶淡饭。 但其实,精神上的富足,远比物质上的享受更重要。离开张大千的黄凝素,也许物质上不再阔绰,但她找回了内心的平静和作为一个独立个体的尊严。她不再需要为一个风流的丈夫提心吊胆,不再需要在复杂的妻妾关系中周旋,她终于可以只做“黄凝素”,而不是“张大千的二夫人”。 她用自己的后半生,完成了一场与自己的和解。