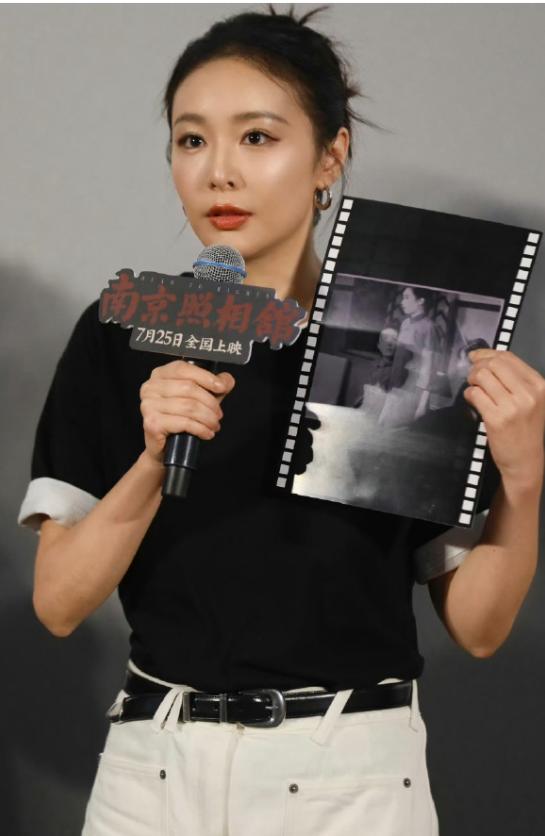

当《南京照相馆》里的林毓秀,用常州方言嘶吼出“万一呢?万一我们赢了呢?”,那声带着哭腔的质问像一把钝刀,划破了大银幕上,女性角色惯常的柔光滤镜。高叶用这样的表演告诉观众:真正的银幕女主,不必是柔光镜头里的完美符号,她们可以有颤抖的指尖、矛盾的眼神,有从苟且里生出的勇气,在历史的裂缝里活出人性的褶皱。 一、角色内核:从“标签容器”到“人性活体” 传统银幕上的乱世女性,多半逃不过两种命运:要么是等待拯救的白月光,要么是工于心计的蛇蝎美人。高叶在《南京照相馆》里撕碎了这层标签。林毓秀初登场时,不过是个想在乱世里,保住照相馆的普通女人,会为了活下去给侵略者赔笑脸,会在深夜对着亡夫的照片偷偷掉泪。 高叶没给她加任何“神性”滤镜,连强颜欢笑时嘴角的僵硬、怀抱死婴拍摄“亲善照”时后背不易察觉的紧绷,都带着活生生的恐惧——那是每个普通人,在绝境里都会有的生理反应。但人性的复杂,正在于恐惧里藏着不甘。 当林毓秀目睹日军暴行,高叶用一场“半脸哭半脸笑”的戏,让两种极致情绪在同一张脸上撕扯:左半边脸还挂着未干的泪痕,右嘴角却倔强地向上挑着,眼神里一半是绝望,一半是燃着的火星。这种“人性纵深”的塑造,在《第二十条》的吕玲玲身上换了种模样。 作为检察官,吕玲玲的“刚”,不是装出来的凌厉——高叶让她在庭审时微微收着下颌,那是长期伏案看卷宗形成的肌肉记忆;提问时眼神带着“逼视”,却在对方慌乱时极快地眨一下眼,藏着职业冷静与一丝共情。 这个角色打破了“女强人必冷漠”的偏见:她会在办公室偷偷吃一块女儿送的糖,糖纸窸窣声里,坚硬外壳露出细缝。高叶塑造的女性,从来不是“力量”的标本。林毓秀的韧性,藏在整理旧照片时,微抿的唇角,藏在抚过相机镜头的轻颤指尖。 吕玲玲的坚硬,裹在对法条的较真里,裹在庭审后揉着太阳穴的疲惫里。她们的AB面,不是刻意设计的反差,而是生活本来的样子——就像现实里的女人,既能为孩子弯腰系鞋带,也能在职场里挺直腰杆。 二、表演美学:让骨相藏故事,让细节会说话 导演申奥说高叶的脸,是“历史真相的底片”,这话点出了“骨相演技”的妙处。在IMAX镜头下,她的颧骨棱角、眼窝深度成了天然的叙事载体。林毓秀目睹婴儿惨死后的那场戏,高叶全程没哭,只是瞳孔骤然收缩,眼白爬起细密红血丝,鼻翼随呼吸轻轻扇动——没有夸张表情,却让观众感受到窒息般的痛苦。 这种表演不靠情绪堆砌,而是借面部骨骼的起伏,让镜头“读”到皮下涌动的情绪,像老照片里的褶皱,越看越有内容。她对细节的偏执近乎“考古”,为演好林毓秀,高叶特意学了常州方言,抓住“吴侬软语里藏着硬气”的特质。 用方言唱抗日歌曲时,尾音的颤音一半是江南小调的柔,一半是咬牙切齿的恨,两种质感拧在一起,比任何口号都更戳人。这种“语言武器”让角色的“普通”有了力量——她不是英雄,只是个说家乡话的女人,却用最熟悉的语言,守住了最珍贵的信念。 动作设计里藏着符号学巧思,《南京照相馆》结尾,林毓秀拍摄战犯枪决现场,高叶让按快门的手指,故意顿了半秒,让相机“咔嚓”声与子弹上膛声重叠。这种表演美学的动人之处,在于“留白”。林毓秀看着烧毁的照相馆废墟,高叶没让她哭,只是让她伸出手,像要接住飘在空中的灰烬,指尖悬在半空几秒,又慢慢蜷起。 这个没完成的动作里,藏着失去的痛、无力的憾,还有没说出口的“我还在”。好的表演从不是把情绪倒给观众,而是像国画里的飞白,留一块“自己体会”的空地。 三、重塑的意义:让银幕女主“落地生根” 高叶的表演之所以动人,在于她让银幕上的女性“落地生根”。她们不再是悬浮的符号,而是踩着泥土的活人——会痛,会怕,会在软弱里生出力量。林毓秀不是天生的勇士,她的觉醒是被逼出来的;吕玲玲不是不懂疲惫,她的坚持是扛出来的。 这种“不完美”的真实,让观众在角色里看到自己:原来平凡人也能有高光时刻,原来女性力量不必是刀枪不入的铠甲。在这个总把“大女主”和“开挂”画等号的时代,高叶的表演像一股清流。她证明女性角色的魅力,不在于打败多少对手,而在于面对选择时的挣扎;不在于永远正确,而在于有错了再站起来的勇气。 林毓秀和吕玲玲的故事,说到底是每个女人,都可能遇到的命题:如何在困境里守住自己,如何在坚硬的世界里保持柔软。当《南京照相馆》的最后一束光落在林毓秀紧握相机的手上,那双手有老茧,有伤痕,却稳稳地托着镜头。 高叶用这样的画面告诉我们:真正的银幕女主,不必有万丈光芒,只要她的故事,能让观众在走出影院时,更坚定地握住自己手里的“相机”,就够了。这或许就是表演的终极意义——让虚构的角色,成为现实的镜子和力量。