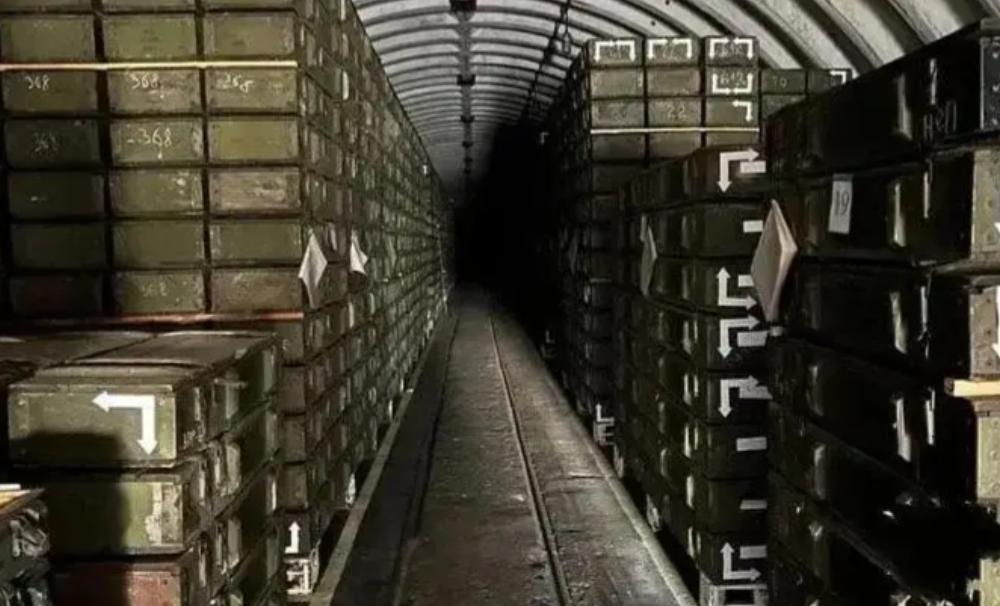

俄乌冲突提醒中国:解放军要在西部沙漠,屯够300万人的武器弹药。这是俄乌冲突的一次教训,这场仗提醒了我们,必须要建设大型弹药储备库,起码能一次性满足300万人的需要,这究竟是为什么呢,建设地点又该在哪里呢? 很多人以为,现代战争就是电影里演的那样,按几个按钮,导弹满天飞,一场“闪电战”打完就收工。谁知,一场持续了三年多的地区冲突,却把这个幻想打得稀碎。它用血淋淋的事实告诉所有人一个残酷的道理:未来战争的胜负手,可能不是什么尖端黑科技,而是一场赤裸裸的国家工业实力和战略储备的“消耗竞赛”。 俄乌战场,无疑给全世界都上了一堂极其昂贵的公开课,尤其是在炮弹消耗上,数字简直骇人。战事最胶着的时候,俄军一天就能打掉上万发炮弹,在顿巴斯的一些关键战斗中,甚至一小时内就能泼出去几千发。 即使是俄罗斯这样家底厚实的传统军事强国,即便月产25万发炮弹,也很快就感到吃力,开战不到半年,就不得不向朝鲜和伊朗寻求支援。而乌克兰这边,日常消耗虽然在2000发左右,但反攻时也能飙到一天8000发,这远远超出了北约的预估。乌克兰自身的军工基本为零,火力完全依赖外部输血。 美国虽然援助了上百万发155毫米炮弹,可面对前线这个无底洞,也很快捉襟见肘。说白了,这场仗打到最后,拼的已经不是一时的技术优势,而是谁的仓库更大、谁的生产线转得更快、谁的后勤更能扛。 这个道理,中国当然看得一清二楚。面对日益复杂的周边局势,未雨绸缪,建立一个足以支撑300万人规模的超大型战略储备体系,就不是危言耸听,而是极为清醒的现实考量。中国现役部队约200万人,但在未来可能的多线高强度对抗中,这个规模恐怕难以支撑一场持久消耗战。 我们来算一笔简单的账:一个步兵师在前线作战一天,最基本的弹药消耗就是2000发炮弹和50万发子弹,光运输就得30辆卡车。那么,一个300万人规模的军队,相当于50个这样的师,仅子弹储备就得是天文数字般的150亿发,堆起来需要2000节火车皮才能拉走。 这还仅仅是子弹,像导弹、无人机、坦克装甲车这些“硬通货”,生产周期动辄一年半载,战时再想开足马力生产,恐怕黄花菜都凉了。 因此,充足的战前储备才是唯一的解法。此外,那些退役但性能尚可的旧式装备,也没必要当废铁处理,封存起来作为二线储备,既能在紧急时刻派上用场,也算是物尽其用。 那么,如此海量的战略物资,该往哪里放才最稳妥呢?答案,指向了广袤的西部,特别是塔克拉玛干沙漠及周边的戈壁滩。 这里首先提供了无与伦比的战略纵深,远离东部沿海的潜在冲突区,本身就是一道天然的防火墙。有人可能会担心,沙漠地表动辄50多度的高温,会不会让弹药提前报废?这其实只说对了一半。 沙漠地表酷热,但地下深处却常年恒温在20摄氏度左右,这种天然的“地窖”环境,能让炮弹、导弹的保质期有效延长至少10年。同时,这里气候极度干燥,金属装备不易生锈腐蚀;戈壁滩的土壤坚硬,重型装备可以直接停放,省去了大量基建成本。 更妙的是,上世纪“三线建设”时期,国家就在西部山区挖掘了大量坚固的山洞库房,其防护能力足以抵御常规轰炸。如今稍加改造,一个山洞就能塞进一个装甲师的全部家当。 从地理上看,西部戈壁距离中亚边境不远,通过早已建成的完善铁路和公路网,一旦有事,卡车车队三天之内就能将补给送到前线。再加上这里地广人稀,也为大型储备基地的保密和安全管理提供了得天独厚的条件。 因此,在西部沙漠深处为百万大军备足武器弹药,绝非穷兵黩武的信号,反而是维护和平的底气。俄乌冲突已经表明,现代战争越来越像一场残酷的“工业对撞”。 当任何潜在对手在动手前,不得不掂量一下中国那深藏于西部、足以支撑一场长期消耗战的庞大武库时,任何军事冒险的冲动,恐怕都得三思而后行。这种“备战”,恰恰是为了“止战”,是用强大的实力底牌,来换取更具成本效益的战略威慑。 那么,对中国来说,要真正建成这样一个超大规模的战略储备体系,最大的挑战又会是什么呢?