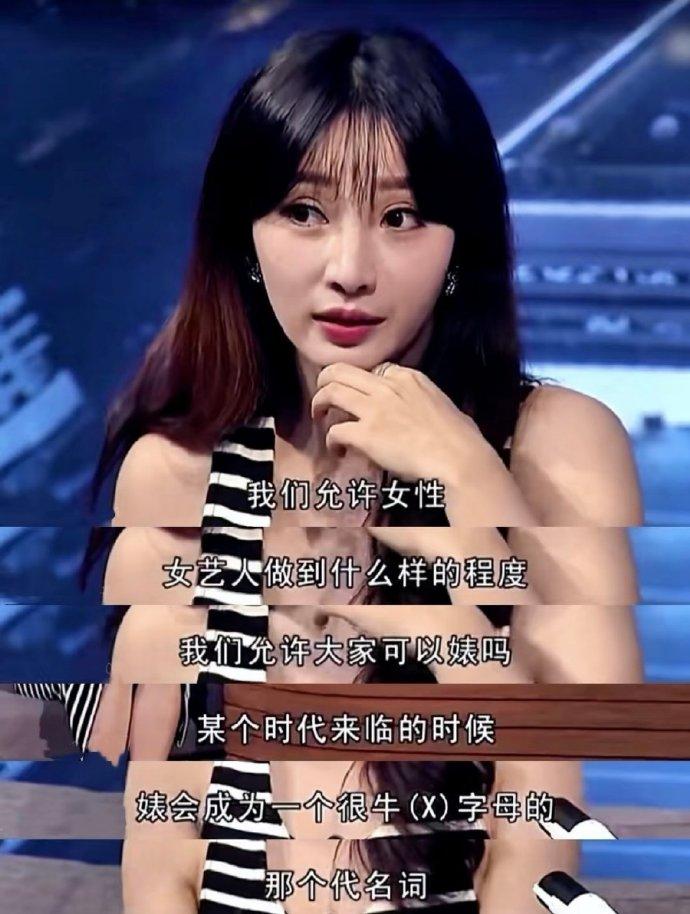

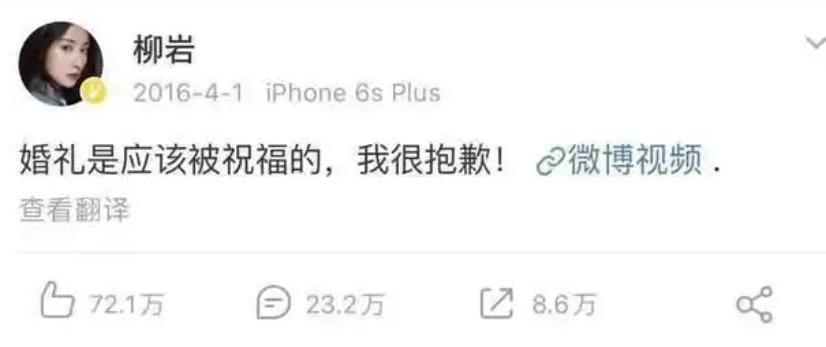

“亲爱的柳岩女士,时代跟上你了”上热搜了,这并非简单的舆论反转。 公众重新凝视这位曾被贴上“性感”标签的女性时,看到的是一个提前十年,站在性别意识高地的思考者。 她的每一次发言、每一次选择,都像投入平静湖面的石子,在当年激起嘲讽与争议,却在多年后荡漾开一圈圈觉醒的涟漪。 而她身上所体现的女性力量,有哪些呢? 1.明确区分“性感表达”与“性别物化” 伦理学视角下,柳岩对“性感表达”与“性别物化”的区分,触及了个体自主权的核心命题。 2016年的采访中,她那句“扮性感我不介意,但物化我绝对介意”,精准切中了伦理学中“自愿行为”与“工具化对待”的本质区别。 性感作为一种身体语言,当它成为个体主动选择的表达时,属于自我赋权的范畴; 而物化则将女性身体拆解为可供消费的零件,剥夺了其作为完整主体的道德地位。 这种区分在当时的社会语境中近乎叛逆,传统伦理体系默认女性身体是被审视的客体,柳岩的抗辩相当于在伦理坐标系上重新标注了原点——女性自身才是身体的最终裁判者。 2.拒绝成为“被调戏的符号” 心理学层面,柳岩面对恶意调侃时的反击展现了,惊人的自我认知整合能力。 当男艺人以“帮你宣传”为借口开黄腔,她那句“我借身材上位?我管谁借了?管你借了吗?”的反问,不仅是情绪的爆发,更是对“归因偏差”的精准狙击。 社会心理学中的“基本归因错误”在此显现:公众习惯将女性的职业成就归因于外在条件(身材、容貌),而忽视内在能力。 柳岩的反击打破了这种认知惯性,她拒绝接受被预设的角色脚本,这种心理边界的坚守,在当时多数女性仍选择“温和隐忍”的环境中,构成了极具冲击力的示范。 她主动收敛性感形象的选择,更暗含着深刻的心理博弈。 “我不想再成为一个可以被任何人调戏的柳岩”这句话背后,是对“自我认同”与“社会期待”关系的重新定义。 发展心理学认为,个体在社会互动中会形成“镜像自我”,即通过他人的评价来认知自己。 柳岩的选择相当于主动打碎扭曲的“镜像”,拒绝成为他人欲望投射的载体。 这种自我重塑过程必然伴随痛苦,却为后来者提供了重要的心理参照:女性有权根据自我意志调整与世界对话的方式。 3.努力从从孤立无援到集体共鸣 从社会发展学维度观察,柳岩的“超前性”实质是对社会转型期矛盾的提前感知。 2016年的伴娘事件中,受害者反被舆论逼至道歉的荒诞剧情,折射出当时性别权力结构的失衡。 社会发展理论指出,当旧有秩序开始松动,新的价值体系尚未完全建立时,率先挑战规则的个体往往成为矛盾的焦点。 柳岩在事件中的沉默与后来的道歉,并非软弱的表现,而是转型期先行者不得不面对的结构性困境——她的存在本身就动摇了既有的权力平衡,必须承受来自各方的压力。 十年后的舆论反转印证了,社会发展的螺旋式上升规律。 网友集体呼吁“婚礼施害者才该道歉”,将伴娘事件重评为“性别权力不平等的典型案例”,这标志着社会集体意识的进阶。 柳岩当年的孤立无援与如今的集体声援,构成了测量社会进步的标尺。 她就像社会发展的“预警系统”,提前暴露了性别平等进程中的暗礁,当时代航船终于抵达这片水域时,才读懂她当年发出的信号。 4.不断自我提升,打破花瓶局限 公众对柳岩评价的转变——从“X大无脑”的刻板印象到认可其演技与专业度——印证了“认知失调理论”的现实作用。 当柳岩在《梦华录》中塑造的孙三娘形象深入人心时,观众的固有认知受到冲击。 为缓解这种失调,人们不得不调整对她的评价体系,从单一的“性感符号”拓展为“具有专业能力的演员”。 这种认知重构的过程,正是打破性别偏见的典型路径:当个体表现出与标签不符的特质时,群体认知边界便会逐渐松动。 柳岩的价值不在于她完美无缺,而在于她始终在真实地表达与抗争。 她曾因环境所迫收敛锋芒,却从未放弃对自我边界的守护。 这种不彻底的、带着烟火气的抗争,比完美的“女性主义偶像”更具现实感染力。 普通女性在她身上看到的,是自己在生活中遭遇的相似困境,以及打破困境的可能性。 回望柳岩走过的路,那些曾被视为“不合时宜”的言论,如今看来都是穿越时代迷雾的航标。 她没有站在道德高地进行批判,只是固执地守护着一个女性最基本的权利:不被定义,不被物化,不被随意轻慢。 当时代终于追上她的脚步,我们致敬的不仅是柳岩个人的坚韧,更是每个普通人心中渴望突破束缚的勇气。 她的存在本身就是一种证明:改变或许会迟到,但那些提前播下的种子,终将在合适的季节破土而出。

评论列表