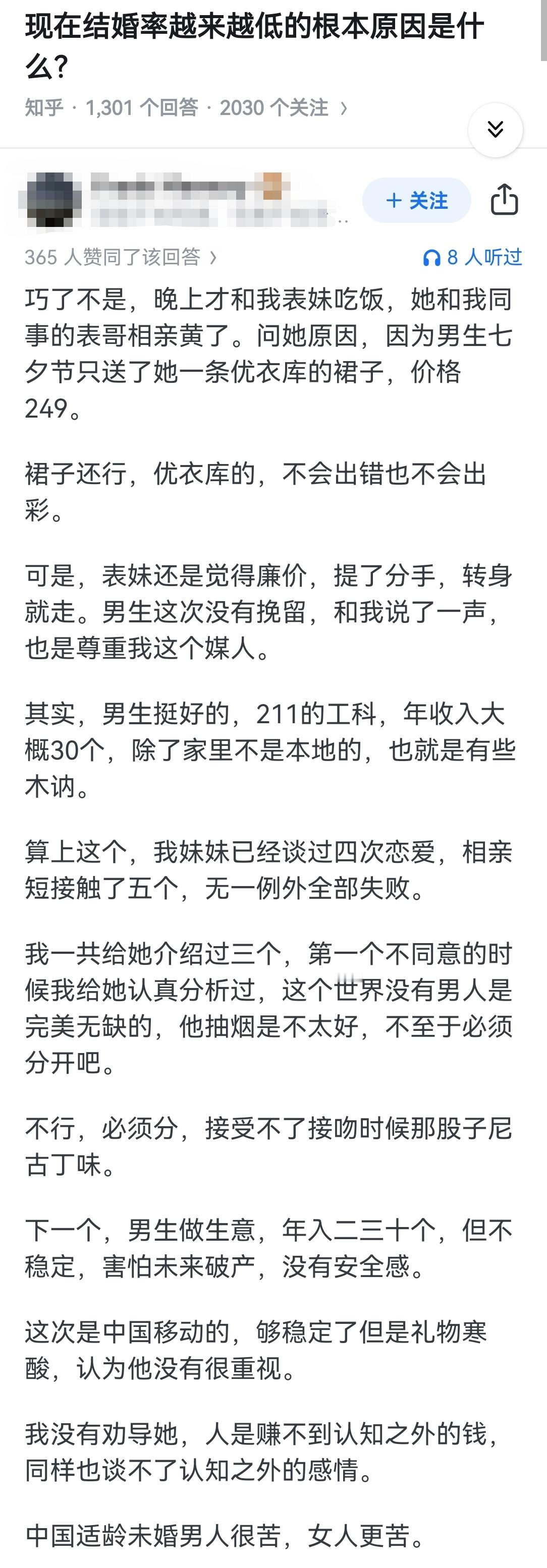

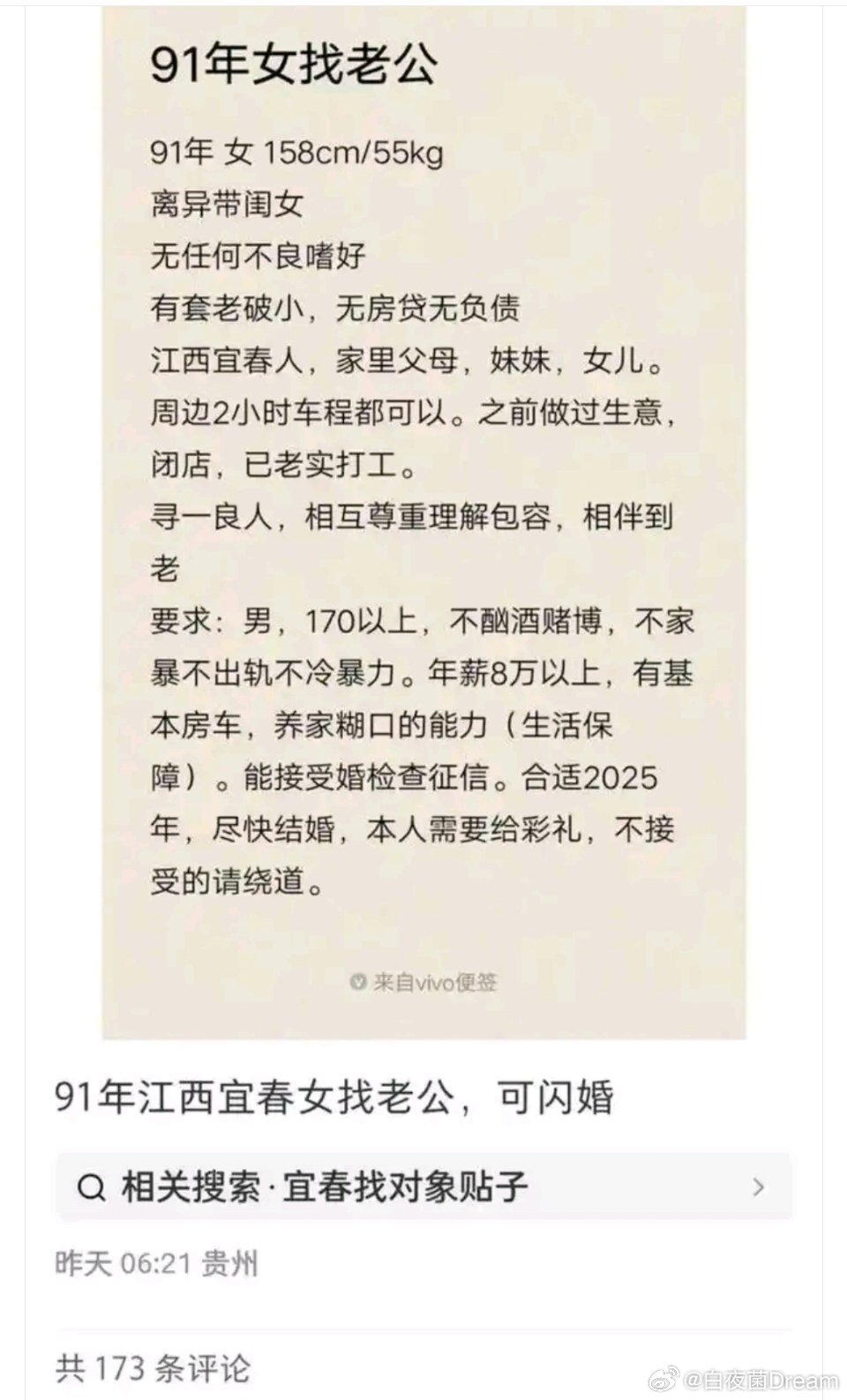

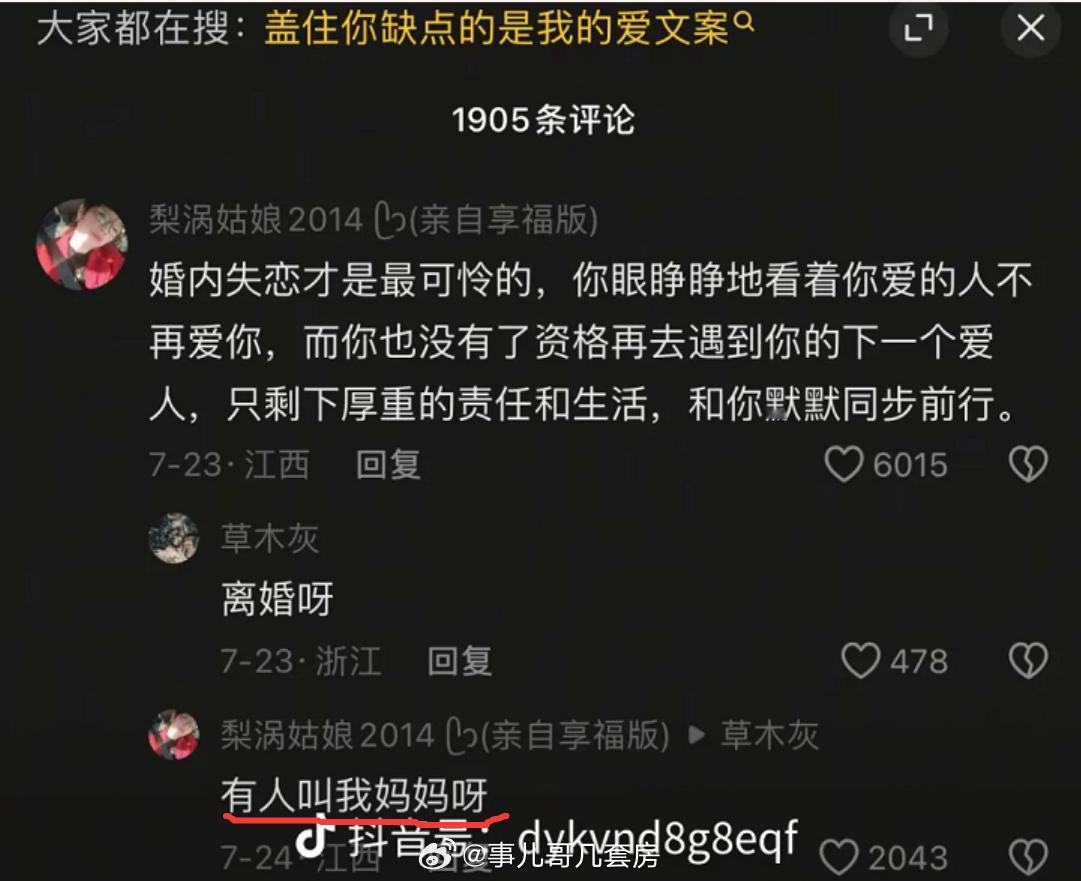

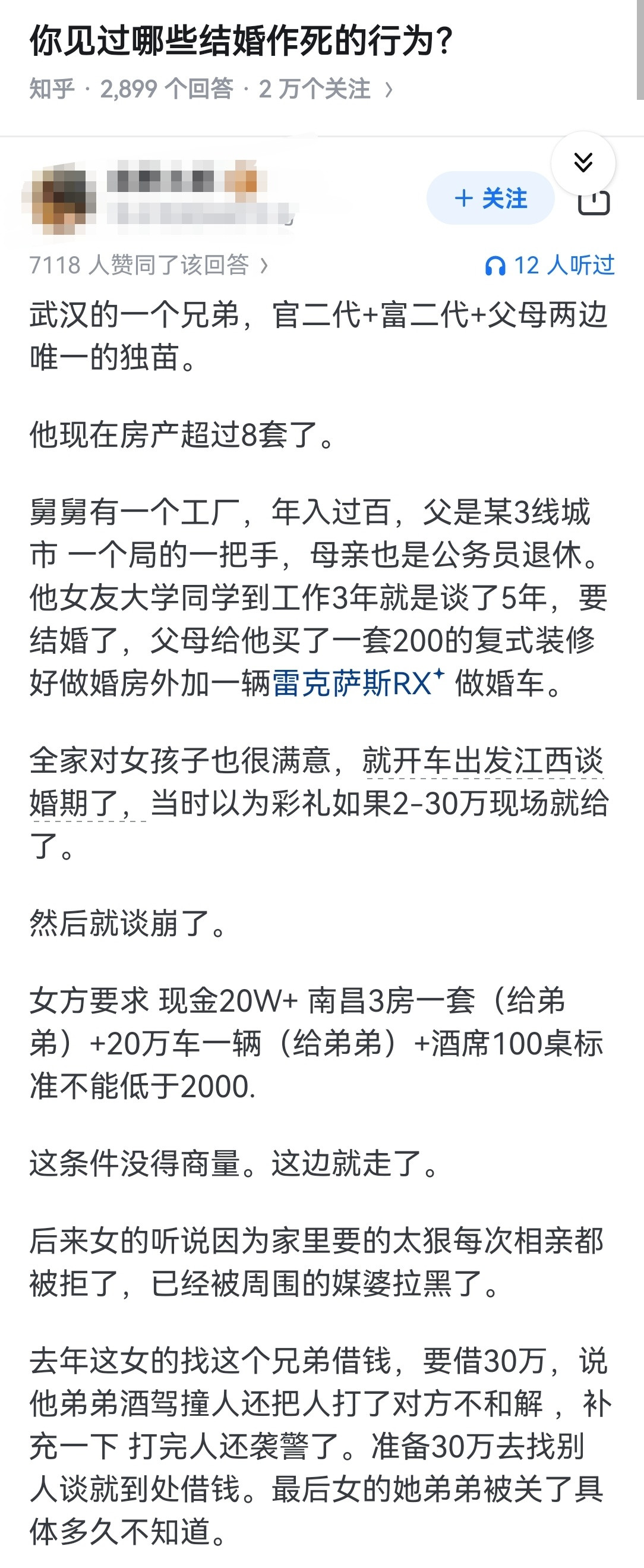

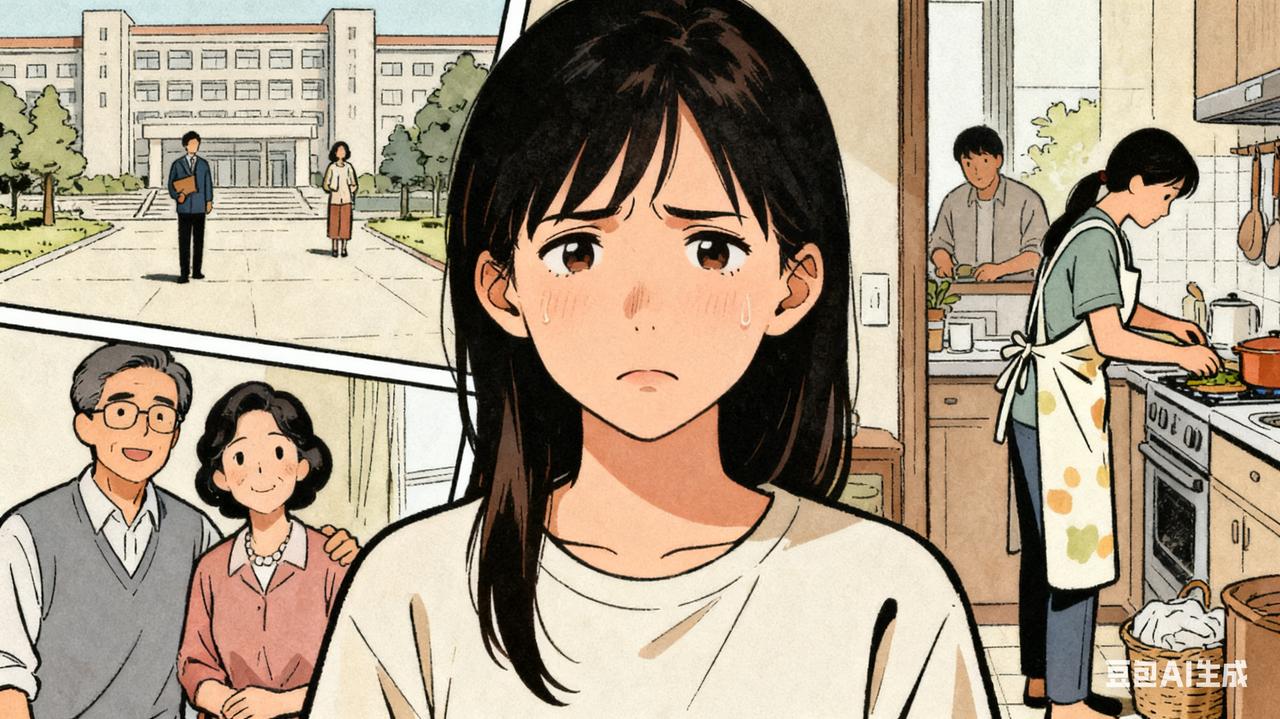

唉,最终还是走向了日本的路,别说结婚率了,现在连男女交往都开始变得困难,现在变成首战即决战。等30%的出栏率。当时我觉得梦幻不可能,现在看看男女矛盾到了这个样子,还真有可能 夜幕下的咖啡馆里,灯光柔和却如冷镜。 镜子里映出一对对坐着的年轻男女,他们低头滑手机聊天,声音稀疏而谨慎。“你还好吗?”“挺好。你呢?” ——连最简单的问候,也像经过审批的一次互动,不敢亲近,也不知怎么亲密。这段关系若初次“平局”,之后便容易破裂,彻底失去兴趣。 这不是个案,而是正在蔓延的普遍现象。 数据显示,30岁以下人口结婚率跌破20%。像你说的“等30%的出栏率”,不是幻想,而是未来可能的走势——只有极少数人继续组成家庭,而其余人则选择“个人化生存”。 不想婚、不敢恋,曲线下降的是信任。男性感受到经济与责任压力,女性感知婚姻制度中的性别不平衡,双方都在衡量:付出值得吗?收益回到哪?感情是否有未来价值?结果是:决定比例越来越低,出栏率日渐稀少,却不像标题那样绝对,而是慢慢演变成社会常态。 互联网调查显示,七成年轻人对恋爱与婚姻持观望态度。其中半数表示经济压力太大,另一半担忧“婚姻成本远超收益”。没有人反对恋爱,也没什么浪漫期待,只在不断自我保护与社会边缘徘徊。 过去面对面约会、聊天、发短信占据主导地位,但现在“摸鱼交往”占比越来越高。许多年轻人更愿通过短视频表达自我,而不是找人真实沟通。社交模式由“建立连接”变成“最小互动”,任何多余表白都可能后悔。 这种状态下,不是你不想亲密,而是不敢亲密。若主动追求却被冷对,成本太大。一旦失败,不仅失面子,还怕被贴标签、怕朋友圈爆出“失败案例”。所以,交往更像战斗前哨战——双方先试探、守卫、拉线、收尾,没有继续触碰的勇气。 这才是真正的“首战即决战”,不是恋情败给爱情,而是失败于开始前的自检与退出机制。 家国叙事的缺失、公共仪式的稀薄,让传统与现代的连接断裂。上一代对婚姻的信仰是个“系统信仰”:婚姻是人生必要通道,是家庭是未来。但当系统无法保障信仰——经济制度不稳、职场内卷加剧、双方权益不对称时,这种信仰就松动。 剩生代不缺玩乐,他们只缺那份持久的安全感。没有保障机制、没有共享信任的平台,小众文化、同温层心理产出“增量共识”也成泡沫。男女关系未真正平等,而防御机制搭建得越来越厚。信任滑落的现实就是:如果不能坚定相互承诺,所有关系只差一步就成可移动的摆设。

评论列表