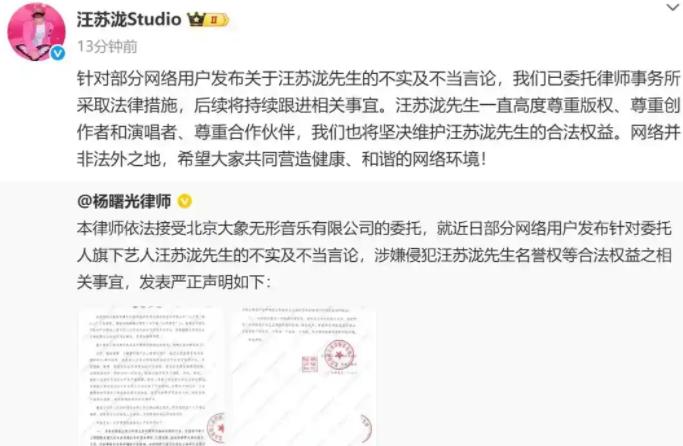

关于著作权其实没什么争议的地方,汪是年轮的词曲作者,但主要的争议在于从法律赋权、公众认知下张碧晨作为表演者的贡献,确实在现有框架下被系统性削弱,争议本身进一步放大了这种不平等。 具体才体现在“唯一原唱”和“双原唱”的两种分歧观点下,在法律上并不保护张碧晨作为原唱的排他性,汪随后出版自称原唱,在法律上也不会违约违规。 但我认为,汪苏泷这方是在有意的将争夺双原唱的行为,包装成具有版权意识,对创作者的保护,创作者就应该是核心的概念偷换,这次事件核心实则是对张碧晨《年轮》贡献度的掠夺,对表演者的弱化。 若法律只保护汪苏泷们“收回的权利”,却忽视张碧晨们“共享的尊严”,所谓的创作保护也只是一场名利的游戏。 承认汪苏泷们的创作主权固然重要,但捍卫张碧晨们作为表演者的尊严更是理所应当,所以即使在从法律角度上,极难判定张碧晨是“唯一原唱”,我也依旧理解她做出这种表述的行为,支持她的愤怒。 在音乐公司挑选张碧晨作为原唱之时,就考虑到了选择张能带来的人气、影响力、商业价值的多方面因素。 2015年正是张碧晨获得中国好声音冠军的时期,她具有给歌曲反哺的话题度和适配的唱功,且根据腾讯娱乐对花千骨制片人的采访可以看出,《年轮》被盲选成为《花千骨》插曲,并随着剧的爆火成为现象级单曲。 张碧晨的演唱,张碧晨的表演赋予《年轮》情感内核,张碧晨的人声是构成《年轮》成功的必要因素,词曲虽然是骨,但张碧晨也给了作品血肉,才让一个成功作品的呱呱坠地。 汪苏泷的作为词曲作者的合法权益一直都是被保护着的,就算是旺仔小乔翻唱年轮,也是给汪支付过版权费用的(贴图旺仔小乔通过音乐平台获得的正版授权)。 是法律和合同的条款的缺少,导致了张碧晨作为原唱的权益被架空,汪苏泷通过收回授权制造“维权”表象,实则逼迫张碧晨承认“双原唱”——若真为版权意识,应针对所有侵权者(如旺仔小乔),而非合作十年的表演者。 而且补充一下《花千骨》只挑中了张碧晨版作为OST收录在剧中作为插曲,他的版本严格来说就不属于《花千骨》的OST。 只是随着打包进入了《花千骨》的原声大碟,张碧晨确实会存在不了解有双版本的原唱的情况,剧方盲选、海蝶打包发行等历史因素,导致其不知晓“双版本”存在,却承担“忘恩负义”骂名。 这次事件之后,我更希望表演者们,能在合同中精细化自身的权益,明确约定“唯一原唱”或“首发原唱”,禁用模糊表述,若允许多版本,需规定标注格式(如“创作人版:汪苏泷”)。 设置排他性期限,限定独家演唱期(如1年),道德与条款双向约束,不让这种掠夺行为的复现,创作者与表演者的关系,不应该如此失衡。 应该杜绝汪苏泷这种,类似于杜鹃鸟“借巢孵化,反客为主”的行为。 在歌曲已成张碧晨代表作后,以版权为武器争夺“原唱”身份,本质是对行业共识的背弃。 其实在音乐版权领域,编曲者的权益也长期处于灰色地带,编曲合约要求“一次性买断”,放弃未来收益分成编曲合约。 平台经常出现署名缺失,或者编曲者张冠李戴的行为,在音乐版权方面的空白是一直存在的,张碧晨版年轮也出现了。 编曲者是陈迪老师,却署名成汪苏泷的情况,了解行业的都知道歌曲的编曲是非常重要的,对音乐人的要求比作曲更严苛,难度更大,而编曲一直被算成了劳务成果无著作权保护。 但汪苏泷还是模糊了,编曲老师的署名权,这就是标榜版权保护的汪苏泷方啊。 音乐行业和平台仍需进一步规范,法律的空子的不少,不要把版权保护玩成了精致利己主义者的游戏。