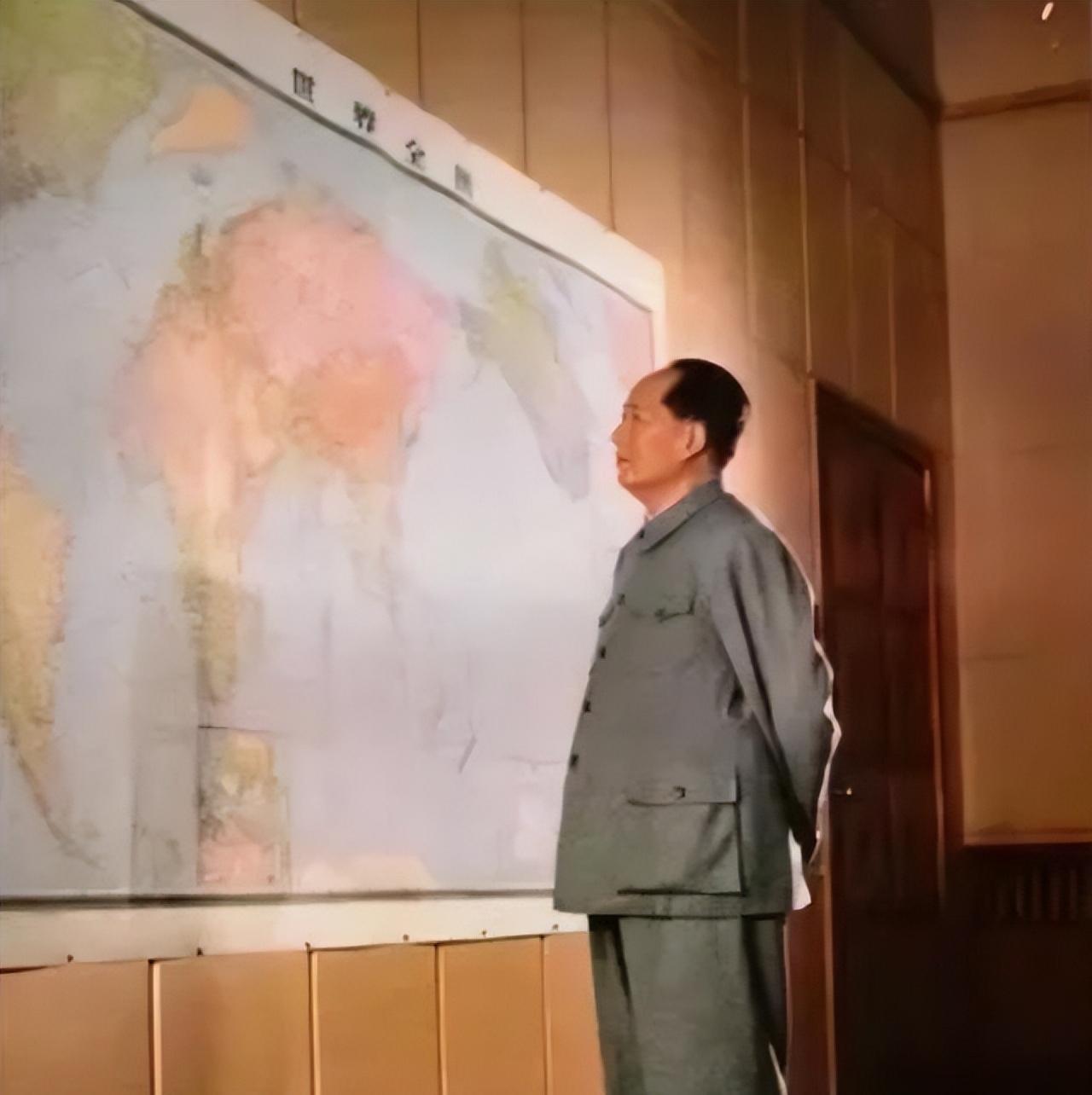

1969年7月,毛主席问高碧岑:“中国北临苏联,南临印度,东临日本。如果他们联合起来,从四面八方攻击中国,我们怎么办?”[凝视] 1969年对于刚成立20年的新中国来说,确实是充满挑战的一年。这一年发生的几个关键事件,深刻影响了此后半个世纪的国际格局走向。 3月2日和15日,中苏两国在珍宝岛发生武装冲突,这场冲突的背景是中苏关系在1960年代的全面恶化,从意识形态分歧演变为边界争端。冲突发生后,苏联在中苏边境集结了约58个师的兵力,总数超过100万人。 更严重的是核威胁,据后来解密的档案显示,苏联确实考虑过对中国核设施进行打击。1969年8月,苏联驻美大使多勃雷宁曾试探美国对此事的态度,但遭到美方拒绝。 南亚方向的压力同样不容忽视,印度在1962年边界战争后开始大规模军备建设,苏联成为其主要武器供应国。1967年,中印两军在乃堆拉山口再次发生冲突,虽然规模不大,但反映出边界问题的复杂性。 太平洋方向,美军在冲绳、关岛、菲律宾等地的基地形成了对中国的战略包围,当时美国在越南战争中深陷泥潭,但仍保持着强大的亚太军事存在。台海地区的紧张局势也时有升温。 在这种背景下,中国开始重新评估国际战略,关键转折点出现在对美苏矛盾的重新认识上。虽然两个超级大国都对中国构成威胁,但它们之间的全球争霸矛盾更为根本。 1969年11月,中美两国在华沙恢复了大使级会谈,这是自1968年1月以来的首次正式接触。会谈虽然没有取得实质性突破,但释放了双方改善关系的信号。 真正的突破来自体育外交,1971年4月,正在日本名古屋参加第31届世界乒乓球锦标赛的美国队意外收到了访华邀请。这个决定经过了高层的慎重考虑,周恩来亲自参与了相关决策。 4月10日,美国乒乓球队一行15人抵达北京,成为1949年以来首批正式访华的美国团体。随行的还有英国、加拿大等国的球员和记者。这次访问被国际媒体称为“乒乓外交”。 更重要的后续发展在幕后进行,1971年7月9日至11日,美国总统国家安全事务助理基辛格秘密访华,为尼克松总统访华做准备。这次访问完全保密,基辛格甚至伪造了在巴基斯坦生病的消息作为掩护。 1971年7月15日,尼克松在电视讲话中宣布将访问中国,震惊了全世界。这个消息对日本冲击尤其巨大,因为美国事先没有通知这个重要盟友,日本政界称之为“尼克松冲击”。 1972年2月21日,尼克松总统抵达北京,开始了为期一周的历史性访问。2月28日,中美双方在上海发表联合公报,确立了“一个中国”原则,并在台湾问题上达成重要共识。 这一外交突破产生了连锁反应,1972年9月,日本首相田中角荣访华,中日两国实现邦交正常化。同年,英国、荷兰、比利时等欧洲国家纷纷与中国建交或升级外交关系。 在联合国舞台上,变化同样显著,1971年10月25日,第26届联合国大会以76票赞成、35票反对、17票弃权的结果通过2758号决议,恢复中华人民共和国在联合国的合法权利。 投票结果公布时,会场内掌声雷动,许多非洲国家代表甚至起身鼓掌庆祝。 苏联方面也调整了政策,1972年后,苏联逐步减少了在中苏边境的军事部署,双方关系开始缓慢回暖。1982年,中苏开始就关系正常化进行谈判。 这段历史的深层意义在于展现了外交战略的灵活性,面对复杂的国际环境,中国没有选择孤立或对抗,而是通过精准的战略判断,在看似不可能的地方打开了突破口。 从1969年的四面围困到1972年的外交突破,仅仅三年时间就实现了国际地位的根本性改变,这种变化不仅缓解了安全压力,更为后来的改革开放创造了有利的外部环境。 当今世界正经历新一轮的国际关系调整,大国博弈的复杂性丝毫不减当年。历史经验告诉我们,国际关系中没有永远的敌友,关键在于准确把握时机,灵活运用各种外交手段。 回顾这段历史,最值得思考的是决策者们在压力下保持的战略定力 ,他们没有被暂时的困难所吓倒,也没有急于求成,而是耐心等待时机,一旦机会出现就果断出击。 你认为在当前的国际环境下,哪些历史经验最值得借鉴?面对新的挑战和机遇,我们又该如何运用外交智慧来维护国家利益? 信源: 中央档案馆《中苏关系重要文献汇编》、外交部《新中国外交五十年》、新华网