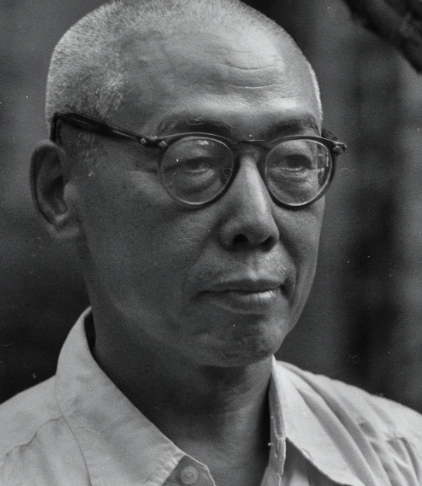

1968年,被永久开除党籍的“国歌之父”——田汉,在监狱中不幸去世,享年70岁,直到7年后,他的妻子安娥才知晓丈夫的死讯,大家都说他走得太冤,但妻子却说:“他是有福气的,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 田汉出生于1898年,湖南长沙县茅坪村一个清贫的农家,父亲早逝,年仅九岁的他便由母亲易克勤独自抚养,家境艰难,母亲靠缝衣、采茶、织布为生,将孩子们一一拉扯大,少年田汉在油灯下抄写《离骚》,耳边是织布机的咯吱声,心中却已暗藏对诗与戏的热忱,他的启蒙并不来自学院,而是来自家庭的沉默坚韧与书页中奔涌的文字激情,舅父赠送的《新民丛报》打开了他对世界的想象,也为他日后的人生方向埋下种子。 1916年,他东渡日本求学,随身带着母亲连夜缝制的湘绣荷包和一本《莎士比亚全集》,在东京高等师范学校,他广泛涉猎戏剧、文学与哲学,常在隅田川畔朗诵《哈姆雷特》的独白,他在日本创立了“少年中国学会”,结识了一批志同道合的青年人,一同探讨国家命运与文化革新,他的第一部剧作《咖啡店之一夜》便是在留日期间孕育而成,在那里,中西文化的交汇塑造了他兼容并蓄的艺术观,也使他意识到,中国需要新的戏剧形式,以唤醒沉睡的人民。 回国后,田汉在上海等地积极推动新戏剧运动,1925年,他创办了“南国社”,不仅限于话剧创作,还涵盖文学、绘画、音乐、电影各个方面,成为当时文化界最具活力的文艺团体之一,他的剧作直面现实问题,充满社会批判性,《获虎之夜》《名优之死》《南归》等作品陆续问世,成为新文学运动的重要组成部分,他不仅是剧作家,更是组织者、教育者、改革者,他创办南国艺术学院,亲自执教,培养了大批戏剧人才。 1935年,田汉为电影《风云儿女》创作主题歌词,曲调由聂耳谱写,这首《义勇军进行曲》以“起来!不愿做奴隶的人们!”开篇,不仅成为电影的灵魂,也很快成为全民传唱的抗战号角,它那激昂的旋律和掷地有声的词句,迅速在战火中传播开来,成为无数中国人心中的战歌,抗战期间,他与安娥等文艺工作者辗转桂林、重庆等地,创作大量话剧和歌剧,如《扬子江暴风雨》《卢沟桥》等,持续以文艺方式参与抗战宣传。 然而,田汉的命运并未因功绩而免于风浪,1949年后,他担任戏曲改进局局长,积极参与新中国的文化建设,创作了《关汉卿》《谢瑶环》等剧作,推动传统戏曲革新,但戏剧舞台上的光芒,很快被政治阴影吞噬,1966年,《谢瑶环》被视为影射现实的“有毒作品”,田汉被批判、审查,最终于1966年12月被捕,关押于秦城监狱,化名“李伍”。 年逾花甲的田汉,本已患有糖尿病、心脏病等多种疾病,狱中条件恶劣,医疗缺乏,他在监舍中仍坚持创作,曾用牙膏皮自制“钢笔”,每日写作不辍,他的笔迹因手部浮肿变形,但他仍在剧本中添加批注,“宁鸣而死,不默而生”成了他精神的写照,1968年12月10日,北京下雪,他病情恶化,在转送医院途中去世,终年七十岁,消息被严密封锁,骨灰无人认领,被草草埋葬,他的家人直到1975年才得知死讯,那年,他的母亲早已去世,终其一生未能等回儿子,只留下院门前的身影和百岁老人的盼望。 田汉的情感世界同样复杂,他一生四段婚姻,每段皆投入真情,却又常处理失当,第一任妻子易漱瑜是表妹,早逝后,他娶闺蜜黄大琳,婚姻平淡而终,随后林维中远渡重洋与他成婚,却因田汉与安娥的相知相伴而破裂,林最终带着孩子远走台湾,安娥成为田汉最后的伴侣,与他共同走过革命、流亡与牢狱,田汉虽多情,但非薄情,其情感纠葛更多出于性格中“怀旧又向新”的矛盾,造成了人生的诸多遗憾。 文艺之外,田汉也曾卷入政治斗争,1957年,在“百花齐放百家争鸣”氛围下,他曾批评朋友吴祖光,事后深感愧疚,多次在文章中表达反思,他曾向宗白华忏悔,自己在斗争中参与过不该参与的事,他不是铁血的斗士,而是一个带着文人思维参与时代洪流的人,他的悔与愧,正是那个年代知识分子普遍的精神状态。 田汉去世后,他的作品一度被封杀,名字几乎从文艺史中抹去,直到1978年才获得平反,翌年举行追悼会,文艺界人士悉数到场,因无遗照,新华社从集体合影中裁切出一张他模糊的面庞,作为遗像悬于人民大会堂,他的部分遗物被收录入国家博物馆、革命历史博物馆等机构,其中包括那支曾用于创作《义勇军进行曲》的“金星”牌金笔,而他的剧作《关汉卿》《谢瑶环》等也陆续重登舞台。 1982年,《义勇军进行曲》被正式写入宪法,成为中华人民共和国国歌,从此,每一次国民齐声高唱那激昂旋律时,都在无声地纪念着这位词作者,他的名字被重新镌刻在民族记忆之中,他的精神穿越时代的风沙,成为一束不灭的光。