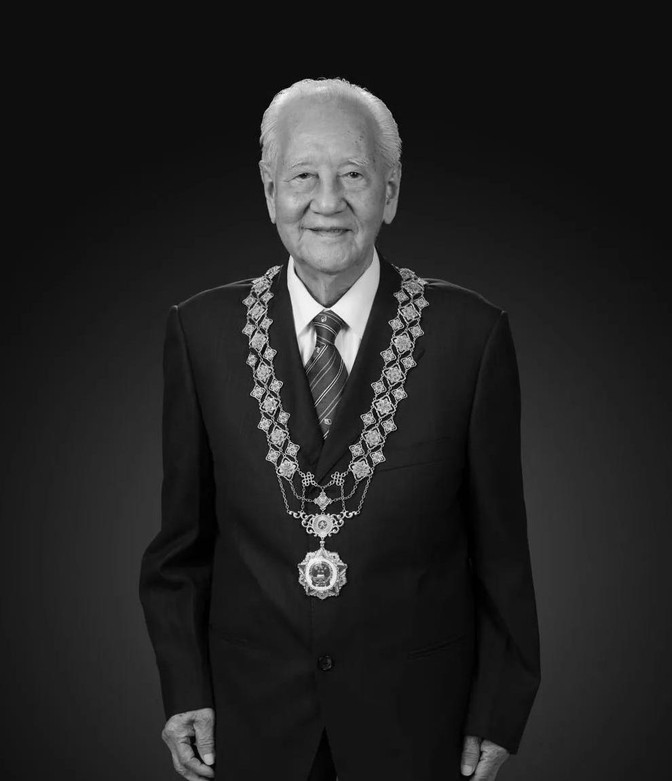

1958年,34的他接到通知去北京开会,一走就是30年,他说:“我的一生是属于潜艇,属于国家的。”他就是中国核潜艇之父黄旭华。

1964年10月,中国第一颗原子弹试爆成功,标志着国家在战略武器领域取得关键突破。紧接着的五个月后,核潜艇的研发被正式提上日程,作为水下战略力量的重要组成部分,它承载着新的技术梦想。那年,核潜艇总体设计研究所设于辽宁葫芦岛,黄旭华进入了人生中最特殊的一段旅程。 黄旭华所在的团队没有现成的资料可依赖,也没有可以照搬的图纸或模型。他们采取边设计边施工的方式,摸索前行。与他共事的施祖培回忆,当时的工作条件极其简陋,经常是两餐只有馒头,加班成了常态。在这种环境下,团队流传一句口号:“头拱地、脚朝天,也要把核潜艇搞出来。”虽然艰苦,却没人退缩。 担任总体性能设计的陈源也曾讲到,葫芦岛偏远闭塞,生活条件严苛,但这群科研人员没有动摇。他们心中明白,任务本身代表的是国家利益,是技术自主的必经之路。缺乏现代化设备,他们就用算盘、计算尺反复推演关键参数;缺乏专业仪器,他们甚至靠磅秤称量关键部件的重量来保证艇体稳定。团队以最原始的工具推进最复杂的工程,一点点摸索前行,用实际行动填补理论与现实之间的空白。 1987年,《文汇月刊》刊登一篇长文,记录黄旭华的隐秘人生。他将刊物寄给老家的母亲,母亲戴上老花镜,一遍遍地阅读,才终于明白儿子三十年未归的真正原因。文章让她泪流不止,但也让她感到宽慰。黄旭华则对母亲说:“对国家的忠,就是对父母最大的孝。”这句话,道出了他所有选择的根本所在。

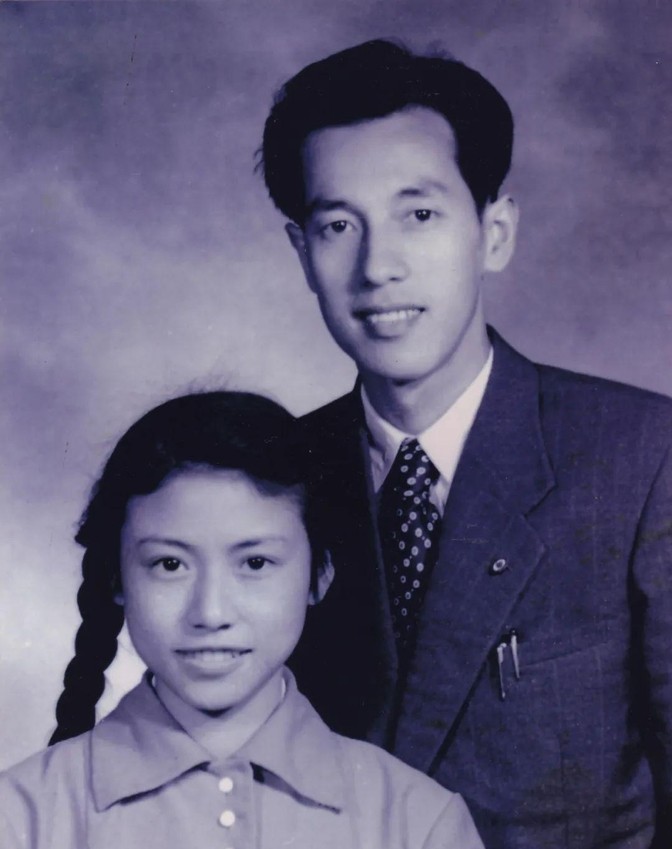

黄旭华求学之时,正值全国抗战烽火遍地。日军的炮火无情地轰炸着他的家乡,满目疮痍,一片废墟。年少的黄旭华在战火纷飞中完成了学业,亲眼目睹了国家的积贫积弱。触目惊心的现实让他下定决心,要用自己的智慧和双手去改变祖国的命运。 他毅然放弃了儿时的医者梦想,转而投身工程领域,立志以科学知识救中国于水火。1945年,怀揣着这个远大理想,黄旭华考入国立交通大学造船工程系。在校期间,他刻苦钻研,成绩优异,很快脱颖而出。 20世纪50年代末,一个神秘的召唤,改变了黄旭华的人生轨迹。由于他出色的政治素质和精湛的专业技能,黄旭华被秘密召至北京,投身于核潜艇的研制工作。这一去,就是整整30年。他说:“我的一生是属于潜艇,属于国家的。” 从此,黄旭华的生活与外界隔绝。为了保守国家机密,黄旭华还没来得及与亲人道别,就被原地留下,开启了隐姓埋名的研究生涯。他与妻子李世英几乎与家人断绝了联系,父母和兄弟姐妹只知道他在北京工作,却不知道具体在哪个单位、从事什么工作。面对家人的询问,黄旭华和妻子总是闭口不谈,避而不答。 在那段艰难的岁月里,黄旭华常年奔波在祖国各地,他要在茫茫大海中进行深潜试验。30年间,他始终与家里保持着音讯全无的状态。即使是父亲和最疼爱他的二哥先后去世,黄旭华也没能回家奔丧。妻子李世英虽然调到了他的身边,但两人仍是聚少离多,以至于李世英戏称丈夫是"家里的客人"。

深潜试验的艇体并未使用任何进口零件,全部部件均为国产,设计和制造过程均由中国科研人员独立完成。黄旭华对此非常清楚,他始终将潜艇安全放在第一位,但也意识到没有哪一项实验可以实现“绝对安全”。在决定亲自下水时,他坦言,为的是稳定艇上成员的情绪,更是为了在关键节点传递信心。 潜艇缓慢下潜,每下降一米,压力都在持续增长。当艇体逐步逼近极限深度时,船体传来“咔嗒”的响声,那是海水高压下对结构的压迫信号。黄旭华没有表现出慌乱,他盯紧各项数据,在确认系统稳定后,果断下达继续下潜的指令,直至成功打破既有纪录。 这一时刻,艇上沸腾。全体科研人员见证了一个前所未有的新纪录,也见证了中国核潜艇耐压能力和系统稳定性的全面提升。黄旭华在测试完成后,脱口赋诗一句:“花甲痴翁,志探龙宫。惊涛骇浪,乐在其中。”这是一次科学意义上的突破,也是一位老工程师对理想坚守的写照。 多年来,黄旭华坚持的理念始终如一:关键的核心技术,不能依赖购买,也不能靠引进,只能靠自己的力量研发。在他看来,技术自主不仅是一项能力,更是一条必须走的路。面对世界科技格局的封锁与竞争,他选择了最艰难也是最可靠的路径。 在功成名就之后,黄旭华并未将个人成就作为资本,而是选择将自己所获奖金全部捐出。2021年,他设立“黄旭华科技创新奖励基金”,金额达1100万元,专门用于支持青年科技人才的发展。同时,他也多次回到家乡,投身教育事业。对母校汕头聿怀中学,他曾承诺:“母校需要,我一定来。”这些举动不仅延续了他的科研精神,也彰显了他对后辈的关心和对教育的重视。