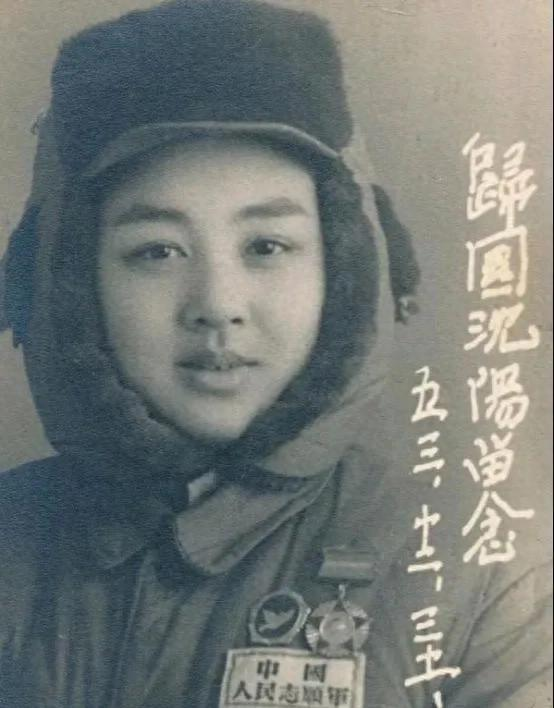

1953年,一名女志愿军战士回国,她在沈阳换乘的间隙,走进了一家照相馆,在这张照片中,她留下了自己年轻而清秀的容颜,那双浓眉大眼,如同清澈的湖水,闪烁着坚定的光芒。她的胸前,挂着两枚奖章,那是她为抗美援朝战争付出的荣誉。

那年深冬,沈阳火车站旁的照相馆里寒气弥漫。19岁的唐月瑛端坐在镜头前,洗得发白的军装领口别着红星,胸前两枚勋章冷硬如铁。

一枚朝鲜军功章,一枚"文艺工作模范"奖章。她紧抿嘴唇望向镜头,眼底沉淀着不属于这个年纪的沉静。

就在八个月前,这个上海越剧名伶的弟子还在朝鲜五层矿洞深处,借着战士们手电筒的光柱唱《梁祝》,此刻快门声响,定格了一个文艺战士从炮火中归来的模样。

唐月瑛是上海越剧院资深演员,以饰演 《红楼梦》中王熙凤 一角闻名。

她出身越剧世家,师承徐玉兰 ,以细腻的表演风格和独特的舞台魅力成为该角色的经典诠释者之一。

唐月瑛早年以越剧演员身份活跃于舞台,后于1953年响应号召参与抗美援朝慰问演出,在朝鲜战场坚守8个月,展现了家国情怀。

晚年致力于徐派艺术传承,培养了众多越剧新秀。

话说在1952年寒冬,玉兰剧团正在上海连演爆满的《西厢记》。

18岁的唐月瑛作为徐玉兰大弟子,本可留在聚光灯下享受喝彩,却毅然随剧团集体参军,加入总政文工团越剧队。

当装满戏服道具的四辆卡车驶过鸭绿江,炮弹的轰鸣瞬间取代了丝竹管弦。

司机厉声告诫,遇敌机轰炸也不能跳车!一辆车停下,整条运输线都会成为靶子。

在朝鲜战场,她们栖身的矿洞终日滴着阴冷水珠。

舞台设在洞底第五层,泥土堆起的高台便是戏场。

零下四十度的严寒中,油彩刚涂上脸就冻成冰壳,唱词出口化作白雾。

最惊险的一次演出中途断电,漆黑中突然亮起数十道手电光柱,战士们自发照亮舞台,让《梁祝》的旋律继续流淌在硝烟里。

慰问演出远非风花雪月。

敌机轰炸时常突袭,一次剧团刚撤离,原演出地瞬间被炸成焦土。

唐月瑛目睹废墟反而更坚定,只要战士们在,歌声就不能停!

在物资匮乏到极致时,炒面就雪水是家常便饭。

女演员们面临生理期困境,老团员默默拆开棉袄,掏出保暖的棉花递给她。

那带着体温的棉絮,成为冰天雪地里最灼热的温暖。

之后的她将江南越剧揉进战地烽烟,即兴编唱新词,弟兄们守在高地上,寒风里头把枪扛,咱把家乡戏来唱,等着你们早还乡!

有个山东籍小战士常蹲在后台看她化妆,笑着说曲调像他娘哼的歌。

几个月后,少年牺牲在反击战中的消息传来,当夜唐月瑛面壁轻唱《祥林嫂》,唱腔里多了哽咽的颤音。

1953年4月,剧团完成八个月慰问演出荣归。

总政治部颁发嘉奖令时,唐月瑛抚摸着喉间嘶哑的肿痛,那是连续五场演出后失声的印记。

当归国列车在沈阳暂停,她走进照相馆留下这张著名的肖像。

摄影师让她微笑,她却摇头。

那两枚奖章贴着心跳一,枚铭记矿洞里的手电光海,一枚镌刻着山东小战士永远缺席的约定。

回国后的唐月瑛重返舞台,却不再是战前的伶人。

1957年排演《红楼梦》时,导演要求演员精读原著。

她扮演的王熙凤泼辣狠戾中暗藏悲凉,舞台首演震动上海。

有同行说她"笑得不像凤姐",她彻夜研读曹雪芹原作至忘食,战场教会她,真正的艺术要剖开人性深渊。

2019年,85岁的她在纪录片中回忆晋京演出盛况,眼神仍如当年般锐利。

当被问及朝鲜经历,她只轻抚珍藏的军功章,比起长津湖的冰雕连,我们不过唱了几场戏。

2020年,那枚"抗美援朝70周年纪念章"别上她衣襟时,无数冻僵在战场的年轻面容穿越时光,与勋章一同闪光。

2021年10月22日,87岁的唐月瑛安然离世。遗物中最珍重的是三样,泛黄的军装照、缀满补丁的戏服、两枚依旧冷硬的勋章。

矿洞手电照亮的何止戏台,更是黑暗年代不灭的精神之光。

当《红楼梦》的锣鼓响彻长安大戏院,没人注意到老艺术家总在侧幕凝望观众席,那里曾有无数年轻战士举着手电筒,为她照亮过一个民族最寒冷的冬夜。

直至现在依旧清晰记得在那个炮火连天的冰天雪地中,她用她的歌声嗓音,和一群人用热血暖热的冬天。