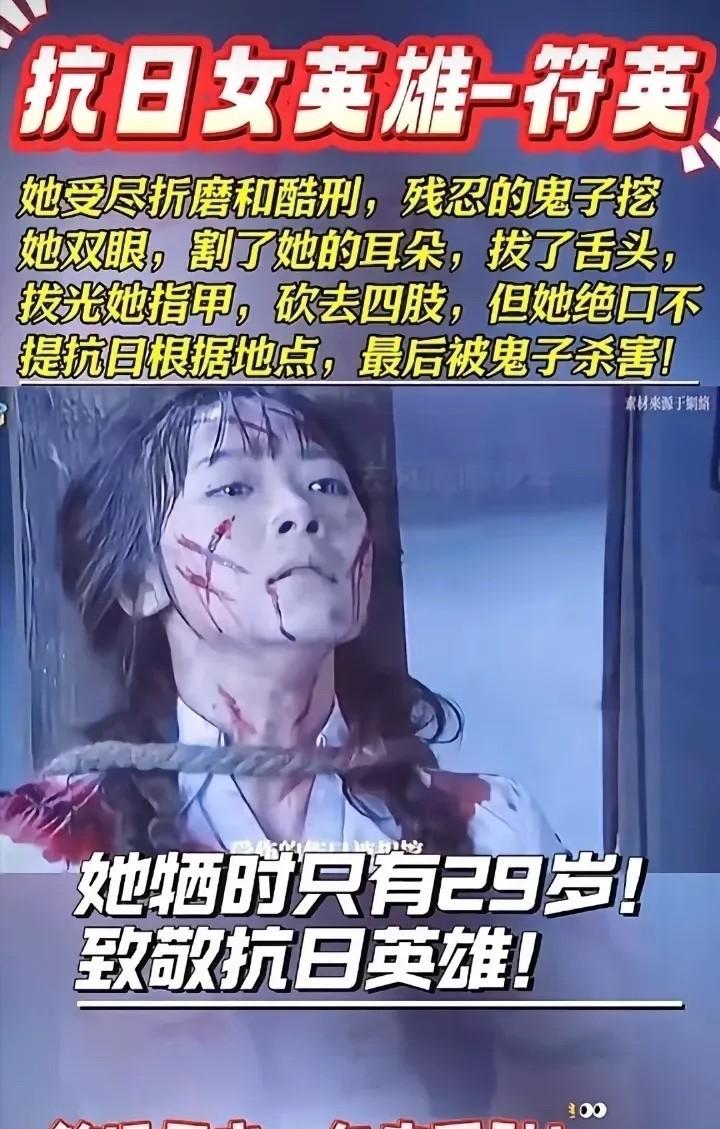

“扒掉她的衣服!看她还撑多久!”日军大尉一声狞笑,符英的外衣被粗暴撕开。冰冷的空气瞬间裹住她布满伤痕的身体。 隔壁刑室,苏爱梅的惨叫被堵在喉咙深处,变成嘶哑的呜咽,她的舌头早已被铁钳夹伤,几乎无法出声,青木政次正将竹签一根根钉进她的手指。1943年,海南岛万宁的日军据点深处,这两位为山上游击队筹集粮食的女战士符英和苏爱梅,深陷魔窟。 符英不是普通农妇。16岁参加革命,19岁入党,29岁牺牲前已和日军周旋了整整四年。那天她和苏爱梅背着粮袋下山,密林里突然窜出几十个日本兵。子弹贴着头皮飞过,她们被按进泥地里时,还死死护住怀里的糙米——那是山上游击队员三天的口粮。 审讯持续了三天三夜,铁丝穿透脚趾,人被倒吊在火堆上,头发烧焦的气味弥漫整个刑房。竹签扎进指甲缝,苏爱梅的左手皮开肉绽,白骨森然可见。 烧红的烙铁摁在胸口,符英一次次昏死过去,又一次次被刺骨的盐水泼醒。 “共产党在哪?粮食藏哪了?”日军大尉的吼叫震耳欲聋。回应他的,只有带着血沫的口水,狠狠啐在他锃亮的皮靴上。 符英和苏爱梅的遭遇,仅仅是海南岛女性苦难的缩影。在日军铁蹄蹂躏海南的六年里,陵水县第一个慰安所设立当天,门外等候施暴的日本兵就挤塌了围栏。 保亭县加茂河畔,在河边洗衣的妇女稍有不从,便被日军的刺刀无情挑进湍急的水流。 19岁的符桂英被强行拖进炮楼,她的丈夫被铁丝网拦在外面,只能听着里面的哭嚎心如刀绞。四名日军轮番凌辱她后,白天逼她挑水做饭,夜晚继续沦为“慰安妇”。 反复的摧残下,她永远失去了生育能力,这在当时是极为普遍且无法挽回的身心重创。 “苦命符桂英,没丈夫没儿女,都是日本人造的孽啊!”年过九旬的她蜷缩在破败的屋子里,枯瘦的手紧紧攥着几张早已发黄发霉的粮票,那是她仅有的、来自那个苦难年代的“凭证”。 当海南的女子在人间炼狱中煎熬时,千里之外的南京城,一场关乎历史真相的生死守护也在悄然进行。 1938年1月,15岁的照相馆学徒罗瑾在冲洗日军送来的胶卷时,双手抑制不住地颤抖,画面里全是砍头、强奸、焚尸的恐怖罪证!“这些必须留下来!”他冒着杀头的危险,偷偷加洗了16张照片,精心制作成一本封面画着滴血心脏的相册,藏进自己的床板底下。 三年后,相册意外失踪,急疯了的罗瑾无从知晓,它正躺在毗卢寺的草堆里。18岁的吴旋捡到后,将它塞进一尊佛像的底座深处,每天夜里假装上厕所,都要去悄悄摸一下:“东西还在,心就定了。” 这本浸透少年勇气与智慧的相册,最终成为南京审判日本战犯的关键铁证“京字第一号证据”。1947年,当战犯谷寿夫在法庭上亲眼看到记录自己部队暴行的照片时,心理防线彻底崩溃,当庭瘫软认罪,最终在雨花台被执行枪决。 符英牺牲那天,天空飘着冰冷的雨。日军用刺刀割掉她的双乳,挖出她的双眼,砍断她的四肢,最后剖开她的胸膛。当那颗饱经折磨的心脏停止跳动时,隔壁刑讯室的苏爱梅,用尽最后一丝力气,一头撞死在冰冷的刑柱上。 八十年光阴流转,南京“京字第一号”相册静静地躺在档案馆的恒温柜中,封面上少年罗瑾手绘的那颗滴血的心脏,依旧触目惊心。而在海南,符桂英们的坟头早已荒草丛生,只有山间的风,还记得她们曾经的名字与不屈的魂灵。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 本文部分史实援引自新华社报道《南京大屠杀案“京字第一号证据”发现始末》。