1937年,刘贵福听闻八路军大获全胜后,决定带着4个工友去投奔八路军,没想到,出发当天,跟随的人数竟然增至16人!

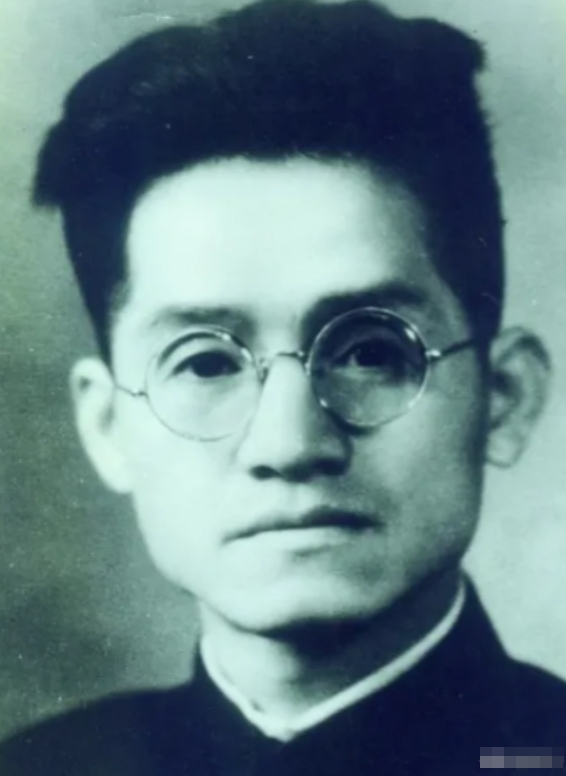

麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1937年7月,太原兵工厂枪械维修工刘贵福带着四名工友准备离厂。走到大门口时,已有十二名技工在等候,他们都想去延安参加八路军。 刘贵福当时34岁,在太原兵工厂已工作13年。他17岁时在张家口冯玉祥部队修械所当学徒,师傅是德国顾问培训出来的技师。刘贵福学会了拆装毛瑟步枪、马克沁机枪等十多种枪械。 到达延安后,刘贵福被分配到八路军总部修械所。第一个月他们修复了47挺捷克式轻机枪,第二个月修好了62支汉阳造步枪。这些武器随即配发给115师和120师。 1938年3月,八路军副总参谋长左权找到刘贵福,要求研制一种新步枪。左权说,日军三八式步枪太长,在山地游击战中不灵活,需要更短更轻的武器。 延安兵工厂设在杨家岭的山洞里,只有两台老式车床和几把锉刀。原材料靠拆卸日军炸毁的铁路钢轨,每根钢轨能制作8到10个枪管。煤炭短缺时,工人们上山砍柴烧炭。 刘贵福带领12名技工开始设计,他们测量了缴获的美国春田步枪、苏联莫辛纳甘步枪和日本三八式步枪,记录了各型号的优缺点。枪管长度定为600毫米,比三八式短275毫米。 关键创新是折叠式刺刀,传统刺刀需要单独携带,容易丢失。刘贵福设计的三棱刺刀平时折叠在枪管下方,战斗时向前弹出并锁定。这个设计获得了专利。 1939年秋天制作出第一批20支样枪,测试时发现枪机闭锁不够可靠,连续射击30发后就会卡壳。刘贵福重新设计了闭锁凸轮,将接触面积增加了40%。 1940年5月,改进后的样枪送到晋察冀军区试用。聂荣臻元帅亲自试射,在150米距离上10发子弹全部命中靶心。战士们反映这枪比三八式轻了1。2公斤,扛着行军不累。 1940年8月1日,朱德总司令视察兵工厂时正式命名这支步枪为“八一式马步枪”。当天下达生产命令,首批订单300支。到1941年底,月产量达到180支。 生产过程充满挑战,枪管需要反复锻打20次才能达到强度要求。没有量具,工人们用手指触摸来判断光滑度。弹簧钢短缺时,他们拆解日军卡车的钢板弹簧。 1942年,日军对延安发动大扫荡。兵工厂转移到南泥湾继续生产。工人们白天藏在山洞里造枪,晚上下山种地。刘贵福的妻子也参加生产,负责装配扳机组件。 1943年的青纱帐战斗中,冀中军区某团使用八一式步枪伏击日军运输队,200米内首轮齐射就击毙日军32人。折叠刺刀在巷战中优势明显。 整个抗战期间,延安兵工厂共生产八一式马步枪8700余支,主要装备八路军主力部队。解放战争时期又生产了改进型号,将产量提高到每月500支。 新中国成立后,刘贵福调任兵器工业部总工程师。他主持设计了56式半自动步枪的部分改进方案。1958年获得国家科技进步二等奖。 1987年,中国人民革命军事博物馆征集八一式马步枪实物。刘贵福捐赠了自己保存的001号样枪和全套设计图纸。这支枪现在陈列在抗战兵器展厅。 刘贵福的孙子刘明现在北京理工大学任教,研究方向是轻武器设计。他办公室里挂着爷爷当年画的设计草图复印件。图纸右下角有铅笔标注:1938年5月12日初稿。 从太原兵工厂的维修工到新中国兵器专家,刘贵福见证了中国军工从仿制到自主研发的历程。八一式马步枪虽然产量不大,却是中国轻武器发展史上的重要里程碑。