初衷是我认可,但是测试办法和严谨度需要提升。重新二刷 DCD 的 36 车辅助驾驶测试后,我似乎看明白了一些。

『保持对辅助驾驶的戒心』

一句话总结,无论是 DCD 还是我们自己,“测评/横评”这件事儿,核心的主旨是告诉所有用户,眼不长时间离路、手不长时间不控、责任是需要自己承担、目前系统边界在哪里、哪些情况需要提前预备。

2024~2025年,为什么我把自己称作为“智能安全博主”,因为在过去的大横评中,我从 0 到 1 搭建了测试办法,背后有车企技术大拿、汽验测试机构、测试中心技术负责人的指导。让我在观看所有内容时候有了一种,行里人看门道的底气。

DCD 联合发布,目的也是为了告诫用户,我刚才说的几个点。但是,问题在于多方的二次传播中,用了排名,用了特定场景化的画面,导致了用户的焦虑情绪。

周末时候,我亲朋好友都说,辅助驾驶?不可信,不要,你看 DCD 测试的,都撞了。还在社交平台上回复:有人只关注第一的位置。

其实这个有点偏离了原意初衷,所以周末从网络端到线下端开始了议论。这是我最不想看到的。

因为辅助驾驶的出现,90%的产品经理和我说过,我们是为了让事故降到最低,我们是为了打造用户 90% 可见场景下的安全,我们是为了解放人类驾驶的疲劳,把垃圾时间给到系统,宝贵时间留给自己。

这一线下讨论开,用户原本建立好的对辅助驾驶的信心和期待,又回到了原点,再进入到重新搭建的开始。

『测试办法推敲的很巧妙』

如果是单车测试,这一定不会有问题,以内测试条件不需要一致恒定。但是到了多车,一切的变量和办法等,显然就应该更严谨。

跟车距离的长远,车速的一致,人为介入的时机,npc 出来的时间和卡点位置,还有应急车道上为何全部占满摄影人员卡住了 eAES 往应急车道变道的空间。

不过我相信这肯定不是故意的,测试的办法对于他们来说肯定不是什么难事儿,也做了这么多期,为何在近期的几期内,仍留有被网友和专业用户质疑的点。

按照我自己的经验,摸底、测试、复盘、负责,每一个场景每一台车,至少超过 5 次在同类场景的测试,为什么仍然要放出带有疑点的画面?

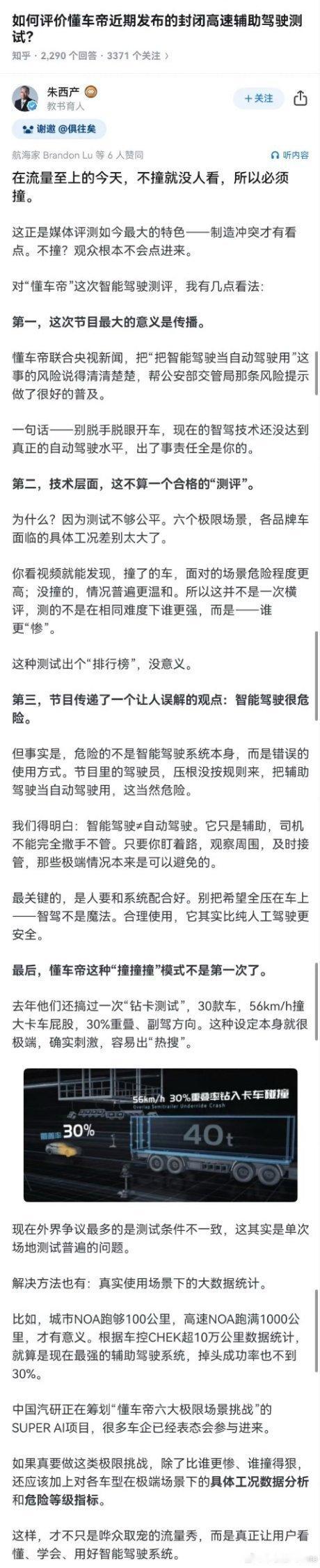

看到(图1)我懂了,节目效果。

『真正的第一,是用户说了算』

谁才是真正的第一,用户是最有权说话的。每周每月,鸿蒙智行、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等等的品牌都会发布自家的避险数据。

每一条可以可以看到真正的用户,他们对可量化数据上的表现是认可的。

所以,测试代表的是测试,在真实环境中,用户遇到的不一定是这样极限挑战的场景,也不一定是大货车一定要斜着摆在应急车道靠右的位置等等。可能用户的场景会更加的多元化,数据就是最好的证明。

真正的第一,用户说了算。

『全民辅助驾驶背后的思考』

回到开始的点,辅助驾驶的进程是大趋势,和以往硬件造车不同,硬件造车历经了 100 年的汽车经验告诉工程师们,应该如何在安全上下功夫。

但是,辅助驾驶不同,tsl 开拓了领先者和行业开源,也是辅助驾驶落地量产的鼻祖,对,没有 tsl 可能目前辅助驾驶的发展仍停留在车道保持和需要花高额费用换取。

咱们自研的产品,的确仍存在很多的问题,但是这些问题应该被正确的引导和正确的理解被用户接受。开篇说的很明白,眼不离路,手不离控。

2023年到2024年,我一直强调的是,要关注安全下限,结合车企发布的安全数据,正确了解辅助驾驶的边界。在什么情况下使用,在什么情况下预备接管,在什么情况下真的不能用。

今年 L3 技术会比我们预计的来得更快,L3 更应该去关注的是,通过自动化和智能化帮助驾驶者避险,帮助驾驶者避免驾驶失控的危险,帮助驾驶者在危险发生后的一系列自动操作。

同时,辅助驾驶保险也应该得到用户的关注,甚至绑定。让用户在使用辅助驾驶时候,更加清晰了解边界和责任。

最后:辅助驾驶仍有很长的路,当前阶段的用户说了算的第一,第一目前还是那个第一。但使用辅助驾驶,仍需要驾驶者多方位学习和理解,进入安全出行的下一智能化阶段。