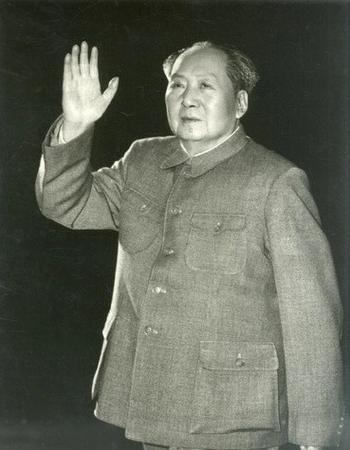

1974年,毛主席打了自己人生的最后一战,81岁高龄仍抱病指挥,给中国换来了数十年的和平。 1974年1月,南海传来一阵阵炮声,这场海战改变了南海的力量格局,至今仍被军史研究者反复提及,当时的交战双方实力悬殊明显,结果却出人意料。 事情要从1973年说起,南越政府宣布将西沙群岛纳入其版图,并派遣海军在相关海域巡逻,1974年1月初,南越海军4艘军舰驶入西沙海域,其中包括排水量超过2000吨的“陈庆瑜”号和“陈平重”号驱逐舰。 中国南海舰队当时的主力舰艇规模相对较小,参战的6艘舰艇中,最大的271号猎潜艇排水量约370吨,其余多为扫雷艇和护卫艇,从纸面数据看,双方火力配置差距不小。 1月19日清晨6时许,双方在永乐群岛海域遭遇,中方舰艇采用了近距离作战策略,其中274号艇成功接近到距离敌舰约400米的位置开火,这个距离确实影响了大口径舰炮的发挥,因为最小射击仰角限制了其有效性。 海战持续了约40分钟,据当时的作战记录,南越“怒涛”号护航舰在交火中受创,舰体多处中弹。最终南越舰队撤离战场,中方收复了珊瑚岛、甘泉岛和金银岛。 这次海战的背景值得细说,当时正值中美关系缓和期,1972年尼克松访华刚结束不久,美国对南越政府在南海的行动采取了相对克制的态度,没有直接军事介入。 中方舰艇确实利用了小舰艇机动性强的特点,但更重要的是参战官兵的训练水平和作战意志发挥了关键作用,据参战老兵回忆,当时的射击训练非常严格,命中率普遍较高。 海战结束后中国开始在西沙群岛建设基础设施,1975年,永兴岛上建成了第一个气象站,1990年代,机场跑道正式启用,这些建设为后来的南海开发奠定了基础。 有意思的是这场海战也促进了中国海军装备的发展思路调整,此后几年海军开始更加重视中小型舰艇的战术运用,并在训练中加强了近距离作战科目。 西沙群岛的归属在当时就有明确的历史依据,中国政府早在1958年就发表过相关声明,1974年的军事行动可以视为对既有立场的维护。 参与这次海战的官兵平均年龄确实不大,多数在20—30岁之间,他们中很多人后来成为了海军的骨干力量,有些一直服役到1990年代。 1974年西沙海战被认为是现代海战中“以小胜大”的经典案例之一,它证明了在特定条件下,装备劣势可以通过战术优势和人员素质来弥补。 这场海战对南海地缘政治格局的影响一直延续至今,它不仅确立了中国在西沙群岛的实际控制,也为后续的南海政策提供了重要参考。 今天的南海局势虽然更加复杂,但1974年那场海战的经验教训仍然具有参考价值。 信源:毛主席最后一仗:81岁亲自指导西沙群岛保卫战——中国新闻网