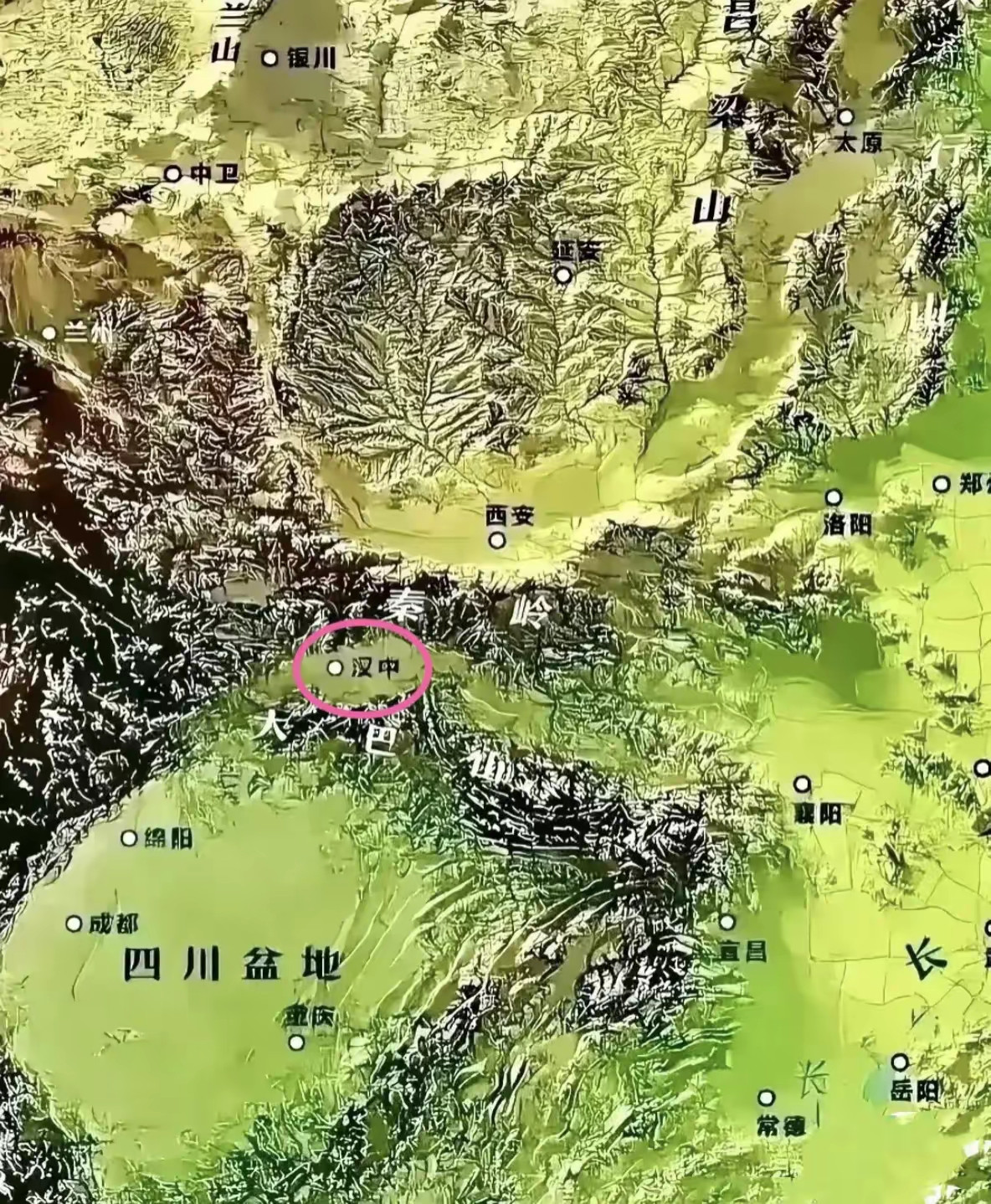

235年,曹魏开国谋士刘晔病重,魏明帝曹睿亲自登门询问: “当初您说朝中有一人日后必定叛乱,不知是谁?”刘晔忙道:“那是臣的老糊涂之言,不可当真。”曹睿闻言面露不悦,没多久就离开了。 235年秋日,洛阳的天空笼罩在一片愁云惨淡中,秋风萧瑟,黄叶飘零。曹魏开国谋士刘晔卧病在床,气息奄奄,命悬一线。 谁还记得,这个躺在床上连话都说不清的老人,曾是曹操倚重的“子房之才”?208年赤壁之战前,刘晔捧着地图闯进军帐,指着江陵说:“孙权必联刘备,我军当先取荆州,断其臂膀。” 曹操虽未全听,却赞他“见事快如闪电”。 后来平定汉中,刘晔又劝曹操趁势攻蜀:“刘备刚得益州,人心未附,此时进兵,蜀地可定。” 可惜曹操犹豫了,等刘备站稳脚跟,曹魏再想取蜀难如登天,曹操晚年常叹:“悔不听子扬(刘晔字)之言。” 到了曹丕时代,刘晔的智谋成了“双刃剑”。有次曹丕想伐吴,满朝大臣都附和,唯独刘晔密奏:“吴新胜,上下同心,不可伐。” 曹丕不听,果然兵败。可等曹丕问他“为何早不说”,他却笑着说:“臣观陛下似有定见,故不敢多言。” 这看似圆滑的话,实则藏着无奈——他深知曹丕好面子,直谏只会招怨,可这“顺意”也让君臣间生了嫌隙,有大臣偷偷说他“见风使舵”。 曹睿继位后,刘晔的处境更难了。他曾跟曹睿说“新城太守孟达有反相”,那时孟达刚从蜀地来降,曹睿正倚重他,只当是刘晔“老眼昏花”。没过两年,孟达果然勾结诸葛亮反了,曹睿平叛后,虽赞刘晔“有先见”,眼神里却多了几分审视。刘晔心里清楚,帝王对谋士的“先见”,既爱其能,又怕其猜透心思,尤其是他这种侍奉过三朝的老臣,说多了是“干涉朝政”,说少了是“不尽心”。 所以当曹睿追问“叛乱之人”时,刘晔哪敢说?他想说的,或许是刚被重用的太尉王凌——此人手握兵权,近来与宗室往来过密,刘晔早看在眼里。可他更明白,曹睿年轻气盛,最忌老臣“指手画脚”,若是说出来,曹睿信了,王凌一族遭殃;不信,反倒会怪他“构陷重臣”,连自己的子孙都可能被牵连。 他咳着嗽,望着帐顶的蛛网,想起曹操当年拍着他后背说“子扬之言,孤必听之”,再看看眼前曹睿不悦的脸色,只能把话咽回去,用“老糊涂”三个字搪塞。 曹睿走后,刘晔的儿子刘陶趴在床边哭:“父亲为何不说?您说的本是实情啊!” 刘晔喘着气,抓着儿子的手:“傻孩子……帝王心术,最忌‘被猜透’。我若说了,陛下要么杀王凌,回头嫌我‘预知太多’;要么留王凌,转头就疑我‘结党’。横竖都是祸,不如不说。” 他这一生,算准了天下大势,算准了敌将心思,却到晚年才真正算透:谋士的智谋,从来都是把双刃剑,能护主,也能伤己。 三天后,刘晔去世。消息传到朝堂,曹睿只是“哦”了一声,继续批阅奏折。直到十年后,王凌果然在淮南起兵叛乱,被司马懿平定,曹睿早已驾崩,继位的曹芳在整理旧档时,看到刘晔当年的密奏草稿,上面赫然写着“王凌狼子野心,久必为乱”,才恍然大悟——那位老臣临终前的“糊涂话”,原是藏着多少不得已的谨慎。 刘晔的一生,像面镜子照出曹魏谋士的宿命。早年因敢言被倚重,晚年因多思遭猜忌,这转变里藏着朝堂的凉薄:帝王需要你献策时,称你“心腹”;怕你窥破心思时,便嫌你“多事”。他到死都没说出口的名字,不是忘了,是看透了——在权力的棋局里,谋士纵有通天智谋,终究只是枚棋子,保得住天下,未必保得住自己。 想想看,若刘晔当年直言,结局会更好吗?或许会,但以曹睿的多疑,他未必能安度晚年;若他从未预言,又对不起“开国谋士”的担当。这种两难,是古往今来多少智者的困局。刘晔选择闭嘴,不是怯懦,是历经三朝后,对权力最清醒的敬畏。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表