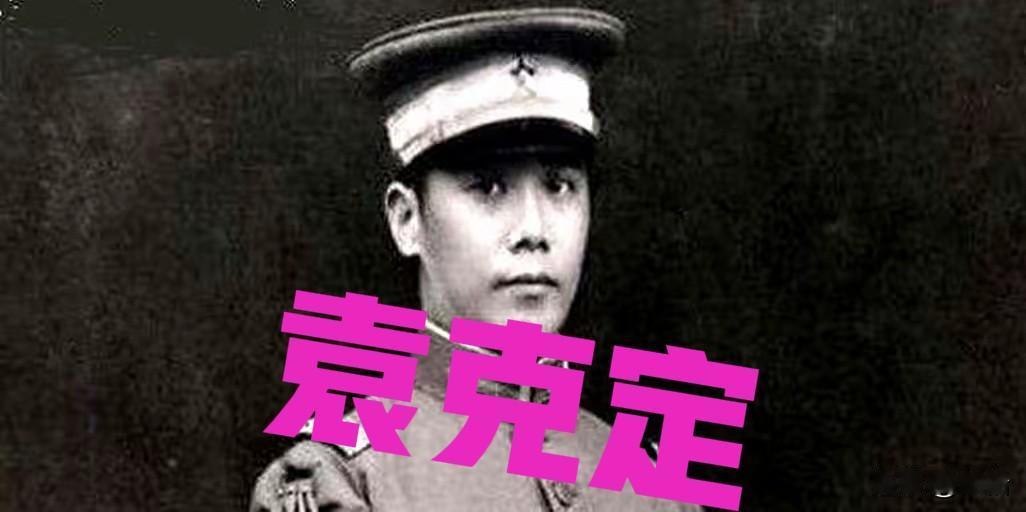

1948年,70岁穷困潦倒的袁克定流落街头,却遇到了曾经的老仆人,仆人每天上街帮他捡来白菜帮子窝头充饥,表弟张伯驹知此情况后大惊失色,要将他接回承泽园。 那会儿的北平城,寒风卷着沙尘,刮在脸上像刀子。袁克定缩在护国寺街的墙根下,身上那件藏青色绸袍早就磨得发亮,袖口烂了个洞,露出枯瘦的手腕。他眯着眼晒太阳,手里攥着根捡来的拐杖,时不时咳嗽两声,痰里带着血丝——谁能想到,这就是当年袁世凯身边呼风唤雨的“大公子”,那个差点成了“皇太子”的人。 老仆人叫焦大,是袁家老宅的看门人,伺候过袁克定三十年。1916年袁世凯称帝失败,袁家树倒猢狲散,焦大回了河北老家种地,去年来北平讨饭,在街头撞见这个佝偻的老头,盯着看了半天才认出:“您是大爷?” 袁克定愣了愣,浑浊的眼睛里滚出泪来,嘴哆嗦着说不出话。焦大没多说,第二天一早就提着半袋白菜帮子和两个冻硬的窝头过来,蹲在他身边说:“大爷,我没啥本事,这点吃食还能找来。” 其实焦大自己也在贫民窟住,每天天不亮就去菜市场捡人家扔的菜叶子,攒下稍微好点的,全给了袁克定。 袁克定的风光日子,早被那场“称帝梦”碾碎了。1915年,他为了让老爹称帝,自己好当“太子”,伪造《顺天时报》,天天登“万民拥戴”的假新闻,还拉着杨度等“筹安会”成员到处游说。那会儿他住的锡拉胡同公馆,光佣人就有四十多个,吃饭要摆“满汉全席”,出门坐八抬大轿,连鞋底都绣着金线。 可袁世凯一死,他就成了众矢之的,北洋军阀骂他“祸国殃民”,老百姓戳他脊梁骨,手里的家产被各路军阀抢的抢、骗的骗,没几年就败光了。 张伯驹是在琉璃厂收字画时听说这事的。那天他刚买下一幅董其昌的山水,掌柜的叹着气说:“前儿见着袁大公子了,在街头跟叫花子抢窝头。” 张伯驹手里的画卷“啪”地掉在桌上,他跟袁克定是表兄弟,小时候常一起在袁府放风筝,知道这位表哥虽然荒唐,却也不是全然冷血——当年张伯驹家道中落,还是袁克定偷偷塞给他二百块大洋,让他去学戏。 赶到护国寺街时,张伯驹正好撞见焦大给袁克定递窝头。袁克定正费力地啃着,窝头太干,噎得他直翻白眼,焦大赶紧递过一碗浑浊的水。张伯驹鼻子一酸,走过去喊了声“大哥”。袁克定抬头看见他,脸“腾”地红了,想站起来,腿却软得直打晃,最后叹着气说:“丢人了,让你见笑。” 接回承泽园的那天,张伯驹让人给袁克定剃了头、换了身干净棉衣。袁克定坐在廊下,看着院子里的石榴树,突然跟张伯驹说:“那年我爹要称帝,我要是拦着点,是不是就不会这样?” 张伯驹没接话,他知道,这位表哥心里的悔,比身上的病还重——当年若不是袁克定一力撺掇,袁世凯未必会迈出那步,袁家也未必会落得如此下场。 在承泽园的日子,袁克定话不多,每天就坐在窗前看史书,看累了就跟焦大说说话。焦大总念叨:“大爷以前对我们不差,冬天给我们做棉鞋,家里佣人谁病了,都请大夫来看。” 张伯驹听了,心里更不是滋味——一个曾被权力迷了眼的人,落难时守着他的,竟是当年被他视作“下人”的老仆,这世道的冷暖,实在讽刺。 1955年袁克定去世时,床头还放着本翻烂的《资治通鉴》,夹着张泛黄的照片,是他年轻时和袁世凯在洹上村的合影。张伯驹给他料理后事,焦大哭得老泪纵横:“大爷这辈子,值过也亏过。” 这话或许是对的——他曾站在权力的顶峰,却因一念之差跌进深渊;他曾被千夫所指,却在落魄时得了旧人相助。 袁克定的一生,像面镜子照出权力的虚妄。当年他为“太子”之位费尽心机,到头来连口热饭都吃不上;反倒是那些被他忽略的人情,在最落魄时成了救命稻草。这世上最靠不住的是虚名,最磨不掉的是人心——老仆人的白菜帮子,表弟的承泽园,或许比当年那顶没戴稳的“太子冠”,更能让人体会什么是真正的“活着”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。