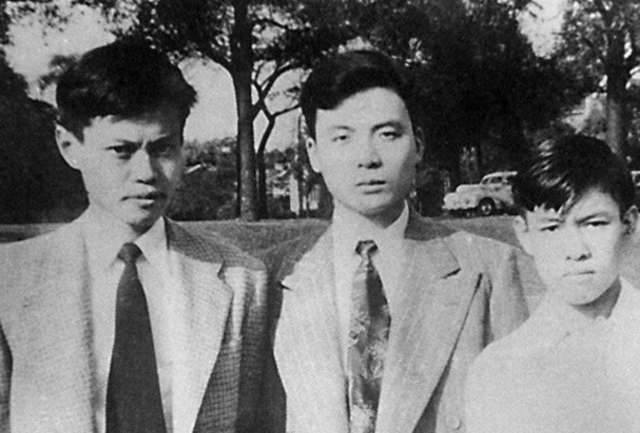

1986年,杨振宁特地从美国赶回,看望身患癌症晚期的邓稼先。在谈话中,他问道:“你成功研制出原子弹和氢弹,国家给你多少奖金?” 杨振宁和邓稼先的交情从童年开始算起,两人出生在安徽,家族背景相似,父亲都是清华大学教授,住的地方也挨着。从小,杨振宁比邓稼先大两岁,两人像兄弟一样玩耍。1930年代,他们先后进北京崇德中学,杨振宁高两级,但课余时间总黏在一起。抗日战争爆发,杨家先南下昆明,杨振宁进西南联合大学物理系。邓稼先晚点到,也进了同一系,两人又聚头,继续交流物理知识。战后,杨振宁去美国深造,拿下诺贝尔奖,邓稼先回国投身核研究。这段友情跨越半个世纪,从校园到异国,从和平到国防。 邓稼先回国后,先在中国科学院工作,专攻原子核理论。1958年,国家决定自力更生搞原子弹,他被选中领衔项目。从那起,他隐姓埋名28年,离开妻儿,扎根西北基地。条件苦,设备简陋,没外援,全靠团队咬牙坚持。1964年,第一颗原子弹爆炸成功,1967年氢弹也成了。中国核力量从无到有,速度惊人,邓稼先功劳最大。但他从不张扬,奖金总共就20元,原子弹10元,氢弹10元,国家总奖1万元,分给上千人,按贡献分档,他拿最高那档。 杨振宁留在美国,但一直关心祖国。1971年,他首次回国,就点名见邓稼先。两人重逢,聊得热乎,但邓稼先对工作保密到底。后来,杨振宁多次来华,总找时间见面。1986年,邓稼先癌症晚期,杨振宁得知后立刻飞回。病床边,杨振宁问起奖金的事,邓稼先妻子许鹿希解释了实情:原子弹10元,氢弹10元。这数字让杨振宁感慨万千,反映出邓稼先的无私奉献。那年,国家总奖金1万元,参与者上千,按3元、5元、10元标准发,邓稼先作为核心拿10元档。 这个奖金故事不是笑话,而是真实写照。邓稼先从1958年起,就断了公开生活,家人都不知他干啥。基地在青海戈壁,风沙大,辐射高,他亲自上阵检查爆炸现场。一次氢弹试验出问题,他冲进辐射区捡碎片,拦住别人靠近。那暴露直接影响健康,导致晚年癌症。杨振宁问奖金时,正值邓稼先生命尽头,两人回忆过去,杨振宁带来鲜花和关切。邓稼先知道自己时日无多,但对贡献从不后悔。 邓稼先的贡献不止两弹成功,还包括后续核试验。他领导32次试验,亲自指挥15次,推动中国国防自立。奖金虽少,但象征国家认可。杨振宁后来在回忆中说,这事让他泪流满面,体会到中国科学家自力更生的精神。邓稼先妻子许鹿希一直支持他,独自带孩子,等他偶尔回家。两人婚姻稳固,儿女也成才。 1986年7月,邓稼先逝世,享年62岁。一个月前,国家公布他事迹,《解放军报》头版报道,称他两弹元勋。他领全国劳动模范奖时,说这是集体成果,自己只做小部分。杨振宁发唁电,赞他忠诚正直,无私贡献。次年,杨振宁回国,到八宝山公墓祭奠,陪同的有邓稼先姐姐和妻子。三人缅怀时,杨振宁鞠躬默哀。 这个故事接地气,就跟咱们普通人聊天似的。邓稼先不是高高在上的英雄,他从小玩弹珠,长大搞科研,奖金就20元,却换来国家安全。杨振宁问那问题时,恐怕也没想到答案这么朴实。两人友情简单真挚,从清华园到医院床,跨越时空。邓稼先选择回国,杨振宁留在海外,但都为科学尽力。奖金虽少,价值巨大,体现了那代人的奉献精神。