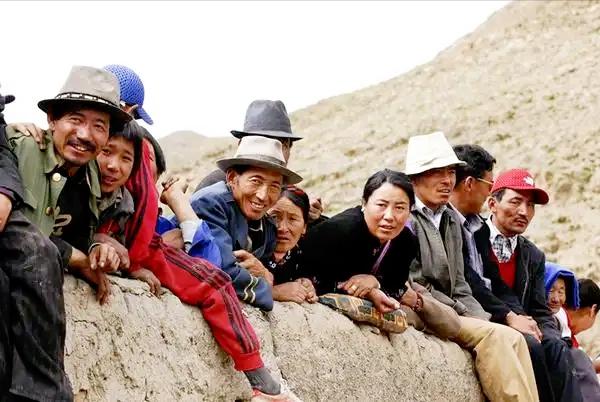

为什么西藏人很少出来打工? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 西藏总人口才三百多万,摊在120万平方公里的土地上,地广人稀,人少,竞争就小。不用像内地某些地方那样,为了抢个饭碗挤破头。这话听起来简单,背后藏着高原人独有的生存密码。 一位叫次仁的牧民,家在日喀则江孜县。去年有内地劳务公司来招工,开出的工资比他在家放牧高不少。次仁琢磨了几天,还是摇头拒绝了。 老板急了:“出去干几年,回来盖大房子不好吗?”次仁指着远处成群的牦牛笑了:“我守着这些‘活银行’,房子去年就用卖牛的钱翻新了。” 他给大家算了一笔账:家里两百多头牦牛,光是卖酥油、奶渣和成年牛,一年稳稳当当二十多万。这还不算他妻子夏天上山挖虫草的收入,两个多月,顶得上在电子厂干大半年。 次仁说的“活银行”,正是西藏人扎根故土的底气。春夏之交,海拔5000米的雪线上,你能看到弯腰寻找虫草的牧民。 指甲盖大小的虫草,一根能卖几十块。手脚麻利的,一季下来收入好几万。到了夏秋,森林里凌晨三四点就晃动着头灯,那是采松茸的队伍。 新鲜的松茸按品相论价,一斤几百到上千不等。还有藏红花、羊肚菌……这些山珍在市场上抢破了头。 更别说畜牧业这根“铁杆庄稼”,西藏农牧民人均拥有十几头牛羊,规模化养殖户年入几十万不是稀罕事。现在玩法升级了,有人把牦牛奶做成老酸奶、奶糖,甚至搞起直播带货。 拉萨姑娘德吉,把祖传的牦牛酸奶配方做成独立包装,直播间里卖得火爆。去年她不仅换了新车,还带着村里十几户一起干,愣是把一个牧业村变成了网红零食供应链。 光有钱赚还不够,关键是活得踏实,西藏的保障网织得密实。像次仁家,属于建档立卡户,每月有低保。 家里老人看病,报销比例超过90%。两个孩子上学,学费全免还有伙食补贴。他常说:“只要肯动手,在西藏饿不着冻不着。”这种安全感,让很多人没了背井离乡的冲动。 过去不是没人试过走出去,早些年,有劳务公司组织藏族青年去广东、福建的工厂。结果呢?不少人待不到半年就跑回来了。问原因,答案出奇一致:想家,吃不惯,喘不上气。 高原生活惯了的人,到了低海拔地区常出现“醉氧”反应,头晕、乏力、胸闷。饮食更是大问题,几天吃不到糌粑、酥油茶,浑身提不起劲。生理上的不适应,加上对家乡的眷恋,让“外出打工”这条路显得格外艰难。 这几年西藏旅游火得发烫,又给当地人打开了新财路。林芝的扎西,以前放牧为生。看到来鲁朗旅游的人越来越多,他把自家石屋改造成民宿。旺季时,一间房一晚上千元还得提前半个月订。 他还兼职当向导,带游客徒步、转山,讲雪山湖泊的故事。收入比过去翻了几番。游客羡慕他“躺着赚钱”,扎西听了直摆手:“你们只看到我收钱,没见我凌晨四点起来给客人备早餐,没见我冬天冒雪修整屋顶。” 高原上的钱,从来不是躺着就能赚的。挖虫草要爬冰卧雪,指甲缝里全是泥;采松茸得摸黑进原始森林,提防着野兽;放牧更是一年四季风里来雨里去。 但西藏人把这叫做“靠山吃山的智慧”。他们把家乡的资源,转化成了实实在在的金饭碗。 当城里人挤着早高峰地铁,熬夜加班改方案时,高原上的人正守着自家的牛羊,卖着山货,日子过得踏实又自在。 你说这是封闭?他们觉得这是清醒。次仁有句话很实在:“钱嘛,够用就好。守着祖辈的牧场,看着孩子在山坡上跑,晚上喝碗热乎的酥油茶,神仙日子不过如此。” 这种选择背后,是对生活本质的深刻理解。不是所有的人生追求,都要用背井离乡和拼命加班来定义。 在离天空最近的地方,西藏人用勤劳和智慧,找到了属于自己的生存之道。外人看着新鲜,本地人却觉得天经地义,守着金山银山,何必远走他乡? 信息来源: 西藏自治区统计局《西藏统计年鉴》 西藏自治区人民政府官网《西藏农牧民转移就业政策解读》