1979年,中央会议讨论出兵越南问题,会上,各将领态度有所不同,其中,叶剑英元帅和粟裕大将就反对出兵,但谁也没想到,陈云接下来的一番话,直接让邓公下定了出兵决心。

1979年,刚把美国人赶跑,越南的自信心可以说是爆棚了。仗着苏联在背后撑腰,拿着我们当年援助的武器,就开始在中越边境搞事情,驱赶华侨,侵占我们的领土,越来越放肆。

这口气,咱们能咽下去吗?

换谁都咽不下。但问题是,打仗不是吵架,不是说干就干的。这背后牵扯的东西太多了。当时中央专门开了个会,讨论的就是这个事。气氛,可想而知,非常凝重。

会上,不少将领都义愤填膺,主张必须打,要把越南这个“白眼狼”打疼、打老实。但也有两位重量级人物,提出了不同的看法。

一位是叶剑英元帅。叶帅久经沙场,什么大风大浪没见过?他考虑问题,向来是从全局出发。他的担忧很简单,也很致命:我们北边,还盘着一头“北极熊”——苏联。中苏关系那时候已经降到冰点,边境上陈兵百万,虎视眈眈。如果我们把主力部队调到南方去打印越,万一苏联从背后捅一刀,那后果不堪设想。这可是两线作战的险境,兵家大忌。

另一位,就是被军迷们奉为“战神”的粟裕大将。粟裕打了一辈子仗,尤其擅长组织大兵团作战。但他当时也反对立即出兵。他的理由,比叶帅更偏向于军事层面,也更具体。

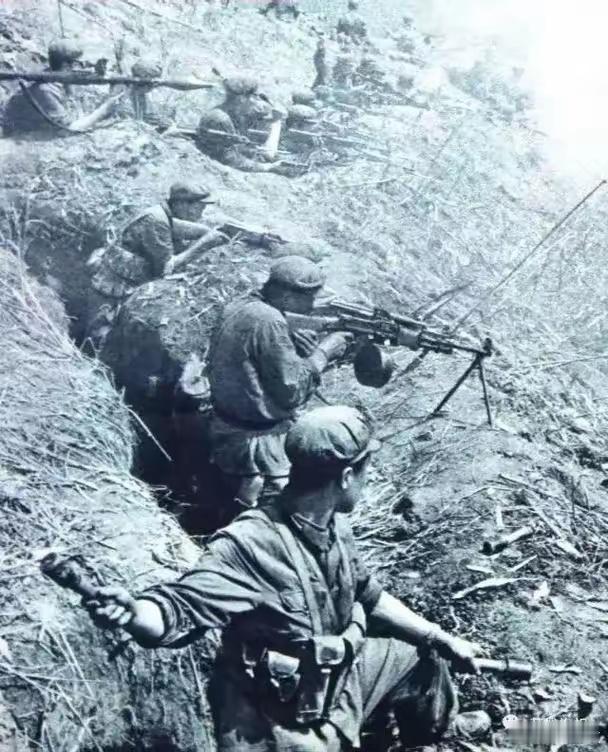

粟裕认为,咱们的军队,有十多年没打过大仗了。自从1962年对印自卫反击战之后,部队的训练,尤其是在那段特殊时期,受到了不小的影响。很多部队的新兵比例很高,战斗力跟巅峰时期没法比。他直言不讳地指出,现在部队里很多干部,连地图都看不明白,这仗怎么打?

而且,越南刚跟美国打了十几年,军队的实战经验非常丰富,熟悉丛林作战。咱们的军队,要去陌生的亚热带山地丛林里,跟一支刚刚打赢胜仗的军队交手,胜算有多少,伤亡会有多大,这都是未知数。粟裕一辈子用兵谨慎,从不打无把握之仗。在他看来,当时出兵的“天时、地利、人和”,我们一个都不占优。

这两位的意见,分量极重。一个是德高望重的元帅,一个是公认的“战神”,他们的担忧绝非杞人忧天。一时间,会议陷入了僵局。拍板的邓小平同志,也陷入了沉思。

这个决心,太难下了。打,有被苏联卷入的风险,有伤亡巨大的可能;不打,南边的气焰会更加嚣张,国家的尊严和领土安全会受到持续的挑衅。这就像一个天平,两边的砝码都沉甸甸的,压得人喘不过气。

就在这个关键时刻,一个平时不太管军事,一心扑在经济建设上的人站了出来。他就是陈云。

他没有长篇大论,只讲了三点核心意思。

第一,他明确了这场战争的性质。他说,我们是“自卫反击”。是越南人先动的手,我们是被迫还击,在道义上、在国际法上,我们都站得住脚。这一下子就给行动定了性,师出有名。

第二,他精准地预判了苏联的反应。这正是大家最担心的。陈云分析道:“苏联跟我们接壤的边界那么长,它真要打我们,从哪儿打?它也要考虑。它现在的主要精力在欧洲,在跟美国搞争霸。越南只是它的一颗棋子,为了这颗棋子,它会不会跟我们这个大国全面开战?我看不会。” 他接着说,苏联最大的可能性是观望,是谴责,是援助越南,但绝不会贸然出兵。因为它也怕陷入战争的泥潭,影响它的全球战略。

第三,基于对苏联的判断,他提出了我们应该采取的策略。那就是八个字:速战速D决,绝不恋战。就像大人教训不听话的孩子,冲过去,打几巴掌,让他知道疼,然后马上回来。只要我们行动够快,在苏联还没反应过来之前,就把仗打完,把越南北部的主要军事力量摧毁,然后就撤兵。这样,既达到了教训的目的,也让苏联失去了干预的借口和时机。

邓小平同志听完,紧锁的眉头舒展开了。他当即拍板:“就照陈云同志的意见办!”

后来的事情,大家都知道了。邓小平同志访问美国,巧妙地向世界传递了信息。随即,东西两线数十万大军,以雷霆万钧之势扑向越南。许世友上将在东线大开大合,杨得志上将在西线稳扎稳打。

我军确实在初期因为对地形不熟、战术有些僵化付出了一些不必要的伤亡。比如,有些部队还在用打国内战争时期的穿插战术,结果在复杂的山地丛林里迷了路;还有的部队过于依赖坦克和装甲车,结果在狭窄的山路上被越南人的单兵火箭筒打了伏击。

但这些问题,并不能掩盖许世友将军的功绩。他所在的东线是主战场,承担了最艰巨的攻坚任务。中央下达的“速战速决”命令,本身就意味着要承受更大的伤亡风险来换取时间。许世友坚决执行了这一战略,打出了国威军威。

战争仅仅用了28天,我军就攻克了谅山等一系列重镇,兵锋直指河内。随后,我们宣布惩罚目的已经达到,开始主动后撤。整个过程,干净利落。

而北边的苏联呢?果真如陈云所料,除了在舆论上疯狂谴责,调动了一些部队做做样子,全程“围观”,不敢有任何实质性的军事动作。