在杭州的一间不起眼的空间里,藏着一个庞大的秘密。

走进去,一座精细到极致的“火车站”赫然眼前。

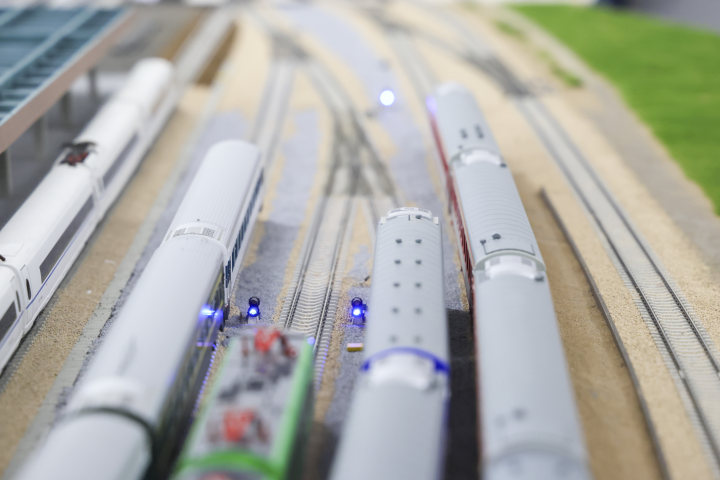

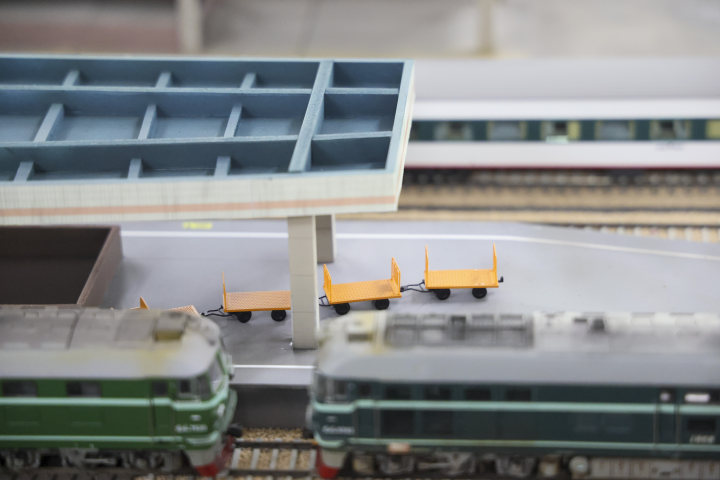

它以1:87的比例,复刻了杭州城站火车站。9个站台、14条轨道、完整的廊桥与候车室,就连站台上的每根柱子都一一还原。

它是一个人花了将近一年的时间,用青春的热爱,慢慢堆砌出来的城市记忆。

我在社交媒体名为“7Rail-七哥的铁道”的账号,初识这位主页自我介绍是“铁道王国梦想家”的王哲。又在杭州滨江一家科技园区,他的工作室里,见到他正在完成的梦想。

“小时候,我爷爷隔三差五推着骑小三轮车的我,去江山火车站看火车。那时候我就被那些‘钢铁巨兽’吸引了。”王哲说。

1994年出生的他,是衢州江山人,家就住铁路边上。绿皮车、蒸汽机车的哐当声成了他童年最深的背景音。

喜欢上火车后,小学他就自己剪纸板做手工火车;到了初中高中,有了零花钱,才开始在网上买点便宜的小车厢收藏。那些火车模型并不跑,就摆在课桌边上。对他来说,不是玩具,是图腾。他说:“它们在课桌上,我就有精神听课。”

大学在嘉兴读的,铁路一样没离开过他的生活。他开玩笑说自己有“铁路强迫症”:走路、骑车、开车,他都尽量选有铁路的地方走。工作后在杭州过江,他会选开车走老彭埠大桥,可以和铁路并排,有时候火车刚好开过,他就感觉特别爽,让自己有一种放松的感觉,“好比这火车哗哗过去了,把我各种烦心事全带走了”。

毕业后他进入了健身行业,后来自己创业,再后来转向商业运营。工作间隙有段时间他几乎没碰火车模型,于是他感觉到,那是一种“没主心骨”的空虚感。

工作之余,他开始自己造沙盘,开始不再满足于只是收藏模型,而是想创造一个可以“生活在里面”的微缩世界。

他其实一直想做杭州城站火车站,他觉得这个车站不只是一个车站,它早已成为他和这座城市之间最深的连接。小时候出门旅游,到的第一个落脚点就是杭州站。来看病的母亲带他在这里下车,父亲在这里丢过钱包,那些往返家乡江山的火车,永远都会停到一个站——城站。

真正下决心做杭州城站,是在一次偶然的“错车”中。他到杭州城站坐车,结果在站台上入神得太久,车开了人还没走。他没懊恼,反而突然有种冲动:“我觉得,就是这次让我下定决心,做自己想做的事。”

那一刻他明白,这个车站不只是一个车站,它早已成为他和这座城市之间最深的连接。

他说:“东站、西站、南站,它们就是枢纽,没有记忆。只有城站,它代表着杭州的过去。”

“杭州城站建于清末民初,曾经是巴洛克风格,抗战时期被毁,再到上世纪90年代由程泰宁设计的现有车站。城站的建筑史本身就是一部杭州近代史。而现在,它似乎在远离喧嚣,周边店铺变了,人流少了,不变的是进出站口,总是会有人挑着扁担、扛着编织袋坐车回家或到达。那是一个城市最真实的底色。这正是它最真实、最有故事的样子。”王哲说。

去年年底,辞去工作的王哲,在杭州租下一个不到100平方米的空间,开始把心里的城站真正搭建出来。

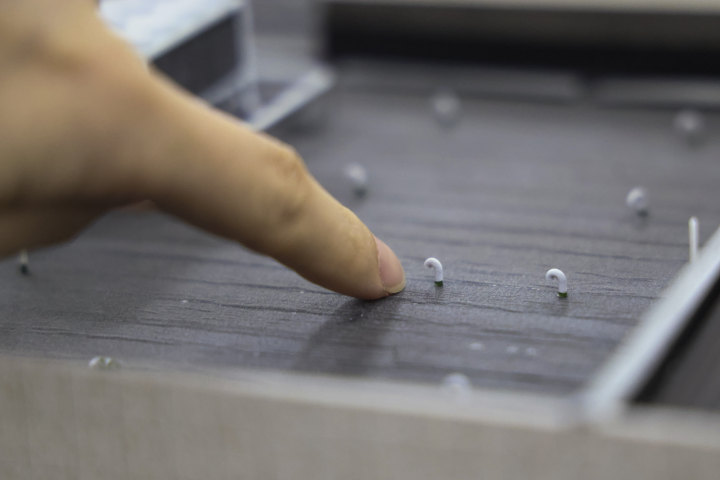

整个沙盘和轨道占据工作室的绝大部分空间。从轨道数量到站房结构,所有数据都是他一点一点查资料、实地对照得来的。有些镜头需要特定站台角度,他会买车票,只为站到那个点上拍一张照片。

这不仅仅是在“玩模型”了,而是在建一座属于记忆的城市。

在微缩版的杭州城站火车站,站台上停着各式各样的列车:没有空调的绿皮车、红色的快速列车、蓝色的特快列车、直达列车,还有那辆王哲最珍视的——南湖号。

南湖号是为纪念中国共产党一大而设的主题列车,九节车厢,全复古风格。他为这列车特别做了挂牌车头。

制作整个沙盘,从设计图纸、材料选择、3D打印到电路、灯光、配景,这一切都靠王哲一点一点来。“真正投入的不是钱,而是时间和热情。”他说。

如今,沙盘已经基本完成主体部分。他说,接下来还有很多细节要完善,比如信号灯、车站导向牌、路边的青苔、贴沙河、清泰立交桥……他计划在适当时候对外开放,让更多人来看看这个“被缩小的火车站”。

“我不觉得这是事业,我觉得这是生活。”王哲说。

城市在发展,火车也在提速。曾经的绿皮车逐渐退出历史,城站不再繁忙,但那些钢铁车轮留下的轨迹,不会被轻易抹去。就像王哲说的:“高铁能带你回家,但只有火车,带得走回忆。”

如今,王哲遇到最大的问题,就是工作室空间局促。下一步他计划对外开放,让更多喜欢火车的人来看,也欢迎带孩子来玩。

目前整个项目花费不菲,这是王哲之前工作的存款,但他觉得很值得,因为他做的,是属于他的记忆,和他的生活。