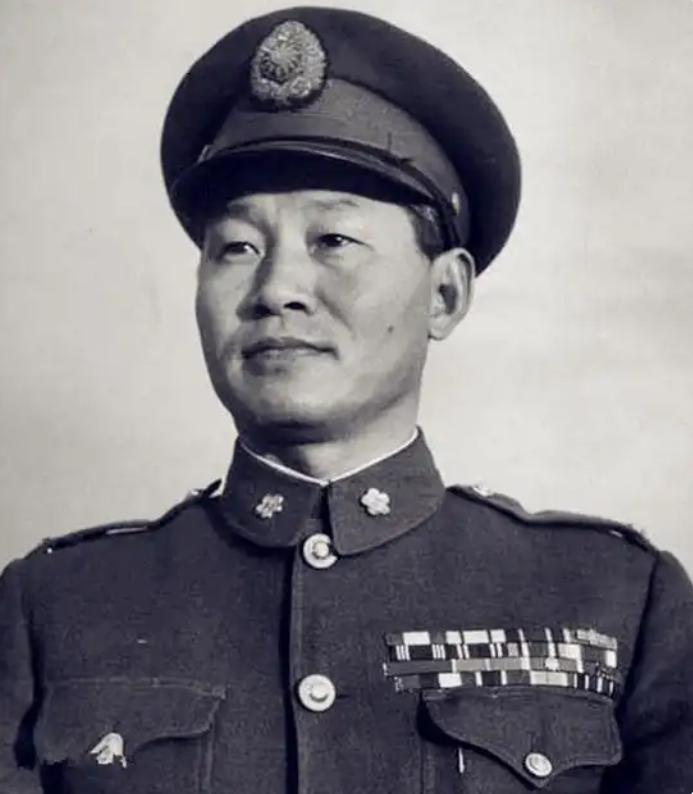

1942年,美国记者为了羞辱中国军人,便故意问孙立人:“中国人在印度到处偷汽车的事情,孙将军知道吗?”没想到孙立人的机智回应,让美国记者哑口无言。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1942年的印度加尔各答,一名美国战地记者在中国远征军营地外等待多时,他手中的笔记本已经记录下不少素材,但他显然还缺一条能吸引眼球的“独家”。 当时,关于中国士兵在印度偷盗汽车的谣言正悄然流传,这个记者决定借此试探一下那位刚刚带兵赢得仁安羌大捷的中国将军——孙立人。 面对这个带有挑衅意味的问题,孙立人并未展露愠色,他身着整洁戎装,目光冷静,语气平和地反问一句,美国每年那么多偷车案,难道也是中国人干的? 这一简洁的反击不带火药,却如同冷锋,令对方再无言语可接,此言传出,记者同行大为震动,自此之后,营地里的中国士兵再未因无端怀疑而遭受诘问。 这次交锋,表面是一场口舌之争,实际上却是一次文化尊严与种族成见的正面较量,彼时西方军人对中国远征军的认知仍多源于旧有偏见。 他们以为中国军队纪律松散、组织混乱、不具备现代战争素养,但在仁安羌的战场上,仅靠不到千人的兵力,孙立人率部救出近七千名英军,打破了这些偏见。 他所统领的新三十八师,既有旧中国士兵的坚韧,也有他亲手引入的美式训练体系,从普渡大学到维吉尼亚军校的教育经历,让他理解何谓现代军队,也明白如何与西方盟友交往。 他不是在迎合,而是在证明:中国军队也有能力与世界先进军队并肩作战,凭借的是专业,不是标签。 此后的缅北反攻作战中,孙立人再次体现出对军人职责的深刻理解,他发现当地水源被钩虫污染,感染率高得惊人,于是,他在军中下达五项铁律,其中最令人生畏的是对“饮生水者立毙”的条款。 一名老兵在河边私自取水,恰被巡视队发现,孙立人命令就地执行军纪,全军震动,事后他将军医统计的疫情数字张贴于各连队,提示众人:纪律不仅是约束,更是保护。 自此,部队开始主动使用纱布过滤、明矾沉淀、甚至烧酒消毒等办法净化饮水,这种从严治理最终让新三十八师在丛林战中保持了惊人的健康率,成为缅甸战场上最具战斗力的中国部队之一。 在对外交往中,他以理服人;在内部治军上,他铁面无私,这种反差背后,是他对职责的全然投入,他从不因为个人情绪放松军纪,也从不因地位妥协原则。 他曾公开质疑杜聿明穿越野人山的命令,毅然带队向西突围,保存主力进入印度,当英印部队要求中国士兵缴械入境,他拒不退让,靠的是战场上的实际战功赢得盟军认可。 他明白一个军人的威望从不来自权力,而是源自被部属信任、被对手尊重,他不仅有铁血手腕,也有赤子之心。 战争期间,他多次动用个人薪金接济阵亡士兵家属,从未挪用军费,甚至在担任陆军总司令时,家中依旧拮据,最常见的接待菜肴不过三种蛋类,家人私下称之为“三蛋轰炸”。 后来在被指控兵变、遭软禁三十三年期间,他靠种植玫瑰养活一家,台中人称那为“将军玫瑰”,这是他人生另一种作战方式,一种默默坚守的体面。 在政治博弈中,他不愿逢迎,不擅权谋,蒋介石不满他公开质疑军中资源分配,他照样据理力争,甚至表示可以以各项指标一较高下,他的直率让蒋断言他不懂政治。 这也成为他后来被排挤的根源之一,但他从不为自身辩白,即便在民进党试图拉拢他揭露蒋介石时,他也始终拒绝,他并非毫无怨怼,只是他认为,军人不可言上官之非。 1990年他离世时,不同人记下了他最后的几句话——医生记下的是“我对得起国家”,亲人记得的是“还我清白”,老部下记得的是“我是冤枉的”。 三句话,或许没有矛盾,而是构成了这个军人一生的不同层面,他要忠于国家,要洗脱冤屈,也要告诉最了解他的人:他从未忘记自己曾是被误解的那一个。 那场与美国记者的交锋,远不是最精彩的战斗,但却最具象征意义,它象征着在历史的不平中,仍有人以尊严立场捍卫集体名誉。 它也提醒后人,不论战场如何惨烈,一个人的气度与信念,才能在关键时刻将一个民族的脊梁挺直。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:孙立人将军轶事——庐江新闻网