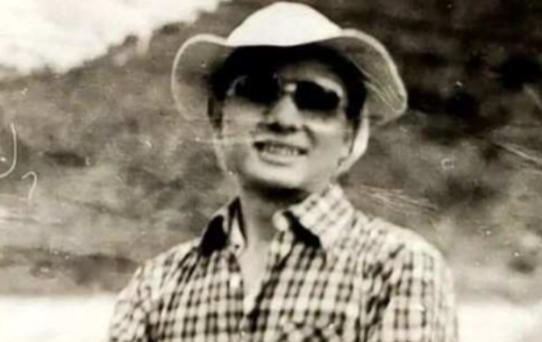

1982年,越军341师副参谋长阮春山突然主动向我国投诚,这一举动让前线部队上下都感到惊诧,在接受阮春山投诚时,解放军甚至部署了三道“防线”,以确保万无一失。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1982年深秋的一个夜晚,中越边境一线骤然紧张起来,边防线上,解放军前哨阵地的信号灯亮起,三道强光同时射向山林之中,一道人影正缓慢而坚定地匍匐前进。 那是一名身着越军军服的中年男子,脸上覆满泥土,身形干瘦但目光冷峻,他的名字是阮春山,越南人民军341师的副参谋长,当这个消息在指挥所被证实时,前线震动如雷。 这是一个敌军高层军官,出现在敌我交界处,还主动表示愿意投诚,这一举动在战场纪录中极为罕见。 阮春山的身份极为敏感,他曾参与越军多次重要战役,是战功赫赫的老兵,341师被誉为越南陆军的精锐力量,而他作为指挥系统核心人物之一,掌握着整个高平地区防御体系的关键信息。 在敌对气氛持续升温、边境炮火频繁的背景下,阮春山突然出现,令中国前线高层感到措手不及,他的到来不只是一次投诚,更可能是一场陷阱。 为了应对可能发生的任何情况,解放军迅速布设三道防线,第一道在边界线设有无人区警戒岗,除阮春山本人外,任何接近者都将视为敌对目标,第二道则设立验证点,需由情报人员核实其身份及携带物品。 而最后一道是火力防控圈,由特战侦察队潜伏形成封锁,任何异动将遭全方位打击,整个接应过程中,无人轻举妄动,每一寸前进都像在钢丝上行走。 阮春山最终顺利穿越封锁,被引导进入安全区域,他带来的并不仅仅是情报,而是整个越军西线的“骨架”。 从地雷布阵图、弹药储备清单,到通讯加密手册和后勤调度节奏,他将一支精锐部队的全部命脉放在对方手中,他的选择不仅标志着一次军事投诚,更宣告着某种精神裂变的完成。 在此之前,阮春山是一名对理想忠诚的军人,他在十五岁时便加入抗法游击队,曾因掩护战友被俘入集中营,在铁丝网后坚持组织反抗。 几十年来,他凭借顽强意志在越军内部一路晋升,指挥作战、制定战术,长期被视为可靠中坚,但在1979年边境冲突持续爆发后,他开始目睹战争的另一面。 他亲自指挥的清剿任务造成大量平民伤亡,在村庄废墟中看见被倒塌屋梁压住的婴儿手中还紧握糯米团,那一幕令他彻夜未眠,他开始怀疑战争的意义,质疑口号背后的是非黑白。 他的思想变化并非一蹴而就,一次次的战场惨况,一遍遍来自后方的呼救信号,像水滴蚀石般侵蚀着他曾坚如磐石的信念。 他所在部队的战士长期挨饿,新兵连中大多营养不良,武器老旧,弹药稀缺,官兵士气一落千丈,而高级军官的生活却依旧讲究,供应不断。 他在一间野战医院里听见伤兵哭喊,问参谋长自己是为了谁而流血,那一刻他无法回答,一些士兵死前的遗书也悄悄流传开来,内容质朴,却重若千斤。 促使他真正踏出这一步的,还有一个人,他在抗法时期有一位出生入死的老战友,早年因排华风波离开越南,定居中国边境,两人多年未见,偶然一次在边境相遇,触发内心深埋的情感。 对方没有劝说,只是讲述家中近况、生活不易、物资紧张,他寄来孩子的照片,照片背后写着一行字:“当年说好做亲家,如今连口饱饭都难,” 这种私人化的、带着伤痕与温度的沟通,比任何宣传都更能动摇人的根基,阮春山开始频繁地思考当年入伍时立下的誓言是否还值得坚持。 他清楚,一旦踏出这一步,就再无回头路,他不是一个仓促决定的逃兵,而是经历了深思熟虑、权衡利弊后的军人。 他冒险携带大量机密穿越边境,明知途中有雷区和布控,一旦被怀疑便可能当场毙命,他仍选择前行,因为他已不愿再为失去意义的口号送命,也不愿再看着自己的士兵白白牺牲。 数日后,情报部门根据他提供的数据,对越军数个关键节点实施打击,迅速摧毁其弹药转运站和前线通讯枢纽,越军混乱应对,被迫更换指挥系统,并对内部展开大规模排查。 短时间内多名军官失踪或逃亡,士气持续低落,而在战场上,曾经不可一世的精锐阵地屡屡被我军精准打击,越军主力节节败退。 阮春山的选择震动的不只是战场,更撕裂了战争叙事的伪装,越南军方试图将他定义为背叛者,但基层士兵口耳相传的,却是另一个版本的英雄。 他们记得,他曾让前线多分一袋米,多避一场战,那年冬天,他坐在战俘营里吃着热饭时,身后的国界线已不再被炮声填满,历史在沉默中改写了走向,留下的,是一个军人面对真相的沉默决断。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:《1982年解放军三道防线接始末》(边防部队战史)