1965年,春意盎然的时节,中国的大地上正弥漫着社会主义建设的热潮。

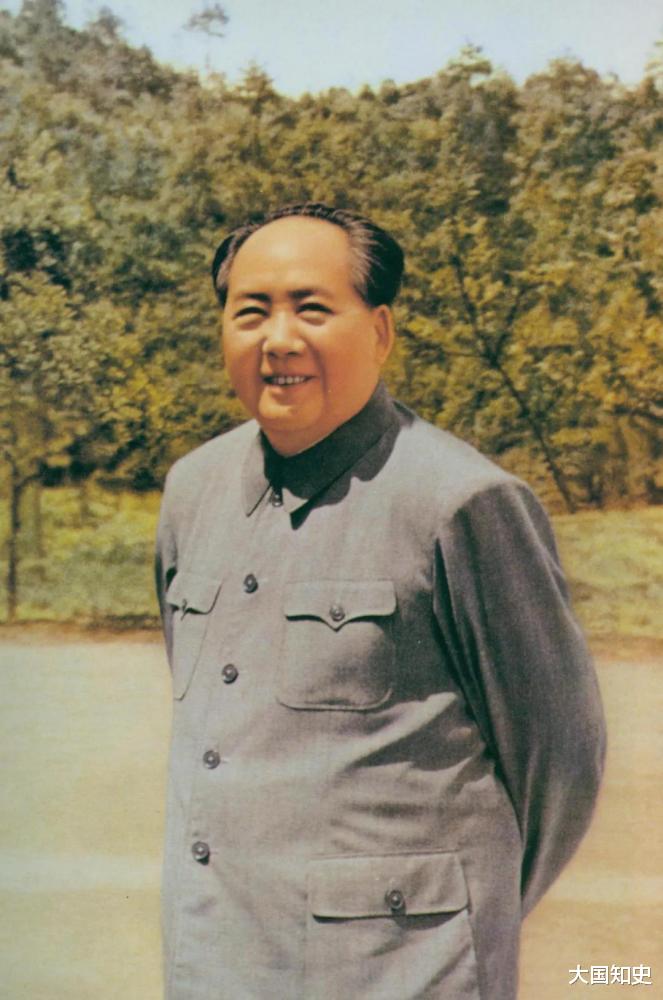

毛主席,这位中国共产党的伟大领袖,决定重上井冈山,这片曾经点燃革命烽火的地方。

然而就是这次的旅行,随行的汪东兴,却意外在山间小道上,偶然发现了一张熟悉而又陌生的面孔。

他在惊喜之余,并提出要为这位老战友申请调岗,那么这究竟是为什么呢?

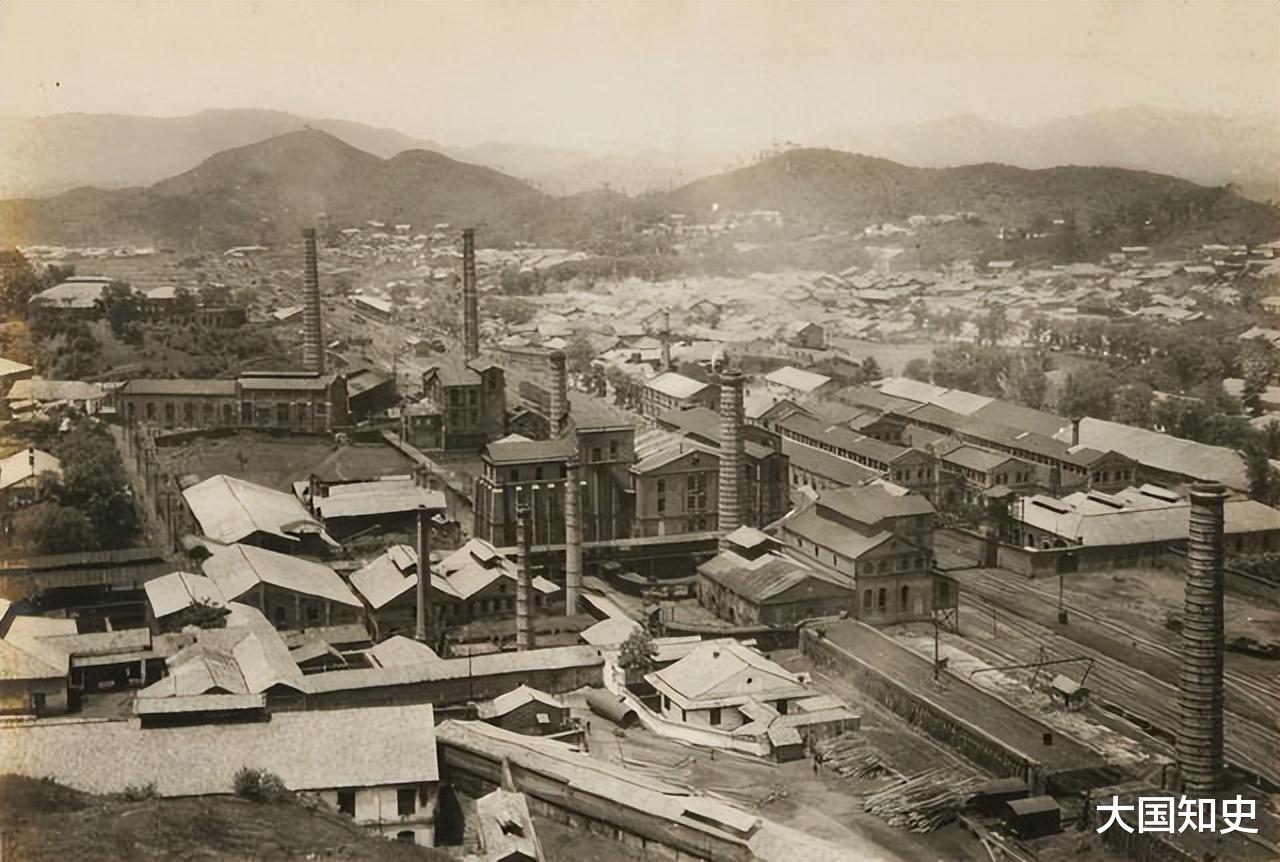

重返井冈山众所周知,井冈山作为中国革命的摇篮,有着重大且深远的意义。

它矗立在历史的群山之巅,见证了一个伟大政党凤凰涅槃、浴火重生的传奇历程。

在国民大革命失败后,中国革命面临着严峻挑战,毛主席在这危急关头,清醒地意识到中国革命不能走城市武装暴动的路子。

于是率领秋收起义部队引兵井冈山,在这里发展起了武装力量,为中国革命找到了一条正确的道路。

在这里,共产主义的火种在黑暗中熠熠生辉,照亮了中国共产党前行的道路。

它像是一个初生的婴儿,虽然脆弱,却充满了生命的活力和无限的可能。

期间,红军战士们在极其恶劣的环境和强大的敌人中不断周旋,但他们对马克思主义的信仰,以及对社会主义和共产主义的信念,却始终坚定。

正因为如此,井冈山成为了我党历史中不可或缺的一页,也是中国革命走向胜利的光辉起点。

而在1965年,阔别井冈山三十多年之久的毛主席,再次踏上了这片红色土地。

作为自己革命生涯的重要起点,他在这里战斗、生活过,和井冈山的山山水水、一草一木都结下了深厚的情感。

尤其是随着年龄的增大,毛主席愈发思念起这片故土。

除此之外,由于当时国内政治处于较为复杂的状态。

毛主席也希望能通过重上井冈山这一行动,朝外界传递出自己不忘初心的明确信号,从而稳定党内局势,推动一些新政策的改革。

同时毛主席希望能在全国范围内进行革命传统教育。

而井冈山作为中国革命的见证者,具有丰富的革命历史资源,正是进行革命传统教育的最佳场所之一。

他可以通过亲身讲述革命故事,让人们传承革命精神,铭记革命历史,激励后人继续为社会主义事业奋斗。

于是在1965年5月21日,毛主席等人结束了在长沙的生活,正式前往井冈山考察。

期间,毛主席对于此次的故地重游,可以说是感慨万千。

他先后参观了当年的革命遗址,其中包括八角楼、黄洋界等地,无不都是曾经他和战友们战斗和生活过的地方。

此外他也和当地干部和群众进行了亲切交谈,仔细询问了井冈山地区的发展情况,对井冈山人民在革命年代的支持表示了感谢。

也正是在这个过程中,毛主席的警卫汪东兴,突然在人群中看到了一个熟悉的身影,他倍感惊讶的同时,心头又涌上一阵不可思议。

只因为面前这张脸庞,显然就是自己曾经在革命中“牺牲”的老战友,陈兴发。

不敢置信的汪东兴立马上前确认对方身份,当得知他确实就是陈兴发之后,许久未见的两位老战友是紧紧相拥,无比激动。

那么这位在战场上“牺牲”的革命烈士,究竟是怎么“死而复生”的呢?

革命战士陈兴发1913年12月,在一个寒风凛冽的冬日,陈兴发来到了这个世界。

由于家境贫寒,没钱读书,他自幼只能跟随父亲在田间劳作,学习狩猎,体会生活艰辛的同时,也练就了一身好体格。

后来十岁的时候,陈兴发开始跟村里的一位铁匠学习拳脚功夫,他原本是义和团的教练,流亡到陈兴发的村子后,靠打铁为生。

在这位武师的教导下,陈兴发通过七年的刻苦学习,不仅掌握了精湛的武艺,更培养出了过人的勇气和敏捷。

直到1929年,红军的队伍来到了他的家乡,江西裴源村,掀起了土地革命的高潮。

期间陈兴发被红军帮助贫苦百姓的义举深深打动,心中也燃起了革命的火焰。

于是他在年底瞒着父母报名参了军,临行前他发誓一定要用自己的力量报效国家,让父老乡亲过上好日子。

自此陈兴发就成为了红军中的一员。

凭借其矫健的身手,他很快就在部队中崭露头角,萧劲光和粟裕更是对其青睐有加。

1933年,陈兴发通过考验,正式加入中国共产党,并且成为了红七军团的特务连连长。

主要负责侦察任务和传递各种情报,经常需要在敌人的心脏地带进行侦察、破坏和暗杀任务。

与此同时,汪东兴也在陈兴发所在地区活动,一来二去之下,两人就认识了彼此。

再加上他们同为江西老乡,有着相似的背景和经历,所以随着时间流逝,两人便在战斗中结下了深厚的友谊。

直到1935年,陈兴发担任红10军团先遣队营长,奉命北上抗日。

但在实际过程中,由于战略战术、武器装备等多方面原因,我军遭受了重大伤亡,国土大片流失,百姓生活陷入困境。

面对此情此景,中央红军果断下令,开始进行战略性的撤退和调整,陈兴发也跟随粟裕等人转战安徽一带突围。

但也正是在这个过程中,陈兴发所在的红十军团,由于先后在谭家桥、怀玉山战斗中失利,整体实力遭受重创。

在一次突围时,陈兴发为了掩护战友逃跑,不幸被敌人射中,子弹打进左眼,直接射穿了整个脑袋,他当场倒在地上不省人事。

在当时有限的医疗条件下,陈兴发受到这样的重伤,其实和宣告死亡几乎没有两样。

所以当这个消息传到粟裕、汪东兴等人的耳朵里后,他们默认了陈兴发已经壮烈牺牲的事实。

但幸运的是,陈兴发当时被同行的战友从死人堆里救了出来,并且进行了初步抢救。

后来由于伤势过重,被多次转运,最终到达了赣西南苏区,这里是陈毅所在的根据地。

在此处,陈兴发得到了较好地照顾和修养,凭借着过人的身体素质和较好的医疗条件,他最终顺利挺了过来。

伤好之后,陈兴发继续跟随陈毅战斗。

直到1949年新中国成立,他婉拒了首长们的邀请,毅然选择回到江西老家参加社会主义建设。

陈兴发先是在1950年担任了贵溪县人民武装部副部长,为当地治安和社会稳定做出了重要贡献。

然后又前往了省军区干部团进行为期一年的深造,转业去了宁冈县工作,担任县供销社主任。

期间,他和职工们同吃同住,一起肩挑货担,跋山涉水拜访各家各户,没有因为工作平凡就消极怠工,始终恪尽职守,做出了很多可观的业绩。

调研过程中,他意外发现当地存在用纸困难的问题。

第一时间就亲自动身前往了上海,找到领导沟通,争取到了五十万的资金,成功建立起了县造纸厂,解决了宁冈县用纸困境。

最终在1965年和汪东兴相认。

陈兴发之所以被误认为“革命烈士”,其实不外乎以下几个方面的原因,一是和原先部队失去了联系。

当时因为伤势过重,在陈兴发被送去医院之后,由于战乱影响,当即就和部队失去了联系,无法及时朝部队报告自己的情况。

再加上当时硝烟四起,部队位置事实上是很难打听清楚的,所以即使伤愈之后陈兴发想要归队,也很难找到回去的路。

二则是战争环境的恶劣,当时红军正处于极其艰难的战斗和生存环境,人员分散,信息传递不畅。

在这种情况下,许多战士的生死情况难以准确掌握,而陈兴发的失踪自然也按照“牺牲”处理。

三则是由于后续战斗中的职务影响。

除了警卫一职之外,陈兴发还经常需要完成情报传递的任务,得出入敌人封锁线,扮演不同的身份,他的行踪只有少数领导人才知晓。

所以在这些因素的作用下,汪东兴一直到1965年重返井冈山时,才发现陈兴发还活着的事实。

而出于对这位革命战友的尊重和关心,汪东兴立即提出为他申请转岗到更好的岗位去。

但面对如此千载难逢的机会,陈兴发的表现却出于意料。

他先是感谢了汪东兴对自己的关心和问候,然后婉言谢绝了其要替自己调岗的行为,直言自己对现状已经很满足了,没有任何困难。

汪东兴本想再劝,但看到陈兴发态度坚定的模样,只好作罢。

此后,陈兴发一直坚守自己的岗位,兢兢业业,为社会主义贡献自己的力量。

直到1966年,陈兴发在岗位上光荣退休,不过尽管退居二线,他的生活始终受到了党组织的关怀。

在1977年,他被邀请前往北京瞻仰毛主席遗容,同时还先后前往了老领导萧劲光、粟裕家中做客,战友重逢是喜不自胜。

直到1980年陈兴发因旧伤复发过世,被追授了“革命烈士”的光荣称号,党组织为其举办了隆重的追悼会。

陈兴发的一生,是忠诚于党、服务于人民的一生,充满了坚定的信念、无私的奉献和不懈的努力,是中国无数革命先辈的缩影。

他的故事和精神将永远激励着后人。