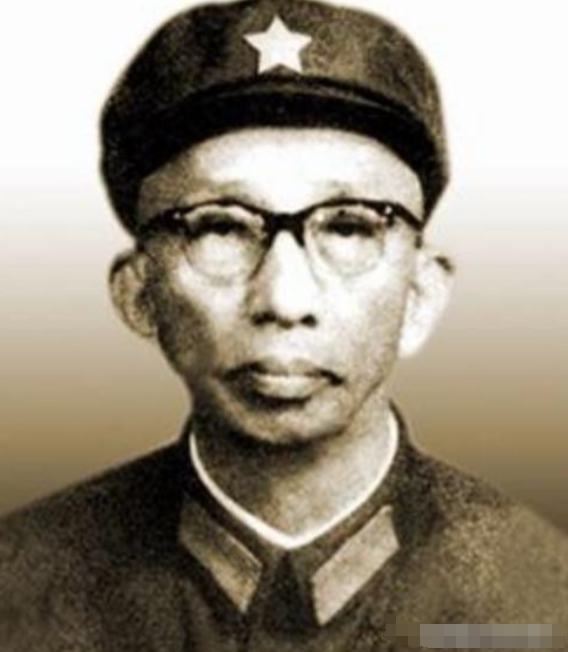

1955年,开国少将李迎希,因为误会,授衔时评低了一级,他对此十分不满,就写信给粟裕:“麻烦老首长给我当个证明人!”

1948年9月,济南战役即将打响。华东野战军司令员粟裕面临一个难题:山东兵团需要指挥12万部队攻城,参谋长人选关系战役成败。

当时的山东兵团司令员许世友性格直爽,但在复杂的城市攻坚战中需要一位精通作战计划的参谋长配合。粟裕最终选定了李迎希,这个决定在当时引起不少议论。

李迎希并非粟裕的老部下,他此前在华东野战军第8纵队担任参谋长。1929年参加红军的他,在长征中担任过团级指挥员,抗战期间多次指挥营团级部队作战。

济南战役中,李迎希制定了分段突击的攻城方案。他建议先集中火力突破城东的薄弱点,再分兵合围。这个方案最终帮助部队在8天内攻克济南,创造了解放战争中攻坚作战的经典战例。

战役结束后,李迎希继续担任山东兵团参谋长,参与了淮海战役和渡江战役的作战指挥。到1955年授衔时,他的履历显示曾任山东兵团参谋长、华东军区作战部部长等职务。

1955年7月,全军开始军衔评定工作。李迎希当时担任华东军区工程兵部主任,按照他的战争年代资历和职务,评审组初步认定他符合中将标准。

然而档案审查中出现了问题,负责整理档案的工作人员将"山东兵团参谋长"误记为"山东兵团副参谋长",这个看似微小的差别直接影响了军衔评定结果。

按照当时的授衔标准,正职参谋长和副职参谋长在军衔等级上相差一级。这个记录错误导致李迎希被评为少将,而不是原本可能的中将。

李迎希发现这个问题后,立即写信给粟裕说明情况。粟裕收到信件后,很快写了书面说明,确认李迎希在济南战役期间确实担任山东兵团参谋长,是正职而非副职。

军委最终决定维持李迎希少将军衔不变,但给予他6级行政待遇作为补偿。在当时的制度下,这相当于中将的待遇标准,在少将群体中极为罕见。

类似的档案问题在1955年授衔中并不少见,约有20多名将军在授衔过程中遇到档案记录与实际情况不符的问题,但大部分人选择接受组织决定。

李迎希的经历反映了建国初期档案管理的现实困难,当时各部队刚刚完成整编,许多战争年代的人事档案记录不够规范,加上工作人员对历史情况不够熟悉,容易出现此类错误。

授衔风波过后,李迎希继续在工程兵系统工作。1950年朝鲜战争爆发后,他负责组建志愿军工兵部队,为前线部队提供工程保障。

在朝鲜战场上,李迎希组织修建了多条战略公路和隐蔽工事。他创新了"坑道作业法",大大提高了工程作业效率,这些经验后来被推广到全军工程兵部队。

回国后,李迎希主持建立了我军第一个工程兵学校,培养了大批技术骨干。他还参与制定了工程兵部队的训练大纲和技术标准,为后来的国防工程建设奠定了基础。

1960年代,李迎希转任地方工作,先后在水利和建筑部门担任领导职务。他将军队的管理经验运用到工程建设中,主持完成了几个大型水利项目。

李迎希的这段经历,可以看出早期档案管理的不足,也展现了那一代军人实事求是的作风和大局观念。

1955年授衔工作涉及近10万名军官,在当时的条件下能够基本做到公平合理已属不易。个别档案问题的存在,反而证明了整个评审过程的严格和细致。

李迎希去世后,他的家人整理遗物时发现了当年粟裕写的证明信。这个看似简单的"正副职"之争,实际上涉及历史记录的准确性和个人荣誉的维护。

评论列表