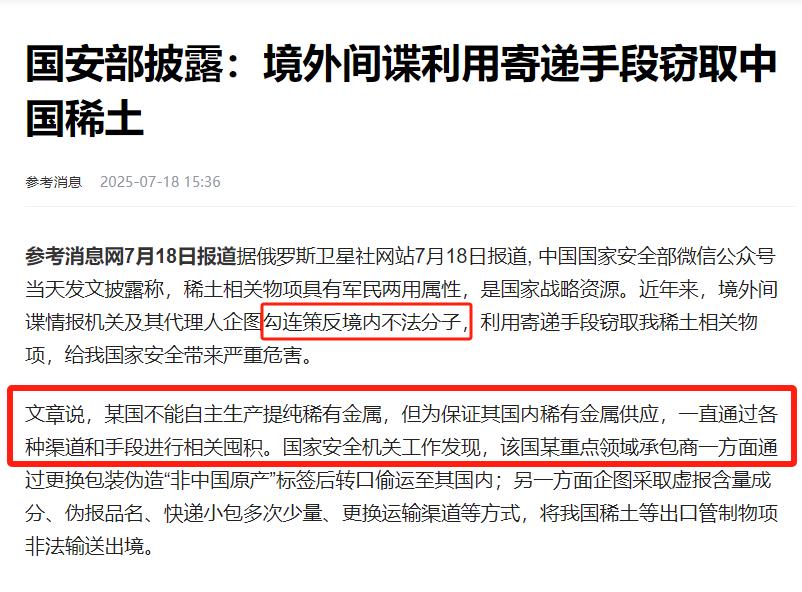

中国当务之急,是查内鬼、抓间谍!7月18日国安部披露了境外间谍勾结国内,窃取我国稀土的手段,简直无所不用其极。 7月18日,国家安全部发布了一则令人警醒的通报:境外间谍组织正通过精心设计的渠道,勾结国内不法分子,非法获取我国战略资源——稀土。 稀土一旦落入别有用心之人手中,后果远比表面看到的那点经济损失严重得多。 中国稀土,凭什么这么重要?原因其实很简单。它不是普通金属,而是被业内称为“工业黄金”的战略资源。 别看这些金属名字生僻,但没有它们,飞机上不了天,导弹打不准,电动汽车也跑不动。 以美国为例,据《华尔街日报》2024年统计,其军工供应链中87%的稀土材料依赖中国。换句话说,谁控制了稀土,谁就有了决定产业未来的话语权。 而中国,是当之无愧的“稀土王国”。4400万吨的储量占全球40%,其中重稀土占比超过80%。 更关键的是,中国在冶炼分离方面的技术已经垄断全球九成以上的产能。别的国家想挖稀土?可以。但提纯不了,再多的矿,都是废石。 正因为这份“技术红利”太重要,中国在政策上早就设了红线。2025年2月,商务部扩展出口管制清单,将更多战略矿产纳入监管。 5月,国安部联合海关、公安等七部门在深圳展开专项打击,重点盯住非法稀土出口通道。但对手也不傻,他们的手段,远比想象的更隐蔽。 这次被国安部披露的案件,揭开了境外间谍网络的冰山一角。这些人不再是影视剧里藏在暗巷的“特务”,而是混在企业、物流、快递行业里的“熟面孔”。 他们盯上的,是那些熟悉货物流程、掌握运输环节的普通员工,用金钱收买、用感情策反,甚至伪造身份混入稀土企业。 更让人防不胜防的,是他们的技术升级。稀土材料被伪装成焊锡膏、粘合剂、耐火砖原料,甚至直接灌入塑料模特和矿泉水瓶中寄出。 还有的被申报为“铁合金”“电子零件”,通过多次小批量分寄的方式,从多个省份走向海外。 据海关人员披露,有些货物的申报信息看起来天衣无缝,只有通过光谱分析才能识破真面目。 物流方式也在不断变换,一旦某条路线被监管盯上,间谍团伙就立刻转向其他通道。原本走空运的,转走陆路;走陆路的,又利用国际邮政小包规避审查。 甚至有企业将稀土粉末夹带在瓷砖原料里,混在大宗建材中一起出口,利用体积与重量掩盖其真实价值。 面对如此“花样百出”的窃密行为,国家安全系统没有坐视不理。今年5月,南宁海关查获一起600公斤铋金属走私案,虽非稀土,但案件暴露出国内部分企业与境外团伙“勾肩搭背”的问题。 紧接着,国安部联合多部门,截断多条非法出境链条,查获夹藏稀土的货物数百公斤。 除了查货,更重要的是查人。就在今年4月,国安通报了一起震动部委系统的间谍案件:某部委工作人员张某,长期非法收集涉密文件,准备叛逃前被及时控制。 案件背后涉及的12名责任人已被问责。这一事件明确释放出信号:内鬼不除,防线就有漏洞。 为了堵住这些漏洞,中国正在从制度和技术两头发力。稀土企业被要求建立完整的物流溯源系统,每一克物料的去向都要有记录可查。 海关则引入AI识别系统,对粉末类、易伪报商品提高开箱率,配合光谱检测提升准确率。 同时,国家安全机关也在推动全民参与。12339举报电话、官网、公众号等多个渠道鼓励公众举报可疑行为。毕竟,间谍不会自带“标签”,但总会露出马脚。 有些“境外礼品”其实内藏窃听器,有些“科研合作”则是情报交换的幌子。警惕身边的异常,已成为每个普通人能做的安全贡献。 从技术侦破到制度补丁,再到全民动员,这场保卫战已不仅是执法部门的事。稀土不是随手可扔的矿石,它关乎国家产业、军工安全、甚至全球博弈的底牌。 某些国家无法自主提纯高纯度稀土,便转而通过“非常手段”从中国获取。他们明白,失去中国的稀土供应,他们的导弹装不齐、战机造不出、电动车产业也将断粮。 中国每限制1%的稀土出口,全球产业链就要抖三抖。这不是虚言,而是《金融时报》援引多家国际机构在2024年底联合发布的评估报告中明确指出的现实。 守住稀土,就是守住国家的未来。间谍在暗,我们在明。但只要内鬼清除、制度筑牢、防线织密,再隐秘的渗透,也会无所遁形。