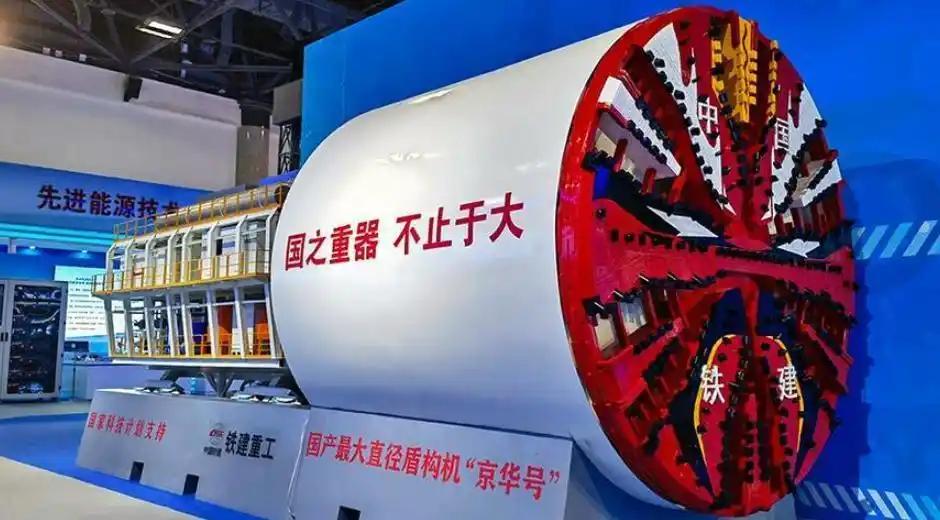

印度偷师不成沦为笑柄?10亿买中国8台盾构机,拆解后不会组装…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 当年,印度花了整整10亿美元,从中国买来了8台顶级盾构机,本以为能靠这“硬核装备”来搞个技术逆袭,结果一到手就闹了大笑话:连最基本的组装都成了难题! 拆了又拆,三个月过去,8台机器不仅没动工,反而变成了堆满仓库的“高价废铁”,主轴承装反,直接让几百万美元打了水漂。 这事儿一出,国际社会差点没笑喷。 印度这波“拆解学技术”操作,简直成了活生生的反面教材,提醒了所有想靠“买买买”一夜暴富的国家,技术真不是买几台机器拆拆零件就能学会的。 印度这波操作,其实挺经典的“买脑袋不开窍”的典型案例。 别看盾构机是机械设备,看似拆零件、看看构造就能学个门道,实际那可是集设计、制造、工艺、软件、材料、调试于一体的“超级复杂体”。 没有配套的产业链,没有深厚的研发积累,拆再多零件也不过是捡垃圾。 你想想,中国盾构机之所以能把掘进技术做到世界顶尖,可是经过几十年甚至上百年的技术沉淀和产业链支持。 光靠拆机器,连一个最基本的总装工艺都没摸清楚,印度的尴尬瞬间被放大成了全民嘲笑的大海报。 有人调侃:“印度拆了8台中国盾构机,结果8台机器变成了8堆废铁,堆得比他们的GDP还高!”这话虽然夸张,但确实戳中了重点。 其实印度近年来也在努力发展制造业和高端装备,但技术基础薄弱,缺少持续研发投入,产业链环节断裂严重。买了机器不懂装,拆了零件不会用,就是最直接的体现。 这就好比你买了一辆特斯拉,结果连电池怎么装都不懂,就开始拆拆拆,结果电池装反了,车不但不能跑,甚至还爆了电池包。这种“拆解技术”只会让自己摔得更惨。 印度拆盾构机失败,正是因为没有全面的技术体系支撑。 技术进步不是光靠买机器、拆零件、喊口号,而是要靠系统的研发、人才培养、产业链完善。否则,买来的高科技设备只能变成摆设,甚至“变废为废”。 更讽刺的是,印度在这事儿上的民族主义炒作满满。买中国机器,想靠拆解“偷师”,还非得搞得自己多牛,结果真相就是,技术差距不仅没补上,反倒成了国际笑柄。 很多印度媒体和部分官员高喊“自主制造”,可现实是连组装机器都成问题,真要“造机”更是遥遥无期。 拆机器学技术,不啻于对自己技术底子的“盲目自信”和“痴心妄想”。 这场尴尬的失败,不仅暴露了印度制造业的短板,也反映出部分政治宣传与技术现实的巨大落差。技术是一门严谨的学问,不是喊几句口号就能完成的“大跃进”。 中国盾构机技术能够领先世界,可不是靠“拆解”就行的。这背后有从上游材料、零部件供应,到设计研发、软件控制、质量检测,再到现场施工调试的完整产业链和生态圈。 同时,中国每年投入巨额资金培养相关技术人才,积累了丰富的工程经验和技术积淀。 正因如此,面对复杂的隧道掘进环境,中国盾构机能稳定高效运转,保障了基础设施建设的顺利推进。 而印度的“买机器拆零件”事件,恰恰说明了没有产业链和人才支撑,再先进的设备也是“花瓶”。 这起事件给印度乃至全世界敲响了警钟:想要真正实现技术突破,不能仅仅靠“买买买”,更不能盲目拆机器“学技术”。技术创新需要系统的研发投入、完整的产业链配套、长时间的积累与实践。 脱离产业链、缺少技术积累的“偷师”行为,只会变成空中楼阁。印度想要技术逆袭,必须踏踏实实从产业链建设和研发创新抓起,而不是只靠拆零件“作秀”。 这次印度用10亿美元买了8台中国盾构机,拆解却不会组装的“奇葩”操作,成了国际制造圈的大笑话,也是一堂生动的技术课。 技术不是简单的零件堆砌,而是需要产业链、设计、人才和创新的多维度协同。 印度如果想真正摆脱“买了机器当废铁”的尴尬,唯有放下民族主义炒作,正视自身技术短板,从根本上打造完整的技术生态,才能真正实现制造强国的梦想。 说到底,技术进步不是拆别人家的机器,而是造自己的未来。