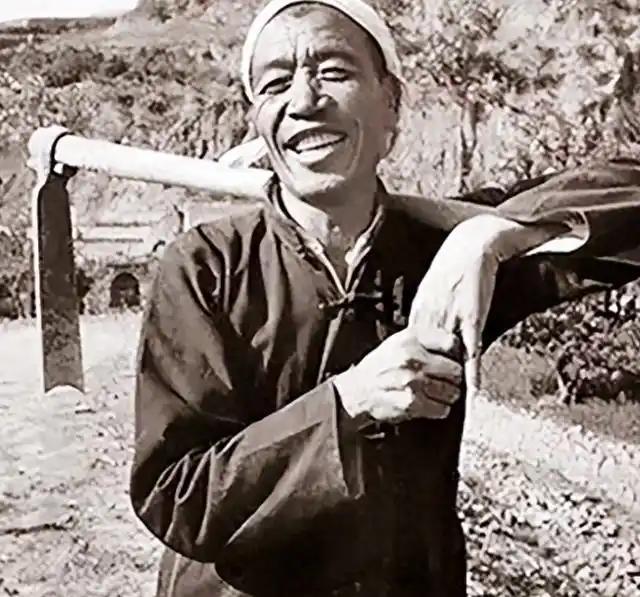

1975年,中国发生了一件让人咋舌的事,农民出身的陈永贵被选为国家副总理,消息一出,全国上下都议论纷纷。但很多人不知道的是,当时还有一位叫孙健的翻砂工也踏入了副总理的行列,而且他是那届副总理里最年轻的一个。这到底是怎么回事呢? 彼时,周恩来总理的健康状况日益恶化,为了稳定大局并为未来布局,主席决定贯彻工农参政的理念,支持总理的提名方案。陈永贵和孙健这两位来自最基层的劳动者,成为了国家中的重要人物。 说起陈永贵那标志性的白毛巾和布对襟上衣,几乎成了那个时代的一个文化符号,他的崛起源于大寨。 这个位于山西昔阳县的贫瘠山村,在他的带领下,硬是凭着人拉肩扛,将七沟八梁一面坡改造成了层层梯田,实现了粮食自给有余。 这种战天斗地的大寨精神,在当时被树立为全国农业的标杆。 1975年,当陈永贵的名字出现在副总理名单上时,他自己都懵了。他是一个地地道道的农民,连自己的户口都一直留在大寨。到了北京,他依然是那个拿着大寨工分过日子的陈代表。 据记载,他每年从大寨挣360个工分,每个工分折合1.5元,加上国务院每天1.2元的补助和山西省每月100元的补贴,这就是他全部的收入。有人开玩笑说,他是国务院里最穷的总理。 当了副总理,他家里的生活却没见什么改善。妻子宋玉林依然在大寨村里的托儿所看孩子,为家里的油盐酱醋和招待客人的开销发愁。 陈永贵偶尔从北京带回新衣服和玩具,宋玉林常常会偷偷拿去卖掉,换成零钱补贴家用。陈永贵对此不仅不生气,反而觉得理所应当。 他曾向主席请求,希望自己能有三分之一的时间回大寨蹲点劳动,并得到了赞赏。他拒绝将家人的户口迁到北京,认为子女不能沾父辈的光。 他的大儿子陈明珠,在昔阳县委宣传部部长的位置上一干就是二十多年,直到退休,二儿子在部队表现优秀,眼看要提干,也被他硬生生拦下,复员后当了一辈子工人。 这种近乎严苛的自律,是陈永贵性格的底色。他或许不懂高深的经济理论,但他身上那种农民式的质朴、坚韧和对劳动的信仰,正是那个时代所需要的精神象征。 他代表的是一种打破常规、不拘一格的用人导向,是对当时部分不当作风的一种冲击。 相比之下,孙健则显得更为内敛和低调。他的人生起点,是天津内燃机厂那个被称为火焰山的翻砂车间。 15岁进厂当学徒,干的是最苦、最累的活。但他硬是凭着一股不服输的劲头,从一个满身黑灰的苦干家,成长为技术骨干。 孙健的实干精神,是刻在骨子里的。1973年,他担任天津市委书记,主抓工业。在上任后的一年多时间里,他几乎跑遍了全市近600家企业。他对生产一线情况的熟悉程度,到了令人惊叹的地步。 当选副总理后,孙健依然保持着工人的本色。他不住分配的房子,独自一人住在中南海的集体宿舍。他下基层调研时,常常直接钻进车间和工人聊天。 为了摸清全国的工业状况,他夜以继日地工作,常常因为压力巨大而彻夜难眠。 陈永贵和孙健,一个代表农,一个代表工,他们的出现,绝非偶然。他们的存在证明了劳动者能生产,也能参与管理国家。 他们的质朴与实干,在一定程度给我们的体系带来了一股清新的风。 然而,随着国家进入新的发展时期,对领导干部的要求也转向了知识化和专业化。陈永贵和孙健先后离开了领导岗位。 陈永贵最终在北京病逝,骨灰安放在大寨,而孙健则主动要求回到了天津的工厂,从头做起。 有人问孙健在中南海当总理和在车间翻砂有什么不同,他笑着回答:“都差不多,都得实打实。” 信息来源:《 文摘报 》( 2013年08月03日05 版) #头号创作者激励计划#