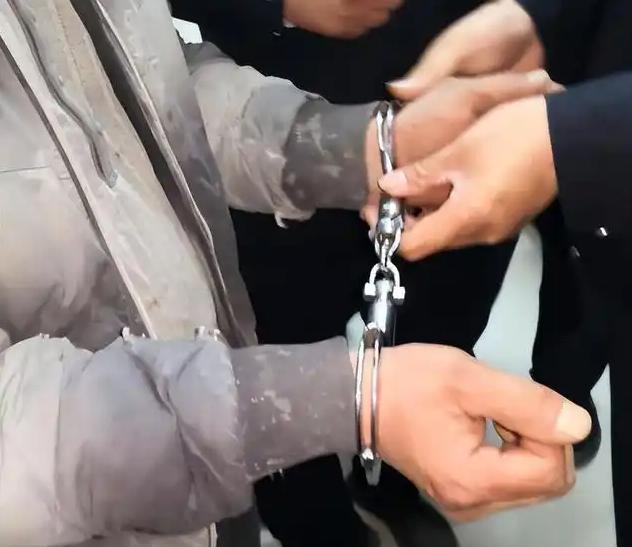

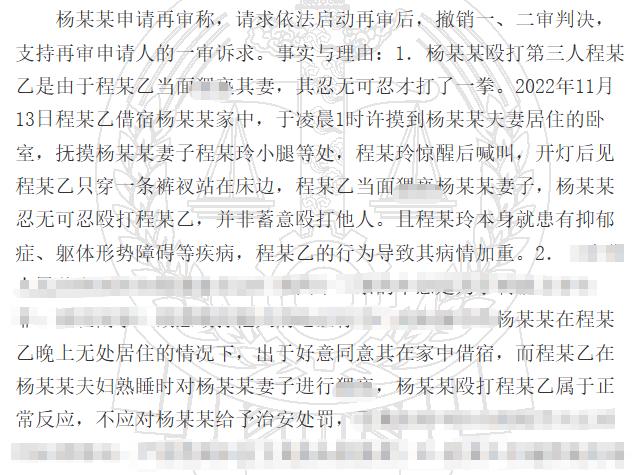

2022年甘肃,男子因殴打一老人被拘留5日罚款200元。事后声称,被打老人寄宿在自己家时,半夜只穿一条裤衩跑到自己卧室,当着自己的面对自己妻子动手动脚,自己才忍无可忍动的手!是事出有因,且是正常的反应,不应当给予处罚。与警方对簿公堂。法院判了! 半夜惊醒,发现妻子床边有个鬼鬼祟祟的身影,哪个男人能忍,更何况,那只不规矩的手已经伸向了自己患有抑郁症的妻子。杨某的怒火在那一刻被瞬间点燃,他本能地冲上去就是一顿暴打。 可法律的判决却像一盆冷水,从头浇到脚:他一个丈夫,因为保护妻子,反倒因“故意伤害”被拘留罚款。更让他憋屈的是,从行政复议到一审、二审,再到向高院申请再审,他一路败诉。 故事要从杨某夫妻的一份善意说起。他们好心收留了六十多岁的程某在家借宿一晚,谁知这份善意却引狼入室。2022年11月13日凌晨,程某只穿着一条内裤,悄悄摸进了杨某夫妻的卧室,伸手抚摸了杨某妻子小程的小腿。本就因病精神脆弱的小程当场惊醒,尖叫出声。 妻子的惊叫也叫醒了杨某。他一开灯,眼前的景象让他的血一下冲上了头顶:程某光着上身站在床边,手还没来得及缩回去。那一刻,愤怒吞噬了理智,杨某对着程某拳打脚踢。结果程某脑震荡、左眼挫伤,鉴定下来是三处轻微伤。 警察介入后,事情的走向开始变得魔幻。杨某等来的,不是对程某猥亵行为的处罚,而是对自己的一纸行政处罚决定书:拘留5日,罚款200元。 杨某彻底懵了,他想不通。他认为,自己是在制止犯罪,是程某猥亵在先,自己怎么就成了违法者,他觉得警方适用法律有问题,《治安管理处罚法》是用来惩罚流氓无赖的,不是用来对付一个在自己家里保护妻子的受害者的。 更何况,程某的恶行导致妻子病情加重,于情于理,自己都不该被罚。他也提到了“首违不罚”,说自己没有主观恶意,不该受罚。 警方的逻辑简单又直接:杨某打了人是事实,程某受伤也是事实,两者有直接因果关系。根据《治安管理处罚法》第43条,殴打他人就得受罚。 警方也表示,他们已经考虑到了程某有过错在先,所以才对杨某从轻处理,给了个法定范围内最轻的处罚,这已经是“法外开恩”了。 至于杨某最愤愤不平的一点,为什么不处罚程某,警方也给出了答案。他们确实对程某的行为进行了调查,但最终做出了《不予行政处罚决定书》,也送达到了杨某手里。 这里出现了一个致命的程序问题:杨某在法定期限内,并没有对这份“不予处罚”的决定提出复议或诉讼。他把全部精力都用在了为自己“伸冤”上,却错过了追究对方责任的法律窗口。 于是,一场漫长的法律拉锯战开始了。杨某不服,申请行政复议,被驳回;提起行政诉讼,一审败诉;继续上诉,二审还是败诉。他不甘心,最后向高级法院申请再审。 高院的审查,最终给这场纷争画上了句号。法院认为,杨某殴打年过六旬的程某并造成轻微伤,事实清楚。警方考虑到前因后果,给予减轻处罚,程序合法,适用法律也没错。 杨某声称自己没有伤人故意,只是“正常反应”,这个理由在法律上站不住脚。而他现在才拿程某未被处罚说事,也已经过了法定的追诉期。最终,高院裁定:驳回杨某的再审申请,一个被侵害的家庭,最终以丈夫败诉收场,这个结果,听起来确实让人五味杂陈。 按法律的逻辑来,它不轻易采纳“事出有因”作为免责的挡箭牌。法律对正当防卫的界定极为严格,核心是“制止”不法侵害,而不是在侵害停止后进行“报复”。 当杨某开灯时,程某的猥亵行为实际已经因被发现而中止,杨某随后的暴打,在法律上就被视为了“事后报复”的斗殴,而非“正在进行”的正当防卫。即使程某错得离谱,杨某也没有权力用超出限度的暴力去“私了”。 杨某最正确的做法,本该是在控制住程某后立刻报警,然后把所有的证据和诉求交给警方,当他对警方的处理结果不满时,无论是对自己处罚的决定,还是对程某不予处罚的决定,都应该在规定时间内走法律程序去抗争。 可他没有。他像大多数人一样,跟着感觉走,结果在法律的迷宫里步步走错,这或许就是法治社会的冷酷之处。它要求每一个人,无论多么愤怒和委屈,都必须克制住用拳头解决问题的原始冲动,转而信任并运用程序化的规则。 这个判决是在维护一个更根本的原则:任何人都不能凌驾于法律之上,哪怕他站在道德的制高点上。否则,社会将退回到“以牙还牙,以血还血”的丛林法则,当然,也有人觉得杨某委屈,只是为了保护自己的妻子反而是这样的结果。 信源:裁判文书网