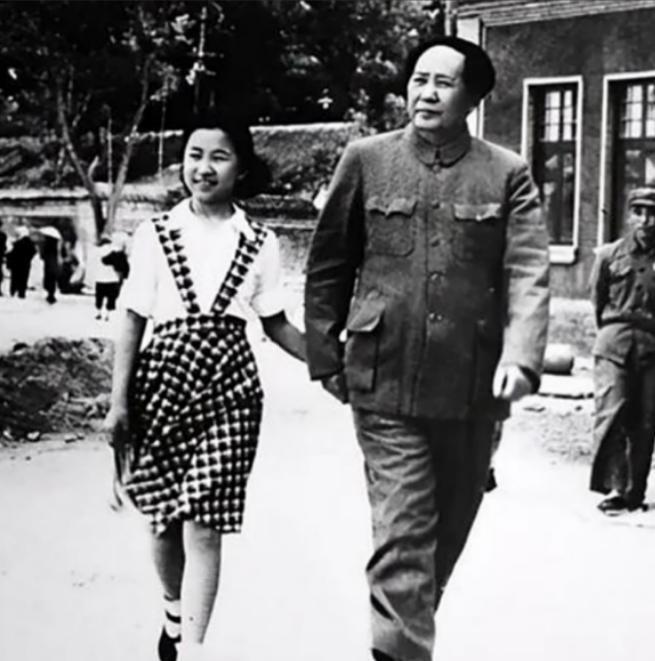

68年毛主席接见战士,发现李讷在场,当即询问道:李讷是哪级官呐 “咦,小李讷怎么也在这里?”1968年10月的一天,毛主席推门进来,瞥见女儿穿着军装站在接见队伍末端,他忍不住侧头问汪东兴。 屋里顿时安静,大家都在等主席发话。毛主席眯眼端详片刻,才扬声问了一句出了名的“家常话”:“李讷是哪级官呐?”语气听着轻松,骨子里却透着考量——这孩子是不是混进来“走后门”了?汪东兴小声回报:“解放军报副总编,相当于正团级。”毛主席眉毛微蹙,没再多说,转身和战士们合影,场面顺利收尾。 散会后,他在驻地写下一行批示:“高干子女不应依靠父辈关系搞特殊化。李讷调离报社,下放农村锻炼。”那几笔潦草,却改变了女儿数年的轨迹。李讷得知决定,只说了句:“我听爸爸的。”然后背起行囊走向河北平山县。不得不说,这姑娘骨子里的倔劲儿真像老爹。 时间倒回到1940年8月。延安宝塔山下,47岁的毛主席喜得千金,取名李讷。那时抗战正酣,他却硬是不把娃交保育院,亲自抱在怀里写文件。有人形容李讷是“解放区里唯一有条件撒娇的小孩”,还真不算夸张。 陕北冬天冷得厉害,窑洞里炉火噼啪作响。毛主席常把女儿举到半空,逗得她嘎嘎直笑。大人们瞧着也乐,却谁都不敢围得太近——主席一转脸就又回到地图前思考战局。那几年,父女俩最悠长的休息,就是一起散步去看黑豆地。 1947年,国民党军大举进攻延安。山沟里炸弹轰鸣,李讷被母亲张开双臂护住,毛主席却摸摸女儿脑门:“别怕,听炮声也是锻炼。”小姑娘抿嘴点头——这种早熟,大概只有战火才能催生。 新中国成立后,毛主席把女儿送进了育英学校。那是一所汇集烈士、干部子弟的“红色小学”。李讷住八人宿舍、吃普通伙食,一点不“主席之女”的排场。三年困难时期,她和同学排队领杂粮,回家才舍得多吃一碗粥。毛主席看得心疼,却只是把自己的菜让给她,从不让工作人员“开小灶”。这种教育理念,放到今天也算得上“硬核”。 1965年,她以优异成绩毕业于北大历史系,被分配到解放军报。写稿、改版、夜班加练字,李讷很快从普通编辑提拔为副总编。26岁就坐进副总编办公室,换谁都会飘一阵子,可毛主席那根弦始终绷着:孩子毕竟没真见过风浪。 于是有了开头那一幕。对于“下放”,李讷没有抵触。到农村第一天,她就撸起袖子下地掰玉米。老乡看她洗衣服笨手笨脚,干脆教她用木棒捶打。晚上睡通铺,老鼠在梁上跑,李讷笑说:“延安老朋友又回来啦。”这种自嘲,让同行的干部都暗暗服气。 五七干校更苦。白日劳动,夜里学习文件。李讷偏偏爱较真,常用历史知识和同伴讨论“土地改革背后的社会心理”,说到兴起,脸上冒光。也正是在北戴河的一场插秧劳动中,她认识了管理处的小徐,两人闪电恋爱。婚礼简单得不能再简单,一床红被面、一只木匣子装着主席批文与《马恩全集》就是全部嫁妆。可惜两人生活节奏差得太远,1972年和平分手。毛主席得知后抹了把泪:“讷娃婚事办得太急。”但也没更多干预,他尊重她的选择。 那几年李讷带着幼子,日子紧巴。张耀祠向毛主席汇报:“主席,李讷手头拮据。”毛主席沉吟后批出八千元,让人火速送去。要知道,他自己抽的都是劣质香烟,可对女儿这点补贴毫不犹豫。收到钱那天,李讷跑到屋后,捂着脸哭得不成样子。 1976年9月9日凌晨,噩耗传来。床头灯还亮着,李讷跪在地板上,失声痛哭。说不清多久,她扶着墙站起,吩咐人准备黑纱,自己却突然发起高烧,整整昏睡两日。朋友们看在眼里,心里也揪着:父女情深,远比外界想象要浓。 伤口需要时间愈合。1980年代初,李银桥给她介绍了王景清。男方当过延安警卫员,人老实,满肚子兵书战例。两人决定结婚时,只摆了一桌便饭,花费不足五十元。有人打趣“主席女儿太寒酸”,李讷却很满意:“简简单单挺好。” 此后四十多年,她极少在公众场合开口谈往事。每年12月26日和9月9日,李讷都会提早半小时去纪念堂排队。按规定她可以直接走侧门,但她习惯站在普通队伍里,和工人、老人、小孩一起慢慢挪动。工作人员认出她,想请进,她摆摆手:“我跟大家一样。”这份低调,多少延续了父亲“群众路线”的作风。 有人问我李讷这一生算不算传奇?我更愿意说,她只是把“主席女儿”四个字过成了“普通中国人”四个字。跌宕有之,伤痛有之,却从未脱离泥土。正因为如此,当年那句“李讷是哪级官呐”才显得意味深长——官职、头衔、光环,在父亲眼里统统不如一颗沉进去的心。历史翻页容易,沉下去过日子最难,而她做到了。