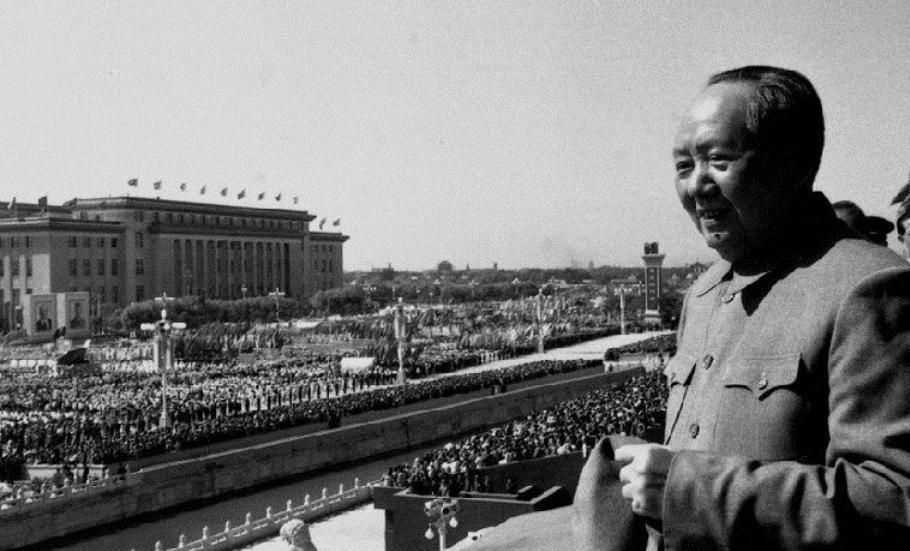

1949年毛主席与众人游天坛,期间问一清末翰林:你见过慈禧几次? “午后三点,文件改明早再批,好不好?”毛主席推开案卷,冲身边工作人员笑着发问。时间是1949年9月23日,政治协商会议开幕前四天,会议文件堆得和墙一般高,众人愣了一下,随即明白,主席是想挤出一点空隙去透口气。 短暂商议后,一行汽车驶出中南海。初秋的北平风带着桂香,天坛外墙的青砖在阴云下泛冷光,偌大的坛域里没有游客,显得格外空旷。主席一下车,先在东门口四处张望,像是在等人,身上却透着少有的轻松。 不多时,几辆军用吉普接连驶到饮料棚旁。刘伯承、陈毅、聂荣臻、粟裕、傅作义、陈明仁等依次下车,脚步声在寂静中显得清脆。主席向大家摆手:“这几天脑子绷得太紧,咱们今天就当散心,给身体放个假。”一句话,把原本拘谨的军人、学者都带进了随意的氛围。 队伍里还有两位长者——张元济、陈叔通,皆系清末翰林。主席指着张元济半打趣地说:“张老的履历可精彩,最关键的问题——您到底见过慈禧太后几次?”一句问话,把时间线一下拉回四十多年前。陈毅憋笑,粟裕索性鼓掌起哄。张元济拉了拉长衫袖口,略显腼腆地答:“真要算次数,屈指可数。咱们翰林不过是旧朝的小科员,想见老太后,比现在大学教师见校长还难。”这一比喻妙得很,连刘伯承都被逗乐。 大家沿着丹陛桥缓步前行,落叶在青砖地上“沙沙”作响。走到回音壁时,陈叔通感慨:“今儿能随便说话、随便走动,当年想都不敢想。”主席摆手:“时代不一样喽,现在咱们讲的是合作、团结,旧日的等级那套该散就散。”语气平和,却让在场的旧学人心里暖得很。 拍合影是主席的主意。摄影师架好相机,众人排成一列。按下快门前,主席忽然把陈明仁拉到身旁:“姓陈的,你我都是湖南伢子,站前头不丢人。”陈明仁一脸局促,陈毅拍他肩:“老乡站一起,再自然不过。”快门“咔嚓”落下,这张照片后来成了许多史料展览的封面。 照完集体照,主席又示意单独给傅作义留一张。两人在回音壁前并肩而立,主席指着墙上一块新补的青砖说:“如果今年一月你没握手,恐怕补墙都来不及,整座坛城也要遭炮火。”傅作义低头不语,耳尖微微发红。主席轻声添了一句:“北平完好,你居首功。我在想,要不要给你颁个‘天坛大小’的奖章?”话音落地,众人都笑,傅作义也终于露出笑容:“主席这是抬举,能留住古城,比什么奖章都重。” 天色渐暗,凉意透骨。队伍在古柏林歇脚,主席递上一支烟给张元济:“当年瀛台觐见光绪,你给皇帝提过设新式学堂,结果闹得一塌糊涂。现在想来,是否还是那句话——人才决定国运?”张元济把烟别在耳后,略一点头:“八十多岁的人了,还活着看新政成型,我知足。要说教训,一句话:再好的书生理想,也得有强大的力量来守护。”这番话,打在许多将领心口上。 从回音壁折返时,主席边走边给陈明仁“布置作业”:“外头还有谣言,说你被扣在北平。散会后先去济南,再给同学洗五十打照片,好好解释解释。”陈明仁赶紧点头,“任务包在我身上”。同行的人听得出,这是主席给旧部队将领的一道“安心丸”。 返回东门已是灯影初上。主席最后望了一眼祈年殿的蓝瓦:“三天后大会一开,就是真正的新局面。今天这步路,不是简单散心,是让过去与未来握手。”车灯亮起,树影一晃而过,夜色把天坛收进沉静的轮廓里。 若干年后,历史学人总爱考证这次散步的细节:谁站在第几排、谁的衣领没扣好、张元济到底说了几句“翰林俏皮话”。我更在意的是另一个画面——一群身份各异的人,在废除等级、重塑秩序的前夜,走在同一条青石路上,随意说笑。这段小插曲,恰是1949年中国转折气象的生动注解。