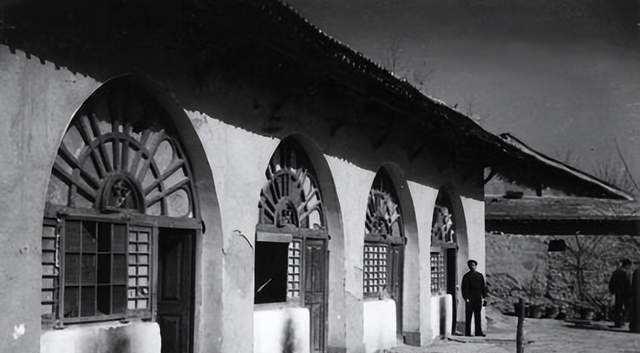

毛主席在延安住了13年。为什么后来他再也没有回去?我不想,我不能。 毛泽东,1893年出生在湖南韶山冲一个普通农家,幼年时在私塾苦读,接触了《三字经》《论语》等传统典籍,也开始对社会不公产生思考。少年时期,他走出韶山,考入湘乡东山小学堂,接触到新思想,阅读《民立报》等进步刊物,对革命萌生兴趣。1911年辛亥革命爆发,他剪去辫子,投身湖南新军,短暂体验军旅生活。1918年,他来到北京大学图书馆工作,整理书籍之余,阅读马克思主义书籍,思想逐渐成熟。1921年,他参与中共一大,成为党的创始人之一,确立了革命方向。 1927年,秋收起义失利后,毛泽东带领队伍上井冈山,开辟革命根据地,探索农村包围城市的道路。1935年,长征到达陕北,他落脚延安,开始了十三年的艰苦岁月。在延安,他撰写了《论联合政府》《论联合战线》等重要文章,奠定了抗战和解放战争的理论基础。杨家岭的窑洞里,他主持会议,制定政策;枣园的果树下,他与农民交流,了解民情。1945年中共七大,他正式当选中央主席,确立了领导核心地位。新中国成立后,他移居北京,投身国家建设,领导经济恢复和抗美援朝,忙碌的日程填满了他的人生。 1935年10月,中央红军长征抵达陕北,毛泽东在延安扎根,度过了革命生涯中最关键的十三年。他在杨家岭、枣园等地居住,领导了抗日民族统一战线的确立,推动整风运动,提出实事求是的原则,为革命胜利打下基础。1948年3月,他离开延安前往西柏坡,临行前曾驻足远眺宝塔山,表达了日后重返的愿望。然而,这个愿望始终未能实现,成为他心中的遗憾。 新中国成立后,毛泽东肩负起领导国家的重任。1950年代初,朝鲜战争爆发,他投入大量精力协调外交和军事事务。土地改革、“一五计划”等内政任务接踵而至,他每天批阅文件,主持会议,工作时间常常超过十几个小时。1962年,他曾计划骑马考察黄河,顺道重访延安,秘书为此准备了行程安排,但繁忙的政务让计划一再推迟,最终搁浅。延安的地理位置偏远,西北地区铁路尚未全面贯通,而毛泽东偏好火车出行,西北交通不便成为一大障碍。他多次南下视察江苏、湖南等地,但西北始终未列入行程。 国家发展的重心也在影响行程安排。新中国初期的工业和农业建设主要集中在东部和中部,西北地区因自然条件和人口限制,经济发展相对滞后。毛泽东的视察多围绕经济中心地区,延安虽是革命圣地,却因地理和经济原因未被优先考虑。他也曾考虑过其他革命旧址,如遵义、瑞金、西柏坡,但同样因时间和路途限制未能成行。唯一的一次故地重游是1965年途经井冈山,因距离湖南较近,他顺道前往,写下《水调歌头·重上井冈山》。 新中国成立后,毛泽东全身心投入国家建设。1950年代,他推动土地改革,完成农业合作化,启动“一五计划”,为工业化奠定基础。抗美援朝期间,他密切关注前线,亲自审阅电报,协调战略部署。1960年代,他多次南下视察,调研农业和工业进展,关注民生疾苦。1965年,他在湖南考察后,专列停靠井冈山附近,他重游故地,回忆起革命初期的艰难岁月,写下诗词表达对革命精神的传承。 延安始终是他心中的牵挂,但他再未踏足西北。其他领导人如刘少奇、朱德也因政务繁忙,未能重返延安。1973年,周恩来陪同越南领导人黎笋访问延安,成为中央领导人中唯一重游故地的人。毛泽东的日程被国家大事填满,西北交通不便和经济发展滞后,进一步限制了他的行程。1976年9月9日,毛泽东在北京逝世,享年83岁。直到生命的最后,他也没能实现重返延安的愿望。延安的窑洞、宝塔山、黄河水,成为他未了的心愿,却也以革命圣地的身份,激励着后人继续前行。