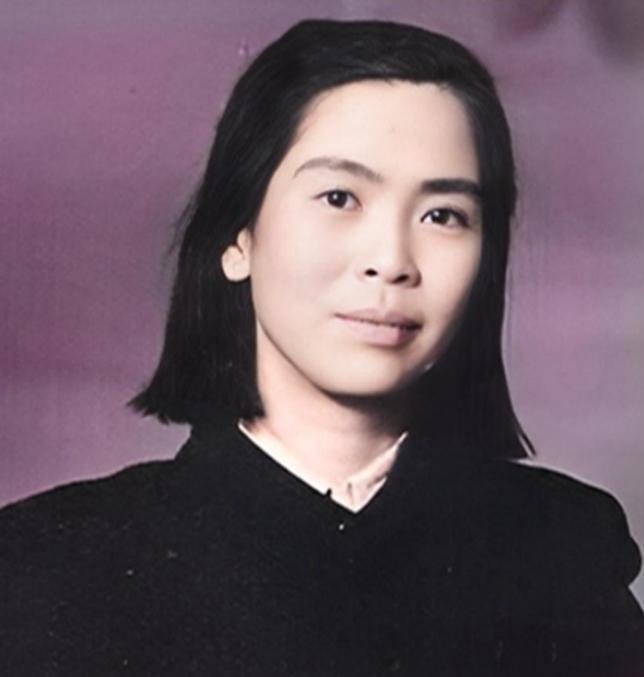

1984年贺子珍病逝,可在她遗体在火化时却突发“怪事”,原来工作人员在贺子珍的骨灰中发现了几个烧不尽的黑色异物。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1984年的上海,春寒未褪。75岁的贺子珍在华东医院静静合上双眼,结束了她从井冈山烽火到长征血路的传奇一生。 遗体火化时,900℃的高温吞噬,却烧不化几块漆黑的金属碎片,它们像倔强的历史密码,从骨灰中显露狰狞。 女儿李敏颤抖着拾起这些异物,瞬间泪如雨下,这是49年前长征路上,敌机轰炸留给母亲的“纪念”。 时间倒回1935年4月,贵州盘县的山路上,红军休养连正躲避敌机扫射。26岁的贺子珍突然冲向担架,用身体护住伤员钟赤兵。 爆炸的气浪将她掀翻,弹片从后背贯穿右臂,鲜血浸透军装。 军医李芝回忆:“她像被撕开的布袋,我们只能取出浅表的弹片。” 17块深嵌体内的弹片中,颅骨附近的那枚成了她晚年头痛欲裂、情绪不稳的根源。主席曾连夜策马探望,却只能看着爱人咬牙忍痛。 这些弹片背后,是一个女人被时代洪流裹挟的宿命。 其实,贺子珍比主席更早踏上井冈山,是第一个拿枪的女红军。 黄洋界保卫战中,她挺着孕肚削竹钉、炒铁蒺藜;长征途中四次怀孕,生下孩子只能送人;在苏联,她蜷缩在疯人院的铁窗下,眼睁睁看着幼子廖瓦死于流感。 弹片折磨的不只是身体,还有被历史误解的尊严,因伤病情绪失控,她被误读为“精神失常”;因江青阻挠,她与主席此生仅1959年庐山一见。 邓小平接到骨灰异物的报告时,立刻明白那是什么。他批示“中央领导人都要送花圈,骨灰放一室”,将这位从未担任要职的女战士,安葬在八宝山革命公墓最高规格的一室。 康克清、曾志等老战友自发前来,她们清楚,贺子珍的葬礼,是对所有被遗忘的“井冈山姐妹”的追悼。 那些弹片最终被编号1984—047,陈列在中国革命军事博物馆。 金属沉默,却震耳欲聋地讲述着,革命不是浪漫史诗,而是血肉之躯为信仰支付的代价。 贺子珍晚年常对女儿念叨:“别让主席分心。”她至死不知道,主席临终前对着李敏比划的圆圈手势,被解读为呼唤她的乳名“桂圆”。 骨灰中的弹片与八宝山的党旗,终于让这段隔着烽火与政治的思念,有了最苍凉的注解。 信息来源: 永新县人民政府《庐陵文化生态保护实验区建设成果展播——永新贺子珍故事》 网易新闻《1984年贺子珍遗体火化后,发现骨灰里有坚硬异物,真相令人动容》