敦煌研究院前院长赵声良曾经说过,“今天的深圳与古时的敦煌!”。千年之前,敦煌是中外文化往来交融的集大成者,而今天的深圳则是新时代背景下中西方商贸与文化往来的重镇。

跨越千年时空,两个城市并不陌生,敦煌莫高窟的文物曾多次在深圳进行展览,每次都引得万人空巷。而这个暑假,敦煌莫高窟又来了,不过这次来的是数字分身。

“大成敦煌——敦煌文化艺术大展”将在7月底在南山博物馆展出,200余件套珍贵展品、多件国宝级文物首次展出以及不开放洞窟的数字化还原将与市民见面。其中最特别的当属从不对外开放的第285窟,大名鼎鼎的“五百强盗成佛图”就是此窟的一部分。这次将会以高清数字技术对285窟等6个洞窟进行还原呈现。

深圳市民对不开放洞窟并不陌生

记者从公开信息获悉,这次展览中6个使用高清数字技术精密制作的1∶1复原特级保护洞窟尤为值得关注,包括两个不开放洞窟——第285窟和第3窟,莫高窟年代最早的第275窟更是首次实现数字化整窟输出。

最特别的285窟形成于西魏时期,是中国文化与西方的外来文化交融的一个重要时期。它是敦煌石窟中最早有确切开凿年代的洞窟,保留有九首龙身的开明、人头蛇身的女娲、旋转连鼓的雷公等图案,有中国“万神殿”之称。其中的《五百强盗成佛》,画有战争、受审施刑、剃度等场面,为今天提供了古代兵器、刑法、建筑、服饰等形象资料,它也是莫高窟西魏时期最大的一幅故事画,更是最早的因缘故事画。

当前出于保护目的,285窟已经多年未对外开放了。不过,对于第285窟,深圳市民并不陌生。2021年底,深圳博物馆“搬”来了莫高窟的4座代表性洞窟,其中就原比例复制呈现了莫高窟第285窟。那次展览引来大量深圳市民现场观摩。

2021年,敦煌莫高窟4座代表性洞窟曾在深圳等比例重现。(轩慧摄)

数字技术让市民沉浸式感受敦煌学百年成果

先进技术不仅让不开放洞窟“数字复原”,还让市民更沉浸式的感受敦煌学百年的研究成果。

记者了解到,在国家文物局“互联网+中华文明”行动计划指导下,敦煌研究院和腾讯运用前沿数字技术,基于第285洞窟联合打造深度文化知识互动产品。在虚拟世界对敦煌第285窟进行1:1毫米级高清立体还原,结合丰富的壁画和学术内容,创建出一个可实时交互、沉浸参观、体验游玩的深度漫游场景。

这次展览中,市民可以佩戴VR设备、跟随能量体「摩灵」指引,身临其境“走进”洞窟。市民不仅能打破时空束缚,穿越到1400多年前精妙绝伦的壁画世界,还能与“雷公”等40余位“众神”飞跃云端、一同奏响天乐。

据腾讯项目团队介绍,这背后得益于数字照扫、三维建模技术、游戏引擎的物理渲染和全局动态光照、VR虚拟现实场景等游戏技术的加持。

另外面向当下年轻大众对文化体验需求呈现更开放、更多元的特点,该项目开创了更为完整的旅游服务模式——“游前-通过线上互动了解知识、游中-沉浸式VR体验、游后-现场留念‘置身国宝洞窟’纪念视频”的升级体验,也为文博数字化、文旅行业创新开辟又一全新场景。

现场展示藏经洞文物数字化回归成果

据了解,敦煌研究院近年来推进“流失海外敦煌文物数字化复原项目”,联合腾讯打造“数字藏经洞”数据库平台,整合流失海外敦煌文物目录、珍贵图像,并纳入海量国内外敦煌学研究成果,同时运用AI技术对经卷文字自动识别,具备图像拼接、图像缀合、知识图谱构建、全文检索等功能。

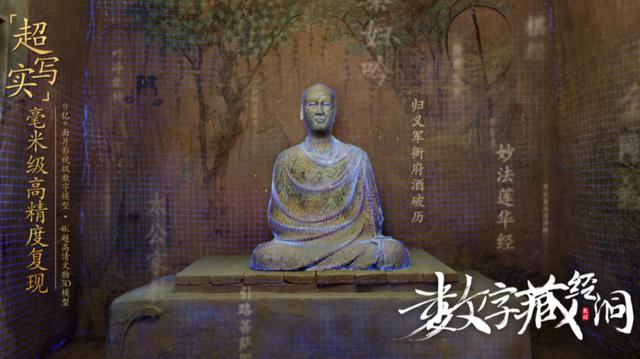

“数字藏经洞”画面。

目前,“数字藏经洞”数据库平台发布敦煌文书经卷9900多卷、图像60700多幅,经卷内容识别840多万字。

本次深圳展览将集中展示流失海外藏经洞文物数字化回归项目系列成果,选取8件藏经洞经卷文物原件,以及流落海外的数字回归绢画复制品11幅和经卷复制品8件,包括“世界第一部药典”唐代《新修本草》(原件收藏于法国国家图书馆),现知全世界最古老、星数最多的《全天星图》(原件收藏于英国国家图书馆)等。

此外,莫高窟北区众多文物及其他展品是国内外大型博物馆首展,包括现存世界上最早的活字印刷实物“回鹘文木活字”、《资治通鉴》残片、十一世纪铜十字架等。

文、图/广州日报新花城记者:王纳通讯员:王一珺

(署名图片除外)

广州日报新花城