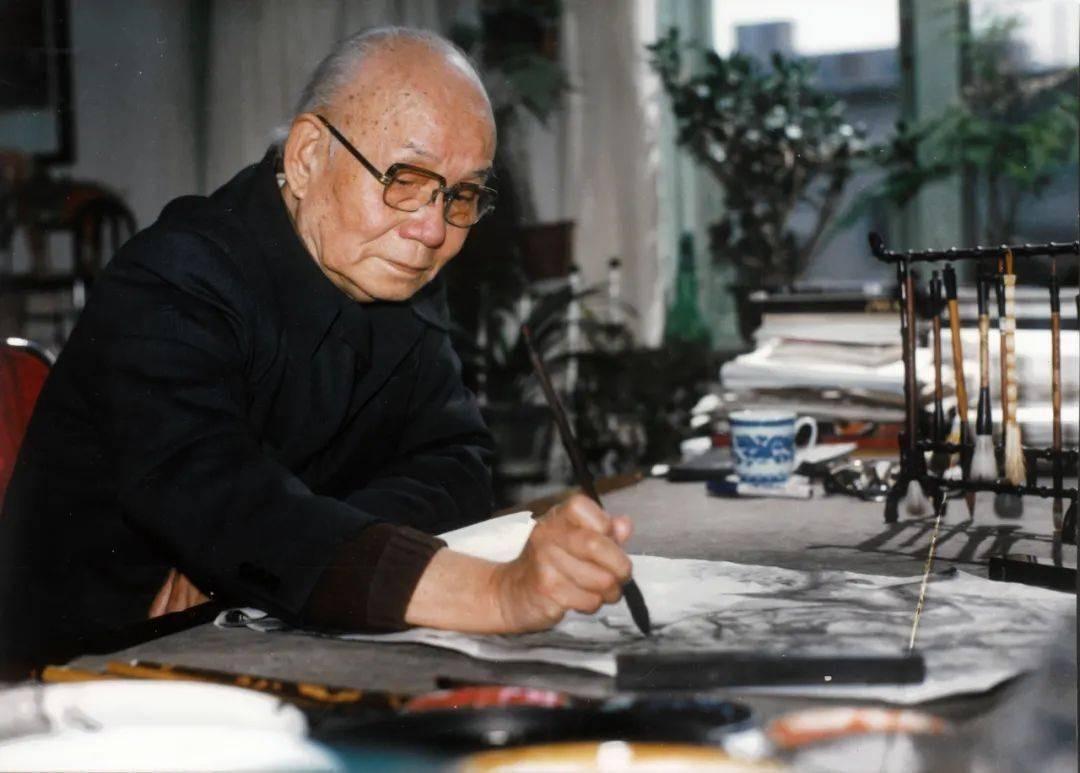

李可染拜师齐白石 说起中国画,李可染和齐白石这两位,是绕不开的名字。他们一老一少,风格不同,却在中国画坛上留下了深刻的印记。可很多人不知道,这两个大师级人物,其实有一段颇为曲折又真实的“师徒情缘”。 这事儿得从1946年说起。那时候,抗战刚胜利,全国都在恢复元气。李可染选择去了北平艺专任教,这个决定,是在徐悲鸿的引荐下做出的。而说到徐悲鸿,就不能不提一个细节:李可染和徐悲鸿的交情,是在重庆江北磐溪的石家花园处慢慢建立起来的。 那时李可染是国立艺专的讲师,徐悲鸿则住在离那儿不远的石家花园。李可染经常往那边跑,谈画、谈艺术,有时甚至还当和事佬,撮合过林风眠和徐悲鸿的和解。可以说,他既是个画家,也是个“中间人”。因为这层关系,抗战胜利后,徐悲鸿拉着李可染一块回北平,进入北平艺专。也正是因为这份信任,徐悲鸿把李可染介绍给了齐白石。 这就是开头。 那时的齐白石,已经是名满天下的老画家了,地位稳得很,画价也高得惊人。徐悲鸿早年曾力挺齐白石,帮他在艺术界站稳脚跟,所以齐白石对他颇为感激。徐悲鸿介绍来的学生,齐老多少得给几分面子。李可染头一次登门时,齐白石还算客气,起码泡了杯茶,让他站在旁边看自己画画。就是这份“看”的资格,不是谁都能有的。 这一看,就是一年。 别小看这一年。李可染来来去去,看了不少,也没啥特别的交流。齐老对这位年轻人,并没有留下什么印象。直到1947年春,李可染拎着二十多张画,郑重其事地登门请教。 齐白石当时正在躺椅上闭目养神,李可染把画一张张递上去。齐老本来是敷衍地翻了几页,眼皮都懒得抬,但看着看着,他突然坐直了身子,眼神里开始有光。 “这才是大写意呢!这才是大写意!”他一边看一边感叹。 这是个转折点。 等到看完,齐白石才抬起头,认真地问:“谁是李可染?你就是李可染?” 这句话听着像随口一问,其实意味深长。一年多的时间,他对李可染几乎没什么印象。看过这些画,他才第一次“正眼”看人。 接下来这句更不得了:“三十年前,我看过徐青藤的真迹,三十年后,又看到你这个年轻人的画了。”这可是极高的评价。徐青藤是谁?徐渭,明代的大画家,水墨花鸟、山水都极有个性,齐白石是他的死忠粉,曾说自己画画就是“学徐渭得法”。他居然把李可染跟徐渭相提并论,可见是真心喜欢李的画。 李可染当时听得有点受宠若惊,说实话,他自己心里也清楚,这样的赞美,是分量极重的。 聊着聊着,气氛轻松下来,齐白石还开起了自己的玩笑:“我一辈子想写草书,可我现在还在写正楷……”这句貌似调侃,实际透露出他对李可染“草书式”的奔放笔意的认可。 等到要走的时候,齐白石说:“留下吃饭吧。”李可染觉得打扰太多,推辞了几句,结果齐白石当场翻脸:“你走吧,不送你了!”气氛一度有点尴尬,幸亏齐家人眼疾手快打圆场,李可染也马上改口:“留下留下,吃饭。” 就是这顿饭,让关系开始升温。 从这以后,齐白石越发喜欢这个小他整整五十岁的晚辈。有了收徒的想法。 李可染也不是没想过拜师,但他这个人做事一贯严谨,不喜欢草率。他觉得拜师是大事,不能儿戏。仪式得隆重,见证人得找好,日子得选好……于是就拖着没动静。 而齐白石等不住了。他嘴里开始念叨:“李可染这人啥都好,就是不愿意拜我做老师——未来啊,他的成就会很高。”这话,被家里的护士听到了,护士又传给了李可染的夫人邹佩珠,邹佩珠再转告给李可染。李可染这才知道,老爷子是真的在意。 他马上去解释,说:“齐老,我早就想拜您为师,只是一直想着要选个好日子,还要请徐先生来做见证人……” 齐白石当即挥手:“准备么子哟?不准备。今天就行!” 这态度,真是迫不及待了。 李可染还想客气一下:“总要准备点礼物吧?”齐白石一句:“什么都不需要,选日子不如撞日子。” 就这样,李可染和齐白石的第三子齐子如一块儿跪下,行了拜师礼。齐白石一边扶起李可染,一边眼含热泪,说:“你呀,是一个千秋万世的人哪!”这句话说出口的时候,李可染还没成“李大师”,但齐白石心里早已认定:这个人,将来必有大成。 拜完师,齐白石送了一幅自己的得意之作《五蟹图》给李可染,还在上面题了字:“昔司马相如文章横行天下,今可染弟书画可以横行天下矣。”这是极高的评价,而且那幅画很可能是齐老早就准备好的,说明他收徒的念头由来已久。 接下来的十年,两人师徒情深。李可染几乎把齐老的技法研究了个遍:墨法、构图、笔意、纸张、印章的落款方式……他甚至把齐白石的用纸、用墨习惯都记录下来,照着去试。有什么不懂的,就请教,反复琢磨。那是一个传统文化和现代观念碰撞交融的阶段,而齐白石的影响,是李可染后来能形成自己风格的重要根基。 当然,李可染并不是照搬齐白石,他有自己的方向。他把西画里的明暗处理引进到中国画中,在传统笔墨和现代光影之间,找到了独特的表达方式。他自己后来也说:“传统是一座矿藏,不是框架。”