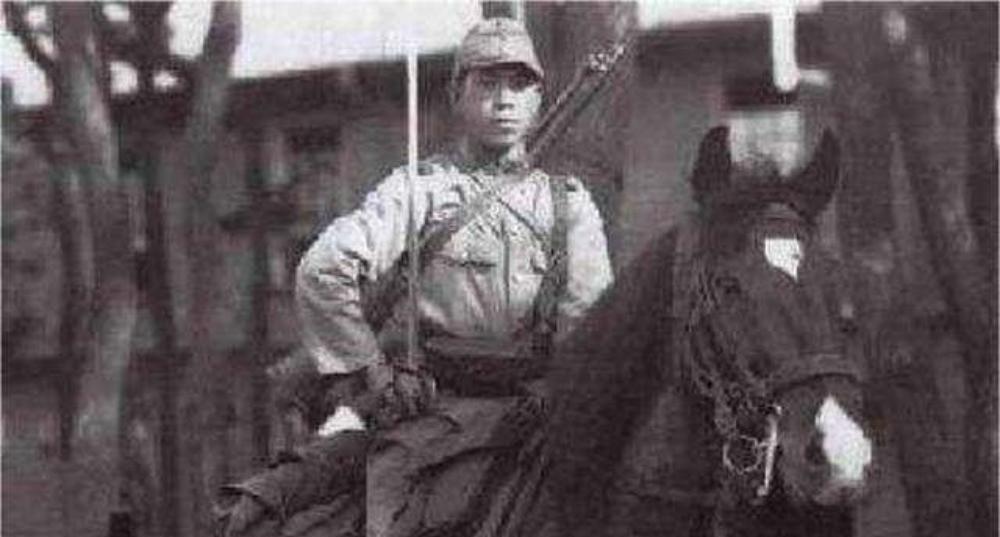

日本最“窝囊”将军,逃跑时被长矛刺穿肛门,砍下头颅!罪有应得 “1932年12月15日夜,我亲眼看见那日本骑兵大佐像压垮的驴一样趴在墙上哀嚎。”七十年后,庄河老兵刘广彬说这句话时,嗓音仍在发抖。一句随口的回忆,把我们重新带回到东北黑夜里硝烟与怒火交织的瞬间。 时间得往前倒一点。森秀树1886年生于山形县,一个普通佃农的儿子。乡下孩子在军国主义教育里只有一条上升通道——当兵。他先读士官学校,再进陆大,1910年代就跟着师团在朝鲜演练“快速突击”。骑兵的浪漫和残忍被他同时吸收——长马刀闪亮,马蹄扬尘,敌人没有退路,这便是他的信条。到1930年,他已是大佐,率四个骑兵大队驻安东,自诩“东北草原最快的刀”。 九一八后,他的骑兵联队沿铁路南下,每进一村,先放火,再清人。有人统计,仅黑沟子一地一日被杀两百三十口。森秀树习惯把这一套写进报告:“以震慑效果论,优。”上峰乐见其成,还在东京的讲武殿为他摆了庆功宴。自此,他更加确信残忍和速度是致胜法宝。 然而,东北也在暗暗聚力。1902年庄河自发出现的大刀会,原是保乡团性质,成员多是种地、伐木、跑船的小伙子。1920年代后,当地几位奉天高等警官学校毕业生——其中就有鞠抗捷——把原本松散的乡勇训练成轮班制队伍,刀盾对练、夜间潜行、火器拆装一项也没落下。与其说这是农民武装,不如说是隐藏在田间的“准正规军”。 进入1932年冬,庄河县城里只剩三百来名伪军把守。鞠抗捷判断:日军主力此时忙着“冬季围剿”,庄河成为薄弱环节。大刀会连续一个月侦查、摸排、抓密探,最后把进攻日子定在十二月十七日夜。但计划刚要实施,意外发生——日军辽南指挥部强行把任务交给了森秀树,命他率精锐骑兵先到庄河“清场”。鞠抗捷不得不把日子提前两天,一切仓促。 森秀树收到命令后很兴奋,他向副官夸口:“二十四小时,我带回三千个脑袋!”副官提醒他庄河地形复杂、夜战不利骑兵,他却嗤之以鼻。当天傍晚,他带头纵火烧掉南门外三条街,紧接着闯进当地富绅寇福昌的大院驻扎,只在门口丢下两名哨兵——典型的“快进快出”思维,让他没机会布置层层警戒。 夜里十一点,大刀会主力分三股潜入城区。第一股封锁南门,切断骑兵后援;第二股袭击伪军营房;主力则直扑寇福昌大院。庄河的冬夜零下二十度,月光黯淡,雪地踩上去发出“咯吱”声,战士们用白布裹鞋底降低噪音。等到最后三十米时才爆发喊杀。森秀树被惊醒,裤子还没提就抓起指挥刀往外冲。机枪手试图架枪,却被飞来的长矛直接钉在木柱上——这是大刀会早就练过的“破机枪”动作,专挑角度和死角。 五分钟后,骑兵联队已支离破碎。缺马、缺照明、缺队形,全副武装反倒成了累赘。森秀树在四名亲兵掩护下拼命往北墙爬,墙外就是他留做预备的辎重中队。甲片反光,目标极大。追上来的庄河汉子郑义抡起三米长矛,笔直捅了过去。甲缝被撬开,枪尖由下往上穿体而出。森秀树发出一声尖叫,身体僵在墙头。鞠抗捷几步上前,刀起头落,他没给敌人再嚎第二声的机会。 与此同时,外围三百大刀手用“倒八字”阵阻击增援骑兵。东北的土路被雪掩埋,马陷进去拔不出来,日军冲不上来,撤又撤不掉,只能看着城里火光冲天。等天亮,庄河县城满地残甲,寇宅墙头挂着那颗头颅。森秀树成了日本陆军在中国战场第一个被斩首的高级军官,这条消息通过地下电线一路传到北平,前线报纸纷纷转载。对苦战中的中国人而言,这颗头颅比一百条新闻管用。 后续很短。日本关东军勃然大怒,追封“战死少将”聊作遮羞,却再也不敢轻言“骑兵无敌”。庄河大刀会借此声势,又吸纳两千青壮,成为辽南游击战中的重要一环。鞠抗捷本人后来转入正规军,解放后长期在国家计量部门工作,“精确到毫米”的老战士成了科研带头人,多少让人唏嘘。 有人问:冷兵器怎么能打赢重机枪?答案并不玄妙——信息、地形、组织纪律,再加一点对敌人的洞察。森秀树死于盔甲,也死于自负。支撑他屠村放火的那股凶狠,在真正的战阵里一点儿用没有。局势瞬息万变,战术和傲气碰撞时,后者往往先碎。 值得一提的是,这一战在辽南百姓心里留下的并非简单的血腥画面,而是“能打”的信念。试想一下:如果当年庄河没有那一次突袭,东北抗联和后续游击集团得再花多大代价,才能证明装备劣势并非不可战胜?历史没有假设,但沉默的人群从此敢于抬头,这是实实在在的收获。 今天回到资料堆里,森秀树只是日本陆军名录上一行黑字。然而在庄河,他的头颅曾挂在城墙上一整天,告诉所有过路人:侵略者也会发抖,也会流血,也会死得难看。这一幕比任何口号都有力——它把恐惧还给了制造恐惧的人,也让刀把子终于握在了自己手里。 人们常说战争是条最残酷的试金石,它照出人性的底色,也给狂妄者开具罚单。森秀树用自己的愚蠢写下一条注脚:盔甲可以挡住刀锋,却挡不住人心里的判断。