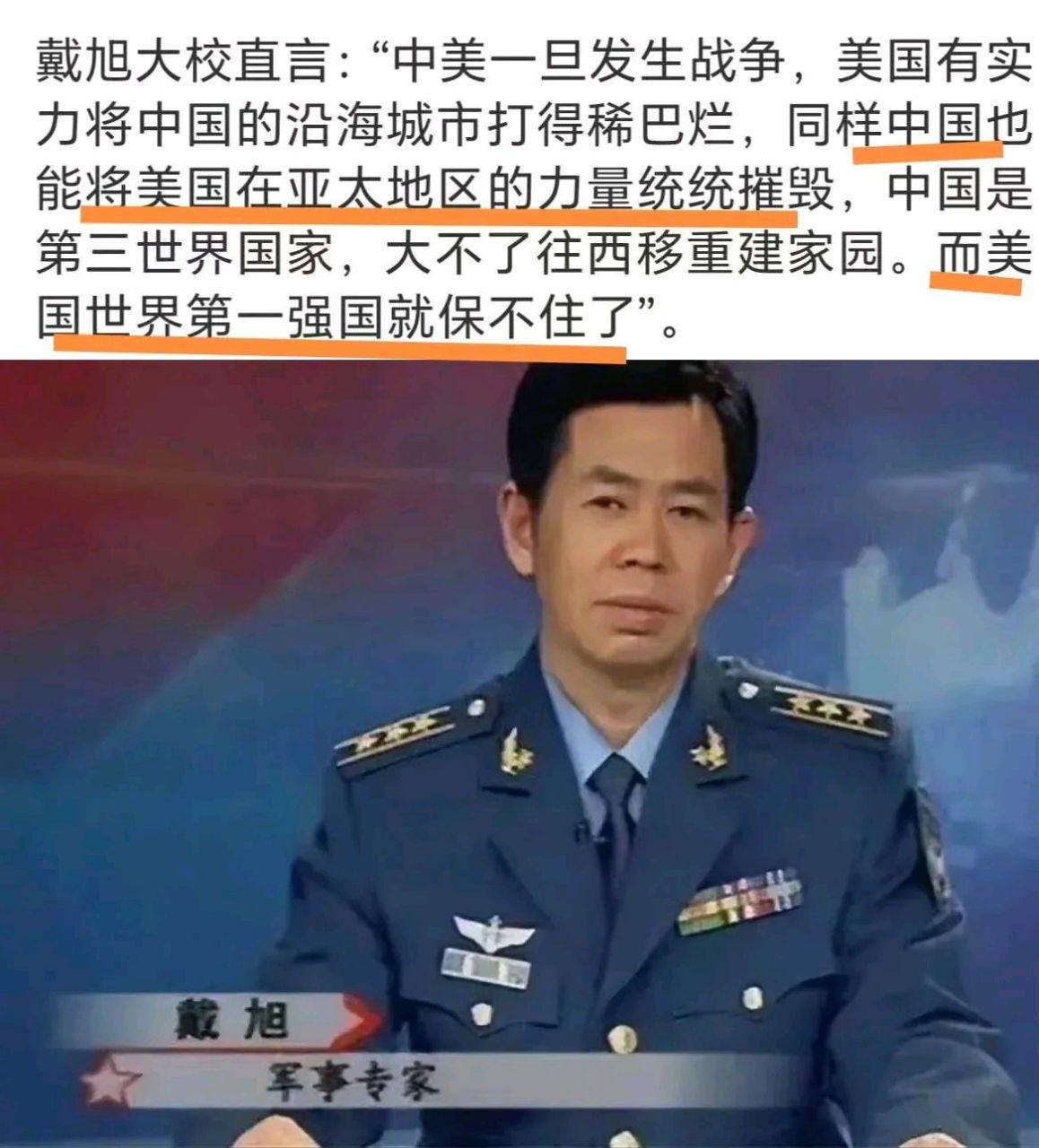

一旦中美打起来,中国沿海被炸了咋办?戴旭上校这句话,给我们吃了颗定心丸:如果中美两国开战,美国有能力把中国的海岸给拆掉,中国也可以把美国在亚太地区的势力给拆掉,中国作为一个第三世界,最多就是向西方转移重心,而美国将失去这个世界第一强国的位置。 美国这些年来依靠强大的军事和科技力量,在全球尤其是亚太长时间扮演着主导角色,从驻扎在日本、韩国的军事基地,到近几年拉着澳大利亚、菲律宾等搞联合演练,处处强调在亚太遏制中国。 中国军事力量快速提升,整个区域的力量平衡早就不是过去那种“一边倒”的局面。 就算战争爆发美国确实有发起远程打击的能力,给中国沿海带来严重损失,如今中国的反介入、防空和远程打击能力早已不可同日而语,美国如果轻易动用武力,自身驻扎在亚太的基地、舰队很快会变成攻击目标。 现实条件下美国的所谓太平洋战略不得不从高姿态的“全面封锁”,逐渐转向分散部署、快速机动作战,他们也明白正面对抗的风险越来越大。 中国这些年大力推进产业转移,中西部工业、科技、物流都在不断壮大,今天的中国不再只是东南一条“产业带”,而是成了一个从沿海到内陆全面链接、纵深极强的现代国家。 就算沿海受到打击,后方强大的恢复和动员能力依旧存在,中国历史上多次经历外敌入侵,都在全社会的团结和坚韧下逐步扭转局势,无论如何靠“瘫痪沿海”想让中国崩溃,早就是过时的剧本文本。 一旦战争开打大国较量不仅是打掉谁的局部,是比拼双方的全面损耗能力,美国国防高层心知肚明,若主动对中国动武,美军在亚太的基地和舰队必然承受反击风险,整个后勤线也难以幸免。 中国近年来在远程导弹、网络作战、太空干扰等新领域的投入,让美国必须严肃对待“互毁能力”这个现实,只要发生真正的冲突,就是一场全区域、全领域的消耗,美国不可能安然无恙地在远方遥控战争。 大国博弈可不仅仅在剑拔弩张的前线,现代战争极大程度上拉扯着全球供应链和经济网络,中国如果受到严重打击,可以选择把国家资源向内陆转移,继续保持经济运行,把恢复重心转向西部。 美国一旦在亚太吃亏,不仅将失去对全球事务的主导权,还会面对盟友信心的崩塌和战略体系的溃败,美国一旦跌下这个位置,想再爬上去将变得无比艰难。 近年来中国积极推进“一带一路”拓展对外经济联系,也为各种极端情况下的整体战略留足了回旋余地,的到了最坏的时候中国能及时调整战略重心,把资源、人口、产业拉到安全的内陆。 中国庞大的战略纵深、完整的工业体系和自我恢复的速度,都是对手难以想象的坚韧底气,这也是为什么不少军事观察家认为,现代中国的社会韧性和持续作战能力,远超以往任何时期。 大国之间的对抗最终拼的是产业链、科技链和整体持续抗压的能力,哪怕制裁、脱钩、断供短期让部分产业受挫,但也促使中国全社会更重视自主创新,提高内生动力,一旦全面脱钩,最受伤的其实是全球市场本身。 世界经济结构面临重塑,亚太是全球贸易和创新核心,冷战局势下各国都不愿沦为大国棋局的牺牲品,美方联盟体系再强,也不可能分担所有风险,只靠军力没人敢打包票撑多久,产业链、外资、技术乃至人才的流动,正在寻找更加平衡和安全的出路。