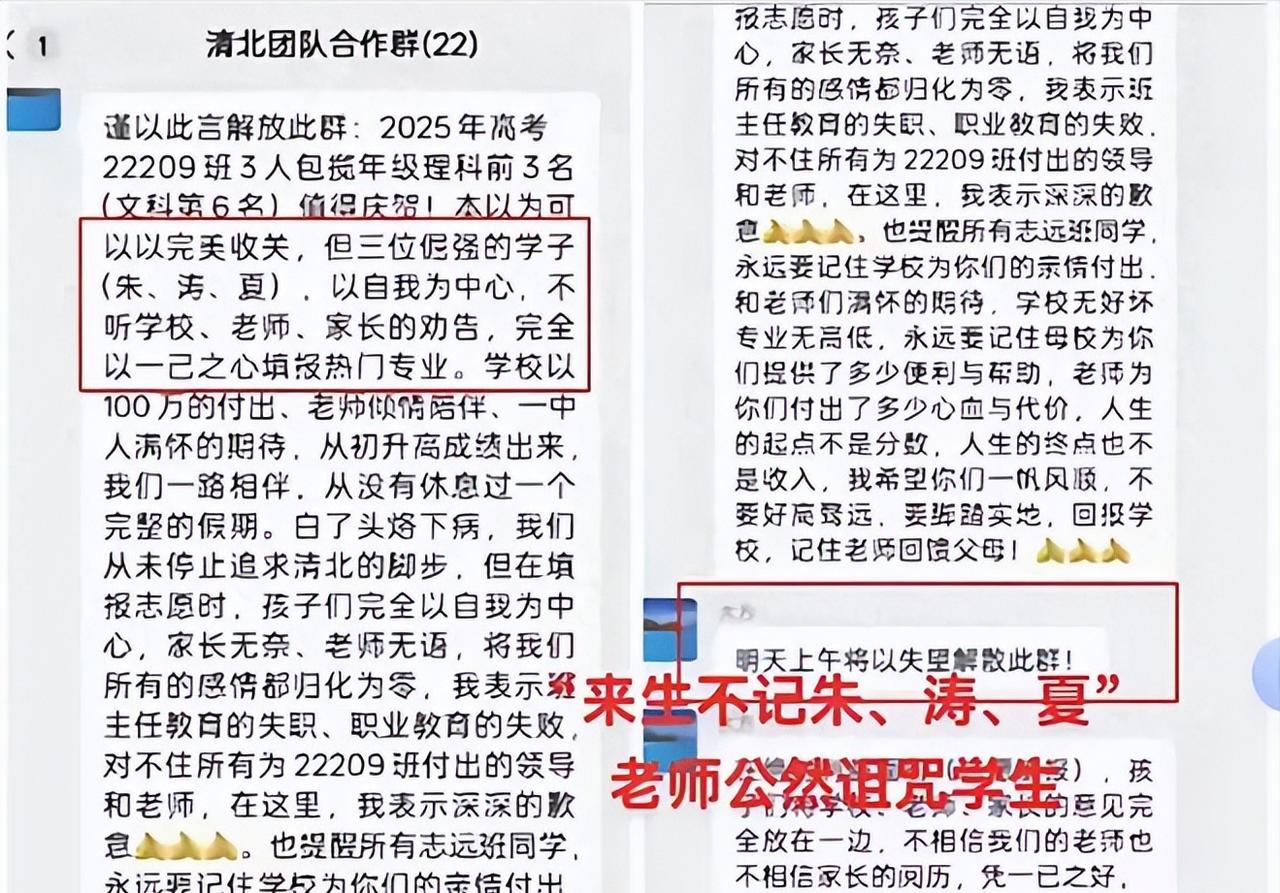

清华北大慌了,竟然被冷落了?前面有江西瑞昌三名学霸硬刚老师,放弃清北转报其他学校,后面又河南状元直接忽略清北,选择了国防科技大学! 这些事在网上吵翻了天,有人说这是“觉醒”,也有人替学生惋惜。最戏剧性的是江西那三位同学,明明考分够上清北,却选了自己更爱的专业,结果班主任在微信群里炸开了锅,连珠炮似的指责他们“对不起学校的培养”,甚至说要解散班级群。这场景让人看不懂:学生选个自己喜欢的学校,咋就成了“大逆不道”? 其实问题出在一种根深蒂固的执念上,好些学校把“考上清北”当成头等功,老师能拿奖金,学校能挂横幅,连地方政府都觉得脸上有光。 这种时候,学生的个人意愿早就被抛到脑后了。就像那位班主任,她愤怒的或许不是学生选错了路,而是自己的“业绩”受了影响。 可教育不是做生意,不能拿“清北录取数”当KPI,学生也不是用来冲业绩的工具。 有人说这几年清北受冷落,是因为“人才流失”。网上总传“80%的清北生都出国了”,这话听着吓人,其实根本经不起查。 清华2021届毕业生里,出国深造的只占6.9%,北大也才8.17%,绝大多数人还是留在国内搞研究、做事业。 再说了,浙大、交大这些学校的出国率也差不多,咋就没人揪着说呢? 说到底,是有些自媒体为了流量,故意拿“爱国”说事儿,把正常的留学深造抹黑成“背叛”,搅得人心惶惶。 更有意思的是对“爱国”的理解,有人觉得选国防科大、哈工大才是爱国,去清北就是“替美国培养人才”,这想法也太简单了。 两弹一星元勋里,14位是清华校友;屠呦呦、于敏这些国之栋梁,都是北大出来的。 国防需要人才,芯片、医药、农业这些领域同样需要顶尖学者。要是大家都扎堆去一个地方,反倒不利于国家发展。 就像河南那位状元选国防科大,是因为他想搞军工;江西那几位选其他学校,可能是想研究人工智能或者生物科技,这都是在为国家做贡献,没有高低之分。 现在的学生比以前想得更明白,他们不再盲目追“名校光环”,而是更看重专业适不适合自己。 清北固然好,但不是所有专业都能排第一,有些学校的特色专业反而更强。 比如想学航空航天,西工大可能比清北更对口;想搞核研究,中科大的实力毋庸置疑。 这种基于兴趣和规划的选择,其实是教育的进步——说明孩子们知道自己要什么,而不是被“清北”两个字绑架。 说到底,骂学生“不选清北”和骂“清北留不住人”,都是同一种思维在作祟:总想用单一标准衡量成功。 教育的意义,不是把所有人都塞进同一个模子里,而是让每个孩子都能找到适合自己的赛道。 当社会不再把“考上清北”当成唯一的成功标志,老师不再为了业绩逼学生报志愿,那才是教育该有的样子。 毕竟,能让学生笑着走向自己热爱的领域,比挂多少条“清北喜报”都更有价值。