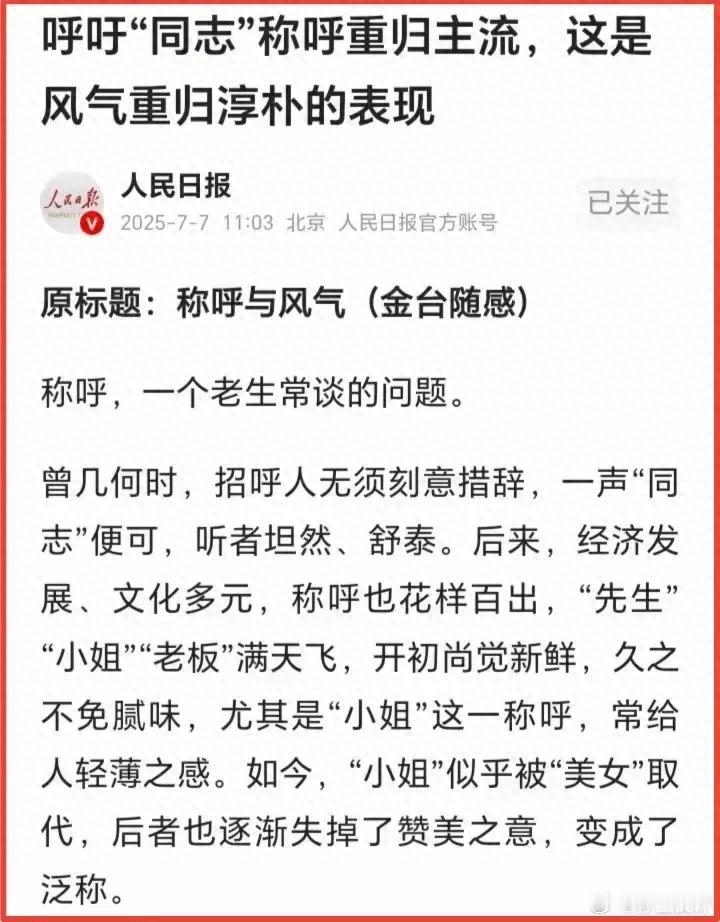

【人民日报呼吁“同志”称号回归,孙玉良:改变原词意义的人啥背景】

近年来,“同志”这一传统称谓在公共场合的使用频率逐渐降低,取而代之的是“先生”、“女士”、“老板”、“领导”、张总、李总、老师等称呼。最近《人民日报》官方号呼吁“同志”这一平等、亲切的称谓回归日常生活,强调其承载的革命传统和集体精神,在网上引发热议。但我想,“同志”这一称谓很难回归了,这一原本纯粹的称谓,已被污名化了,成为特定群体的代名词了。那么,是谁改变了“同志”的原义?背后又反映了怎样的社会文化变迁?

回顾历史,“同志”一词源于中国古代,意为“志同道合”,近代以来被革命队伍广泛使用,成为党员、干部和群众之间的平等称呼。它消除了等级差异,体现了团结与共同理想。新中国成立后,“同志”成为社会主流称谓,无论是国家领导人还是普通百姓,均以“同志”相称,彰显了社会主义的平等理念。然而,改革开放后,市场经济的发展使得社会称谓逐渐多元化。“先生”、“女士”等旧式称呼卷土重来,“老板”、“总裁”等商业称谓大行其道,而“同志”这一称谓在日常生活中的使用频率大幅下降。

对“同志”的污名化称谓源于港台和海外。20世纪90年代后,“同志”一词在港台及海外华人圈被借用为对同性恋者的代称,这一用法逐渐传入内地,并在网络和年轻群体中扩散。由于词义的演变,“同志”在部分场合的使用变得敏感,甚至有人因此避免使用该词,以免引发误解。我甚至一度认为,对“同志”的污名化也是“颜色革命”的产物,是改革开放没有过滤的“文化垃圾”。如今理性地分析,这种词义的变化并非偶然,而是社会文化开放与全球化的产物。同性恋群体在争取社会认同的过程中,借用了“同志”这一具有平等、团结意味的词汇,以表达自身的诉求。然而,这也导致“同志”的原义被部分消解,甚至引发传统观念与现代文化之间的冲突。

谁在推动“同志”词义的转变? 首先来说就是同性恋这一群体,他们在同性恋权益运动中,积极主动地选择了一个既有的、正面的词汇作为身份标签,争取社会接纳。而互联网时代的互来,加速了词汇的跨地域流通,使“同志”的新含义迅速普及,尤其是在年轻网民中广泛使用。 而影视作品、社交媒体等大众文化载体,有时会强化“同志”作为同性恋代称的用法,进一步影响了公众认知。如今木已成舟,再想让“同志”恢复原意,恐怕有点难。

当然,《人民日报》的呼吁是正确的,特别正能量。这不仅是对中国传统文化的坚守,也是对平等、团结的社会价值观的重申。然而,语言是流动的,词汇的含义会随着时代变迁而演变。要让“同志”回归原本的社会称谓,不仅需要官方倡导,更需社会共识的重新塑造。“同志”这一词汇的核心精神是平等、尊重与志同道合,如何当前社会正确理解和使用它,对我们每一个人都是重大考验。从个人来讲,我是极度反对同性恋这一群体使用“同志”这一称谓的,这有那么点“鸠占鹊巢”的味道。