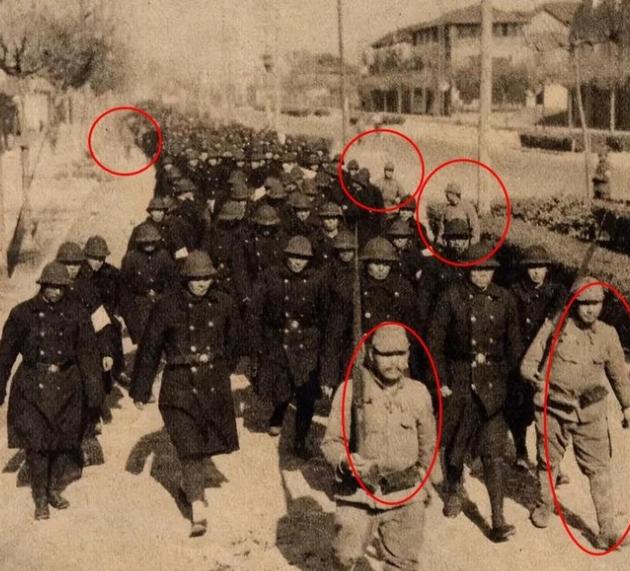

1937年,2000多名中国警察,被6个日本兵押往南京城郊屠杀!有人说:“如果有一个警察反抗,就不会团灭!”可如果了解一下当时的情况,就知道这样的说法太过天真…… 1937 年的南京,冬天来得比往年更冷些。 城里的警察们还像往常一样,在街头巷尾忙碌着,指挥交通的、巡逻的、处理邻里纠纷的,每个人都守着自己的岗位,想着过些日子就能暖和起来。 谁也没料到,这寒冬里藏着比天气更刺骨的灾难。 12 月中旬,城外的枪炮声越来越近,最后像炸雷一样在城里响起来。日军攻破了城门,坦克轰隆隆地碾过街道,到处都是尖叫和哭喊,平静的日子一下子碎成了渣。 最先被盯上的就是这些穿制服的警察。 日军说要给他们找个安全的地方,还管饭,把两千多人哄到了一块儿。 等聚齐了才发现,这哪是什么安全地,就是个没窗户的大仓库,门一锁,连口气都透不过来。 仓库里的日子一天比一天难熬。每天就给点掺着沙子的烂菜汤,后来连汤都没了,饿到第三天,好多人站都站不稳,靠墙滑坐在地上,连说话的力气都没有。 有人发烧咳嗽,也没人管,就那么硬扛着,仓库里的味儿越来越难闻。 大概过了四五天,日军打开门,让他们往城外走。 押着他们的就六个日本兵,可这六个人手里都端着枪,刺刀闪着寒光。警察们被饿得头晕眼花,只能踉踉跄跄地跟着,谁走慢了,枪托就直接砸过来,血顺着脸往下流,也得咬着牙继续挪。 一路上到处都是日军的岗哨,墙头上架着机枪,黑洞洞的枪口对着他们。 冷风刮在脸上像刀子割,有人没穿鞋,脚踩在冰碴子上,留下一个个带血的脚印。队伍里没人敢说话,就听见自己的喘气声和脚步声,还有日本兵时不时的呵斥。 走到秦淮河和长江交汇的地方,他们看见地上挖了好几道深沟,沟边摆着机枪。 日军把他们二十个一组分开,推到沟边,让背对着河站好。 有人吓得腿一软跪在地上,被日本兵一脚踹起来,只能直挺挺地站着,等着不知道什么时候会落下的灾难。 突然,机枪响了,噼里啪啦的,像放鞭炮,可这声音带着血。 前面的人一排排倒下去,掉进沟里,血顺着沟往河里流,把冰面都染红了。 枪声停了,日本兵又拿着刺刀在尸体堆里扎,没断气的再补几下,确保一个活口不留。 伍长德当时是个交通警察,枪响的时候他赶紧往地上倒,压在别人身上装死。后背被刺刀划了一下,疼得他直哆嗦,也不敢动。 后来日军往尸体上泼汽油,点了火,火一下子烧起来,他感觉后背要被烤化了,趁着烟大,连滚带爬地跳进了秦淮河。 河水冷得像冰,他拼命往对岸游,上岸后钻进草丛躲了一夜。 第二天换上找来的破衣服,才躲过日军的搜查,最后摸到安全区,在鼓楼医院躺了两个多月,后背那道疤一辈子都没消。 后来总有人说,两千多人怎么不反抗?这话听着就气人。 你想想,他们手里啥都没有,饿了好几天,浑身一点劲都没有,周围全是枪和刺刀,反抗?那不是拿鸡蛋碰石头吗? 就像 1942 年的巴丹死亡行军,那么多美军战俘被日军押着走,也是饿肚子、挨揍,哪有反抗的力气?不是不想,是真没办法。 当时不少外国传教士把看到的记在日记里,国际记者也拍了照片,这些都是铁证。 可日本有些人到现在还不承认,真是没良心。 那些说风凉话的,要是自己处在那个时候,未必比这些警察强多少。 有观点认为,评价历史事件需结合具体情境,当时 2000 多名警察面临的是武装到牙齿的日军,且自身被解除武装、长期饥饿,客观条件限制了有效反抗,简单指责 “不反抗” 脱离实际。 也有网友提到,日军在南京的暴行有多方记载佐证,包括外国传教士日记、国际记者影像及幸存者证词,这些构成了完整的证据链,历史事实不应被否认或篡改。 还有讨论指出,铭记此类事件的意义在于以史为鉴,避免重蹈覆辙,而非延续仇恨。对于历史,应保持敬畏之心,通过客观研究与传播,让更多人了解真相。 那么你们怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!