1984年4月30日,这幅照片定格了阴山战役中的一幕,呈现了年轻的解放军战士们在战场上奋勇争斗后失去生命的壮烈场景。这一战役不仅是越南自卫反击战的一部分,也承载了中越边境最为残酷的一战。 安忠文,一个普普通通的贵州铜仁山村青年,却在战火中书写了不平凡的人生。他出生在贫苦的农家,家里几代人靠种地为生,日子过得紧巴巴。小时候,他常背着竹篓上山砍柴,肩膀被扁担压出红印,汗水滴在泥路上,留下点点痕迹。村里没啥像样的学校,他就挤在祠堂里读书,书少得可怜,但他总爱听老人讲打仗的事儿。老人抽着旱烟,讲到枪炮声响,他眼睛亮亮的,心里埋下了当兵的种子。 十八岁那年,安忠文背上行囊,走出大山,报名参军。到了昆明军区第11军31师92团2营5连,训练场上尘土飞扬,他扛着背包跑圈,汗水把军装浸得透湿。射击时,他趴在土坡后,枪声震耳朵,靶子上的弹孔一个比一个准。凭着这股拼劲,他当上了班长。战友们休息时,他帮人补袜子,手指笨拙地穿针引线,还念叨着:“咱们是兄弟,得互相照应。”行军时,他总冲在最前面,靴子踩得山路咔咔响。阴山战役前,他攥着地图,盯着远处黑压压的山影,跟战友说:“这场仗不好打,但咱们得拼出去!” 1984年4月30日清晨,阴山战役打响了。这是中越边境冲突中的一场硬仗,目标是夺回越军侵占的14平方公里领土。战役代号“金色黎明”,由昆明军区第11军31师负责。92团2营的任务是攻占1052.4和929高地,5连主攻1052.4高地北侧。6时40分,炮兵群开火,炮弹划破天际,炸得敌阵地一片狼藉。步兵们借着炮火掩护,快速推进。6连用爆破开路,很快突破了995.5高地北侧。可5连却遇上了麻烦——一片密布地雷的开阔地挡住了去路。 3排在前锋,排长张家正和班长安忠文带队探雷。刚进雷区,地雷就炸了,张家正和安忠文双双受伤。安忠文右脚掌被炸断,脸和眼睛也受了重创。情况紧急,后方战友想冲上来救人,可他忍着剧痛喊着不让靠近,前方还有更多地雷。5连其他小组继续绕道推进,靠着炮火掩护和无线电协调,艰难前行。越军在高地上火力凶猛,机枪扫射封锁阵地。关键时刻,安忠文不顾伤势,用身体滚向雷区,一颗接一颗地引爆地雷。他每滚一下,爆炸声就响一次,血肉模糊却没停下。他想为战友趟出一条路,哪怕代价是自己的命。 他的行动像火种,点燃了9班其他战士的斗志。他们跟着跳进雷区,用同样的方式开路。爆炸声此起彼伏,惨烈得让人窒息。可正是这群战士的牺牲,硬生生炸出了一条通道。1排趁机突破12号高地西侧堑壕,歼灭守敌。6连借着浓雾攻下1052.4高地,5连拿下14号高地,又向柴山堡推进。2营的拼劲,为战役胜利打下了基础。这场仗,残酷得让人不敢回想,但战士们的血没白流。 战役结束后,安忠文的事迹传遍了部队和家乡。5连9班因这场战斗被集体表彰,安忠文被追授“战斗英雄”称号。他的故事在军营里传开了,成了鼓舞士气的榜样。表彰会上,军官大声宣读他的事迹,战士们站得笔直,掌声震天。消息传到贵州铜仁,邮差踩着泥路送到他家,老两口看着信,手抖得停不下来。村里人听说后,搬来石块,在村口垒了个碑,刻上“安忠文,战斗英雄”几个字。 部队里,新兵训练时教官常讲他的故事,指着远处的高山,声音铿锵有力。新兵们围成圈,风吹过脸庞,眼里满是敬意。安忠文的遗物回了家,一个破水壶和一顶旧军帽,壶身上还有炮火留下的划痕。那张1984年4月30日的照片,成了战役的见证。山坡上烟雾弥漫,几道身影模糊却坚定。安忠文的名字和背影,留在了那片土地上。多年后,村里老人坐在树下,给孩子们讲他的故事,风吹过山间,像在回响当年的枪炮声。

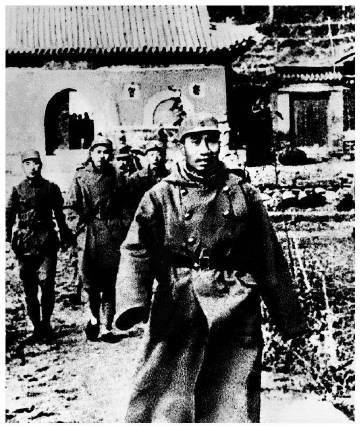

评论列表